Как расплавить медь и ее сплавы в домашних условиях: методы

C проблемой, как расплавить медь в домашних условиях, сталкиваются многие хозяева. Одни хотят отлить медные изделия, у других скопился медный лом, который занимает много места, а выбросить его жаль. Тех, кто считает, что это сложный процесс и расплавить медь в домашних условиях не получится, можно успокоить. Древние люди умели это делать за несколько веков до н.э., не имея для этого никаких специальных приспособлений.

Плавить медь люди начали до н.э.

Температура плавления чистой меди равна 1083 °С.

Среди металлов, нашедших широкое применение в промышленности, это среднее значение. Олово, свинец, магний, цинк, алюминий имеют существенно меньшую температуру плавления, у серебра и золота она равна соответственно 960 °С и 1063 °C. У железа температура плавления равна 1539 °С. Поэтому медь, серебро и золото можно плавить в железной посуде. Добавление олова, свинца и цинка позволяет существенно снизить температуру плавления меди, но при этом образуется не чистая медь, а ее сплавы — бронза и латунь.

До начала плавления необходимо подготовить:

- стальные щипцы,

- крючок для сбора оксидной пленки с поверхности расплава,

- форму для заливки.

Крючок можно изготовить из стальной проволоки. Формой может служить любая стальная емкость, можно подготовить углубление в земле, как это делали наши предки. Для художественного литья потребуется специальная форма.

Плавление в муфельной печи

- Бытовые муфельные печи можно приобрести в специализированных магазинах. Современные печи снабжены регуляторами температуры и смотровым окном, могут быть с вертикальной или горизонтальной загрузкой. Печь среднего качества способна поддерживать температуру до 2000 °С, а профессиональная — до 3000°C. В ней можно расплавлять не только медь, но и железо. Но следует учесть, что при температуре 2560 °С медный расплав начинает кипеть. После охлаждения слиток будет иметь пористую поверхность, которая способствует быстрому окислению и разрушению. Такой слиток имеет непрезентабельный вид, он лишен характерного медного блеска.

- Независимо от способа плавления, медный лом нужно измельчить. Это сократит время процесса и даст гарантию, что расплав получится однородным.

- Измельченный медный лом засыпают в тигель, тигель помещают в муфельную печь, предварительно нагретую выше 1083 °C.

- Убедившись, что медь расплавилась, тигель щипцами извлекают из печи и крючком удаляют оксидную пленку, которая всегда образуется на поверхности расплава. После этого расплав сразу следует вылить в форму.

Приобретать дорогостоящую муфельную печь ради одной плавки не стоит. Медь можно расплавить другими способами.

Плавление с помощью самодельных приспособлений

Расплавить медь можно с помощью газовой горелки

У некоторых автолюбителей в гаражах имеются самодельные горны, с помощью которых можно плавить металлы. Если горн найти не удалось, его можно сделать своими руками.

- На земле устанавливают опоры, например, силикатные кирпичи, на них кладут стальную сетку с мелкими ячейками.

- На сетку насыпают слой древесного угля и поджигают его. Чтобы получить высокую температуру, нужно увеличить приток воздуха. Проще всего это сделать с помощью пылесоса, работающего «на выдув», направив струю воздуха в место горения угля.

- Остается поставить на горящие угли тигель и дождаться, когда медь расплавится. Расплав контактирует с атмосферным кислородом, поэтому активно образуется оксидная пленка, которую постоянно следует убирать. Можно присыпать поверхность расплава мелкими углями или пеплом от них. Образуется шлак, который потом легко отделяется.

Медные сплавы бронзу и латунь можно расплавить с помощью газовой горелки автогенной сварки или паяльной лампой с насадкой для поворота пламени. Пламя должно нагревать тигель равномерно снизу.

Алюминий — Википедия

| Алюминий | |

|---|---|

| ← Магний | Кремний → | |

| мягкий, лёгкий и пластичный металл серебристо-белого цвета. | |

Алюминий | |

| Название, символ, номер | Алюминий / Aluminium (Al), 13 |

| Группа, период, блок | 13, 3, |

| Атомная масса | 26,9815386(8)[1] а. е. м. (г/моль) |

| Электронная конфигурация | [Ne] 3s2 3p1 |

| Электроны по оболочкам | 2, 8, 3 |

| Радиус атома | 143 пм |

| Ковалентный радиус | 121 ± 4 пм |

| Радиус Ван-дер-Ваальса | 184 пм |

| Радиус иона | 51 (+3e) пм |

| Электроотрицательность | 1,61 (шкала Полинга) |

| Электродный потенциал | −1,66 В |

| Степени окисления | 0; +3 |

| Энергия ионизации | 1‑я: 577,5 (5,984) кДж/моль (эВ) 2‑я: 1816,7 (18,828) кДж/моль (эВ) |

| Термодинамическая фаза | Твёрдое вещество |

| Плотность (при н. у.) | 2,6989 г/см³ |

| Температура плавления | 660 °C, 933,5 K |

| Температура кипения | 2518,82 °C, 2792 K |

| Уд. теплота плавления | 10,75 кДж/моль |

| Уд. теплота испарения | 284,1 кДж/моль |

| Молярная теплоёмкость | 24,35[2] 24,2[3] Дж/(K·моль) |

| Молярный объём | 10,0 см³/моль |

| Структура решётки | кубическая гранецентрированая |

| Параметры решётки | 4,050 Å |

| Температура Дебая | 394 K |

| Теплопроводность | (300 K) 237 Вт/(м·К) |

| Скорость звука | 5200 м/с |

| Номер CAS | 7429-90-5 |

| |

| 13 | Алюминий |

| 3s23p1 | |

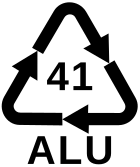

Кодовый символ, указывающий, что алюминий может быть вторично переработан

Кодовый символ, указывающий, что алюминий может быть вторично переработанАлюми́ний (Al, лат. aluminium) — элемент 13-й группы периодической таблицы химических элементов (по устаревшей классификации — элемент главной подгруппы III группы), третьего периода, с атомным номером 13. Относится к группе лёгких металлов. Наиболее распространённый металл и третий по распространённости химический элемент в земной коре (после кислорода и кремния).

Простое вещество алюминий — лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок, защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия.

Название элемента образовалось от лат. alumen — квасцы[4].

Впервые алюминий был получен датским физиком Гансом Эрстедом в 1825 году. Он восстановил хлорид этого элемента амальгамой калия при нагревании и выделил металл. Позже способ Эрстеда был улучшен Фридрихом Вёлером, он использовал для восстановления хлорида алюминия до металла чистый металлический калий и он же описал химические свойства алюминия.

Впервые полупромышленным способом алюминий получил в 1854 г. Сент-Клер Девиль по методу Вёлера, заменив калий на более безопасный натрий. Год спустя на Парижской выставке 1855 г. он продемонстрировал слиток металла, а в 1856 г. получил алюминий электролизом расплава двойной соли хлорида алюминия-натрия.

До развития широкомасштабного промышленного электролитического способа получения алюминия из глинозема этот металл был дороже золота. В 1889 году британцы, желая почтить богатым подарком русского химика Д. И. Менделеева, подарили ему аналитические весы, у которых чашки были изготовлены из золота и алюминия

В России алюминий назвали в то время «серебром из глины», так как главной составной частью глины является глинозём Al2O3. Промышленный способ получения металла электролизом расплава Al2O3 в криолите разработали независимо друг от друга Ч. Холл и П. Эру в 1886 г.

Соединения алюминия, например, двойная соль алюминия и калия — квасцы KAl(SO4)2 • 12H2O — известны и использовались с глубокой древности.

Распространённость[править | править код]

По распространённости в земной коре занимает 1-е место среди металлов и 3-е место среди элементов, уступая только кислороду и кремнию. Массовая концентрация алюминия в земной коре, по данным различных исследователей, оценивается от 7,45 до 8,14 %[7].

Природные соединения алюминия[править | править код]

В природе алюминий, в связи с высокой химической активностью, встречается почти исключительно в виде соединений. Некоторые из природных минералов алюминия:

- Бокситы — Al2O3 · H2O (с примесями SiO2, Fe2O3, CaCO3)

- Нефелины — KNa3[AlSiO4]4

- Алуниты — (Na,K)2SO4·Al2(SO4)3·4Al(OH)3

- Глинозёмы (смеси каолинов с песком SiO2, известняком CaCO3, магнезитом MgCO3)

- Корунд (сапфир, рубин, наждак) — Al2O3

- Полевые шпаты — (K,Na)2O·Al2O3·6SiO2, Ca[Al2Si2O8]

- Каолинит — Al2O3·2SiO2 · 2H2O

- Берилл (изумруд, аквамарин) — 3ВеО · Al2О3 · 6SiO2

- Хризоберилл (александрит) — BeAl

Тем не менее, в некоторых специфических восстановительных условиях (жерла вулканов) найдены ничтожные количества самородного металлического алюминия[8].

В природных водах алюминий содержится в виде малотоксичных химических соединений, например, фторида алюминия. Вид катиона или аниона зависит, в первую очередь, от кислотности водной среды. Концентрации алюминия в водоёмах России колеблются от 0,001 до 10 мг/л. В морской воде его концентрация 0,01 мг/л[9].

Изотопы алюминия[править | править код]

Природный алюминий состоит практически полностью из единственного стабильного изотопа 27Al с ничтожными следами 26Al, наиболее долгоживущего радиоактивного изотопа с периодом полураспада 720 тыс. лет, образующегося в атмосфере при расщеплении ядер аргона 40Ar протонами космических лучей с высокими энергиями.

Алюминий образует прочную химическую связь с кислородом. По сравнению с другими металлами, восстановление алюминия до металла из природных оксидов и алюмосиликатов более сложно в связи с его высокой реакционной способностью и с высокой температурой плавления всех его руд, например таких, как бокситы, корунды.

Обычное восстановление до металла обжигом оксида с углеродом (как например, в металлургических процессах восстановления железа) — невозможно, так как сродство к кислороду у алюминия выше, чем у углерода.

Возможно получение алюминия посредством неполного восстановления алюминия с образованием промежуточного продукта — карбида алюминия Al4C3, который далее подвергается разложению при 1900—2000 °С с образованием металлического алюминия. Этот способ производства алюминия изучается, предполагается, что он более выгоден, чем классический электролитический способ производства алюминия процесс Холла — Эру[en], так как требует меньших энергозатрат и приводит к образованию меньшего количества CO2[10].

Современный метод получения, процесс Холла — Эру[en], был разработан независимо американцем Чарльзом Холлом и французом Полем Эру в 1886 году. Он заключается в растворении оксида алюминия Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6 с последующим электролизом с использованием расходуемых коксовых или графитовых анодных электродов. Такой метод получения требует очень больших затрат электроэнергии и поэтому получил промышленное применение только в XX веке.

Электролиз в расплаве криолита:

- 2Al2O3→Na3[AlF6]4Al+3O2{\displaystyle {\mathsf {2Al_{2}O_{3}{\xrightarrow {Na_{3}[AlF_{6}]}}4Al+3O_{2}}}}

Для производства 1000 кг чернового алюминия требуется 1920 кг глинозёма, 65 кг криолита, 35 кг фторида алюминия, 600 кг анодных графитовых электродов и около 17 МВт·ч электроэнергии (~61 ГДж)[11].

Лабораторный способ получения алюминия предложил Фридрих Вёлер в 1827 году восстановлением металлическим калием безводного хлорида алюминия (реакция протекает при нагревании без доступа воздуха):

- AlCl3+3K→3KCl+Al{\displaystyle {\mathsf {AlCl_{3}+3K\rightarrow 3KCl+Al}}}

Микроструктура алюминия на протравленной поверхности слитка, чистотой 99,9998 %, размер видимого сектора около 55×37 мм

Микроструктура алюминия на протравленной поверхности слитка, чистотой 99,9998 %, размер видимого сектора около 55×37 мм- Металл серебристо-белого цвета, лёгкий

- плотность — 2712 кг/м³

- температура плавления у технического алюминия — 658 °C, у алюминия высокой чистоты — 660 °C

- удельная теплота плавления — 390 кДж/кг

- температура кипения — 2518,8 °C

- удельная теплота испарения — 10,53 МДж/кг

- удельная теплоёмкость — 897 Дж/кг·K[3]

- временное сопротивление литого алюминия — 10—12 кг/мм², деформируемого — 18—25 кг/мм², сплавов — 38—42 кг/мм²

- Твёрдость по Бринеллю — 24—32 кгс/мм²

- высокая пластичность: у технического — 35 %, у чистого — 50 %, прокатывается в тонкий лист и даже фольгу

- Модуль Юнга — 70 ГПа

- Коэффициент Пуассона — 0,34

- Алюминий обладает высокой электропроводностью (37·106См/м — 65 % от электропроводности меди) и теплопроводностью (203,5 Вт/(м·К)), обладает высокой светоотражательной способностью.

- Слабый парамагнетик.

- Температурный коэффициент линейного расширения 24,58⋅10−6 К−1 (20—200 °C).

- Удельное сопротивление 0,0262—0,0295 Ом·мм²/м

- Температурный коэффициент электрического сопротивления 4,3⋅10−3 K−1. Алюминий переходит в сверхпроводящее состояние при температуре 1,2 кельвина.

Алюминий образует сплавы почти со всеми металлами. Наиболее известны сплавы с медью и магнием (дюралюминий) и кремнием (силумин).

Гидроксид алюминияПри нормальных условиях алюминий покрыт тонкой и прочной оксидной плёнкой и потому не реагирует с классическими окислителями: с O2, HNO3 (без нагревания), H2SO4(конц), но легко реагирует с HCl и H2SO4(разб). Благодаря этому алюминий практически не подвержен коррозии и потому широко востребован современной промышленностью. Однако при разрушении оксидной плёнки (например, при контакте с растворами солей аммония NH4+, горячими щелочами или в результате амальгамирования), алюминий выступает как активный металл-восстановитель. Не допустить образования оксидной плёнки можно, добавляя к алюминию такие металлы, как галлий, индий или олово. При этом поверхность алюминия смачивают легкоплавкие эвтектики на основе этих металлов[12].

Легко реагирует с простыми веществами:

- 4Al+3O2→2Al2O3{\displaystyle {\mathsf {4Al+3O_{2}\rightarrow 2Al_{2}O_{3}}}}

- 2Al+3Hal2→2AlHal3(Hal=Cl,Br,I){\displaystyle {\mathsf {2Al+3Hal_{2}\rightarrow 2AlHal_{3}(Hal=Cl,Br,I)}}}

- 2Al+3F2→2AlF3{\displaystyle {\mathsf {2Al+3F_{2}\rightarrow 2AlF_{3}}}}

- 2Al+3S→Al2S3{\displaystyle {\mathsf {2Al+3S\rightarrow Al_{2}S_{3}}}}

- 2Al+N2→2AlN{\displaystyle {\mathsf {2Al+N_{2}\rightarrow 2AlN}}}

- 4Al+3C→Al4C3{\displaystyle {\mathsf {4Al+3C\rightarrow Al_{4}C_{3}}}}

Сульфид и карбид алюминия полностью гидролизуются:

- Al2S3+6h3O→2Al(OH)3+3h3S{\displaystyle {\mathsf {Al_{2}S_{3}+6H_{2}O\rightarrow 2Al(OH)_{3}+3H_{2}S}}}

- Al4C3+12h3O→4Al(OH)3+3Ch5{\displaystyle {\mathsf {Al_{4}C_{3}+12H_{2}O\rightarrow 4Al(OH)_{3}+3CH_{4}}}}

Со сложными веществами:

- с водой (после удаления защитной оксидной плёнки, например, амальгамированием или растворами горячей щёлочи):

- 2Al+6h3O→2Al(OH)3↓+3h3↑{\displaystyle {\mathsf {2Al+6H_{2}O\rightarrow 2Al(OH)_{3}\downarrow +3H_{2}\uparrow }}}

- с парами воды (при высокой температуре):

- 2Al+3h3O→t∘Al2O3+3h3{\displaystyle {\mathsf {2Al+3H_{2}O{\xrightarrow {t^{\circ }}}Al_{2}O_{3}+3H_{2}}}}

- со щелочами (с образованием тетрагидроксоалюминатов и других алюминатов):

- 2Al+2NaOH+6h3O→2Na[Al(OH)4]+3H

Тугоплавкие металлы — Википедия

| H | He | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||

| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||

| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |

| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |

| Cs | Ba | La | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |

| Fr | Ra | Ac | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | |||||||

| * | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||

| ** | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||

| Тугоплавкие металлы | Расширенная группа тугоплавких металлов[1] |

Тугоплавкие металлы — класс химических элементов (металлов), имеющих очень высокую температуру плавления и стойкость к изнашиванию. Выражение тугоплавкие металлы чаще всего используется в таких дисциплинах как материаловедение, металлургия и в технических науках. Определение тугоплавких металлов относится к каждому элементу группы по-разному. Основными представителями данного класса элементов являются элементы пятого периода — ниобий и молибден; шестого периода — тантал, вольфрам и рений. Все они имеют температуру плавления выше 2000 °C, химически относительно инертны и обладают повышенным показателем плотности. Благодаря порошковой металлургии из них можно получать детали для разных областей промышленности.

Большинство определений термина тугоплавкие металлы определяют их как металлы имеющие высокие температуры плавления. По этому определению, необходимо, чтобы металлы имели температуру плавления выше 4,000 °F (2,200 °C). Это необходимо для их определения как тугоплавких металлов[2]. Пять элементов — ниобий, молибден, тантал, вольфрам и рений входят в этот список как основные[3], в то время как более широкое определение этих металлов позволяет включить в этот список ещё и элементы имеющие температуру плавления 2123 K (1850 °C) — титан, ванадий, хром, цирконий, гафний, рутений, родий, иридий и осмий. Трансурановые элементы (которые находятся за ураном, все изотопы которых нестабильны и на земле их найти очень трудно) никогда не будут относиться к тугоплавким металлам[4].

Физические свойства[править | править код]

Температура плавления этих простых веществ самая высокая, исключая углерод и осмий. Данное свойство зависит не только от их свойств, но и от свойств их сплавов. Металлы имеют кубическую сингонию, исключая рений, у которого она принимает вид гексагональной плотнейшей упаковки. Большинство физических свойств элементов в этой группе существенно различается, потому что они являются членами различных групп[5][6].

Сопротивление к деформации ползучести является определяющим свойством тугоплавких металлов. У обычных металлов деформация начинается с температуры плавления металла, а отсюда деформация ползучести в алюминиевых сплавах начинается от 200 °C, в то время как у тугоплавких металлов она начинается от 1500 °C. Это сопротивление к деформации и высокая температура плавления позволяет тугоплавким металлам быть использованными, например, в качестве деталей реактивных двигателей или при ковке различных материалов[7][8].

Химические свойства[править | править код]

На открытом воздухе подвергаются окислению. Эта реакция замедляется в связи с формированием пассивированного слоя. Оксид рения является очень неустойчивым, потому что при пропускании плотного потока кислорода его оксидная плёнка испаряется. Все они относительно устойчивы к воздействию кислот.[5]

Тугоплавкие металлы используются в качестве источников света, деталей, смазочных материалов, в ядерной промышленности в качестве АРК, в качестве катализатора. Из-за того, что они имеют высокие температуры плавления, они никогда не используются в качестве материала для выплавки на открытом месте. В порошкообразном виде материал уплотняют с помощью плавильных печей. Тугоплавкие металлы можно переработать в проволоку, слиток, арматуру, жесть или фольгу.

Вольфрам и его сплавы[править | править код]

Вольфрам был найден в 1781 г. Шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле. Вольфрам имеет самую высокую температуру плавления среди всех металлов — 3422 °C (6170 °F)

Рений используется в сплавах с вольфрамом в концентрации до 22 %, что позволяет повысить тугоплавкость и устойчивость к коррозии. Торий применяется в качестве легирующего компонента вольфрама. Благодаря этому повышается износостойкость материалов. В порошковой металлургии компоненты могут быть использованы для спекания и последующего применения. Для получения тяжёлых сплавов вольфрама применяются никель и железо или никель и медь. Содержание вольфрама в данных сплавах как правило не превышает 90 %. Смешивание легирующего материала с ним низкое даже при спекании[9].

Вольфрам и его сплавы по-прежнему используются там, где присутствуют высокие температуры, но нужна однако высокая твёрдость и где высокой плотностью можно пренебречь[10]. Нити накаливания, состоящие из вольфрама, находят своё применение в быту и в приборостроении. Лампы более эффективно преобразуют электроэнергию в свет с повышением температуры[9]. В вольфрамовой газодуговой сварке (англ.) оборудование используется постоянно, без плавления электрода. Высокая температура плавления вольфрама позволяет ему быть использованным при сварке без затрат[11][12]. Высокая плотность и твёрдость позволяют вольфраму быть использованным в артиллерийских снарядах[13]. Его высокая температура плавления применяется при строении ракетных сопел, примером может служить ракета «Поларис»[14]. Иногда он находит своё применение благодаря своей плотности. Например, он находит своё применение в производстве клюшек для гольфа[15][16]. В таких деталях применение не ограничивается вольфрамом, так как более дорогой осмий тоже может быть использован.

Сплавы молибдена[править | править код]

Широкое применение находят сплавы молибдена. Наиболее часто используемый сплав — титан-цирконий-молибден — содержит в себе 0,5 % титана, 0,08 % циркония и остальное молибден. Сплав обладает повышенной прочностью при высоких температурах. Рабочая температура для сплава — 1060 °C. Высокое сопротивление сплава вольфрам-молибден (Mo 70 %, W 30 %) делает его идеальным материалом для отливки деталей из цинка, например, клапанов[17].

Молибден используется в ртутных герконовых реле, так как ртуть не формирует амальгамы с молибденом[18][19].

Молибден является самым часто используемым тугоплавким металлом. Наиболее важным является его использование в качестве усилителя сплавов стали. Применяется при изготовлении трубопроводов вместе с нержавеющей сталью. Высокая температура плавления молибдена, его сопротивляемость к износу и низкий коэффициент трения делают его очень полезным материалом для легирования. Его прекрасные показатели трения приводят его к использованию в качестве смазки где требуется надежность и производительность. Применяется при производстве ШРУСов в автомобилестроении. Большие месторождения молибдена находятся в Китае, США, Чили и Канаде[20][21][22][23].

Сплавы ниобия[править | править код]

Тёмная часть сопла Apollo CSM сделана из сплава титан-ниобий.

Тёмная часть сопла Apollo CSM сделана из сплава титан-ниобий.Ниобий почти всегда находится вместе с танталом; ниобий был назван в честь Ниобы, дочери Тантала в греческой мифологии. Ниобий находит множество путей для применения, некоторые он разделяет с тугоплавкими металлами. Его уникальность заключается в том, что он может быть разработан путём отжига для того, чтобы достичь широкого спектра показателей твёрдости и упругости; его показатель плотности самый малый по сравнению с остальными металлами данной группы. Он может применяться в электролитических конденсаторах и является самым частым металлом в суперпроводниковых сплавах. Ниобий может применяться в газовых турбинах воздушного судна, в электронных лампах и ядерных реакторах.

Сплав ниобия C103, который состоит из 89 % ниобия, 10 % гафния и 1 % титана, находит своё применение при создании сопел в жидкостных ракетных двигателях, например таких как Apollo CSM (англ.)[24]. Применявшийся сплав не позволяет ниобию окисляться, так как реакция происходит при температуре от 400 °C[24].

Тантал[править | править код]

Тантал является самым стойким к коррозии металлом из всех тугоплавких металлов.

Важное свойство тантала было выявлено благодаря его применению в медицине — он способен выдерживать кислую среду (организма). Иногда он используется в электролитических конденсаторах. Применяется в конденсаторах сотовых телефонов и компьютера.

Сплавы рения[править | править код]

Рений является самым последним открытым тугоплавким элементом из всей группы. Он находится в низких концентрациях в рудах других металлов данной группы — платины или меди. Может применяться в качестве легирующего компонента с другими металлами и придает сплавам хорошие характеристики — ковкость и увеличивает предел прочности. Сплавы с рением могут применяться в компонентах электронных приборов, гироскопах и ядерных реакторах. Самое главное применение находит в качестве катализатора. Может применяться при алкилировании, деалкилировании, гидрогенизации и окислении. Его столь редкое присутствие в природе делает его самым дорогим из всех тугоплавких металлов[25].

Общие свойства тугоплавких металлов[править | править код]

Тугоплавкие металлы и их сплавы привлекают внимание исследователей из-за их необычных свойств и будущих перспектив в применении.

Физические свойства тугоплавких металлов, таких как молибден, тантал и вольфрам, их показатели твёрдости и стабильность при высоких температурах делает их используемым материалом для горячей металлообработки материалов как в вакууме, так и без него. Многие детали основаны на их уникальных свойствах: например, вольфрамовые нити накаливания способны выдерживать температуры вплоть до 3073 K.

Однако, их сопротивляемость к окислению вплоть до 500 °C делает их одним из главных недостатков этой группы. Контакт с воздухом может существенно повлиять на их высокотемпературные характеристики. Именно поэтому их используют в материалах, в которых они изолированы от кислорода (например лампочка).

Сплавы тугоплавких металлов — молибдена, тантала и вольфрама — применяются в деталях космических ядерных технологий. Эти компоненты были специально созданы в качестве материала способного выдержать высокие температуры (от 1350 K до 1900 K). Как было указано выше, они не должны контактировать с кислородом.

- ↑ H. Ortner. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials (англ.). Elsevier. Дата обращения 26 сентября 2010. Архивировано 20 июня 2012 года.

- ↑ Michael Bauccio. Refractory metals // ASM metals reference book / American Society for Metals. — ASM International, 1993. — С. 120—122. — ISBN 9780871704788.

- ↑ Wilson, J. W. General Behaviour of Refractory Metals // Behavior and Properties of Refractory Metals. — Stanford University Press, 1965. — С. 1—28. — 419 с. — ISBN 9780804701624.

- ↑ Joseph R. Davis. Alloying: understanding the basics. — ASM International, 2001. — С. 308—333. — 647 с. — ISBN 9780871707444.

- ↑ 1 2 Borisenko, V. A. Investigation of the temperature dependence of the hardness of molybdenum in the range of 20-2500 °C // Журнал Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics. — 1963. — С. 182. — doi:10.1007/BF00775076.

- ↑ Fathi, Habashi. Historical Introduction to Refractory Metals // Журнал Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. — 2001. — С. 25—53. — doi:10.1080/08827509808962488.

- ↑ Schmid, Kalpakjian. Creep // Manufacturing engineering and technology. — Pearson Prentice Hall, 2006. — С. 86—93. — 1326 с. — ISBN 9787302125358.

- ↑ Weroński, Andrzej; Hejwowski, Tadeusz. Creep-Resisting Materials // Thermal fatigue of metals. — CRC Press, 1991. — С. 81—93. — 366 с. — ISBN 9780824777265.

- ↑ 1 2 Erik Lassner, Wolf-Dieter Schubert. Tungsten: properties, chemistry, technology of the element, alloys, and chemical compounds. — Springer, 1999. — С. 255—282. — 422 с. — ISBN 9780306450532.

- ↑ National Research Council (U.S.), Panel on Tungsten, Committee on Technical Aspects of Critical and Strategic Material. Trends in Usage of Tungsten: Report. — National Research Council, National Academy of Sciences-National Academy of Engineering, 1973. — С. 1—3. — 90 с.

- ↑ Michael K. Harris. Welding Health and Safety // Welding health and safety: a field guide for OEHS professionals. — AIHA, 2002. — С. 28. — 222 с. — ISBN 9781931504287.

- ↑ William L. Galvery, Frank M. Marlow. Welding essentials: questions & answers. — Industrial Press Inc., 2001. — С. 185. — 469 с. — ISBN 9780831131517.

- ↑ W. Lanz, W. Odermatt, G. Weihrauch (7—11 мая 2001). «KINETIC ENERGY PROJECTILES: DEVELOPMENT HISTORY, STATE OF THE ART, TRENDS» in 19th International Symposium of Ballistics..

- ↑ P. Ramakrishnan. Powder metallurgyfor Aerospace Applications // Powder metallurgy: processing for automotive, electrical/electronic and engineering industry. — New Age International, 2007. — С. 38. — 381 с. — ISBN 8122420303.

- ↑ Arora, Arran. Tungsten Heavy Alloy For Defence Applications // Журнал Materials Technology. — 2004. — Вып. 19. — № 4. — С. 210—216.

- ↑ V. S. Moxson, F. H. Froes. Fabricating sports equipment components via powder metallurgy // Журнал JOM. — 2001. — Вып. 53. — С. 39. — doi:10.1007/s11837-001-0147-z.

- ↑ Robert E. Smallwood. TZM Moly Alloy // ASTM special technical publication 849: Refractory metals and their industrial applications: a symposium. — ASTM International, 1984. — С. 9. — 120 с. — ISBN 9780803102033.

- ↑ Kozbagarova, G. A.; Musina, A. S.; Mikhaleva, V. A. Corrosion Resistance of Molybdenum in Mercury // Журнал Protection of Metals. — 2003. — Вып. 39. — С. 374—376. — doi:10.1023/A:1024903616630.

- ↑ Gupta, C. K. Electric and Electronic Industry // Extractive Metallurgy of Molybdenum. — CRC Press, 1992. — С. 48—49. — 404 с. — ISBN 9780849347580.

- ↑ Michael J. Magyar. Commodity Summary 2009:Molybdenum (неопр.). United States Geological Survey. Дата обращения 26 сентября 2010. Архивировано 20 июня 2012 года.

- ↑ D.R. Ervin, D.L. Bourell, C. Persad, L. Rabenberg. Structure and properties of high energy, high rate consolidated molybdenum alloy TZM // Журнал Materials Science and Engineering: A. — 1988. — Вып. 102. — С. 25.

- ↑ Neikov Oleg D. Properties of Molybdenum and Molybdenum Alloys powder // Handbook of Non-Ferrous Metal Powders: Technologies and Applications. — Elsevier, 2009. — С. 464—466. — 621 с. — ISBN 9781856174220.

- ↑ Joseph R. Davis. Refractory Metalls and Alloys // ASM specialty handbook: Heat-resistant materials. — ASM International, 1997. — С. 361—382. — 591 с. — ISBN 9780871705969.

- ↑ 1 2 John Hebda. Niobium alloys and high Temperature Applications // Журнал Niobium Science & Technology: Proceedings of the International Symposium Niobium 2001 (Orlando, Florida, USA). — Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 2001. Архивировано 17 декабря 2008 года.

- ↑ J. W. Wilson. Rhenium // Behavior and Properties of Refractory Metals. — Stanford University Press, 1965. — ISBN 9780804701624.

- Levitin, Valim. High Temperature Strain of Metals and Alloys: Physical Fundamentals. — WILEY-VCH, 2006. — ISBN 978-3-527-31338-9.

- Brunner, T. Chemical and structural analyses of aerosol and fly-ash particles from fixed-bed biomass combustion plants by electron microscopy, 1st World Conference on Biomass for Energy and Industry: proceedings of the conference held in Sevilla, Spain, 5–9 June 2000, London: James & James Ltd (2000). Дата обращения 26 сентября 2010.

- Donald Spink. Reactive Metals. Zirconium, Hafnium, and Titanium // Журнал Industrial & Engineering Chemistry. — 1961. — Вып. 53. — № 2. — С. 97—104. — doi:10.1021/ie50614a019.

- Earl Hayes. Chromium and Vanadium // Журнал Industrial & Engineering Chemistry. — 1961. — Вып. 53. — № 2. — С. 105—107. — doi:10.1021/ie50614a020.

преимущества и недостатки, оборудование, технология

При термообработке меди и ее сплавов учитываются две особенности материала: повышенная теплопроводность и взаимодействие с газами при нагревании. Именно эти факторы становятся причиной быстрого и равномерного прогревания металла по периметру сечения. Отжиг меди — это нагрев металла с последующим охлаждением, позволяющий изменить свойства материала. Термообработка позволяет сделать металл более мягким и пластичным. Медь используется в различных сферах, где важна пластичность.

Отжиг меди

Отжиг медиНазначение

Чтобы облегчить механическую и пластическую обработку медных деталей, снижают твердость металла путем отжига. Заготовка нагревается до температуры выше 600°С, а затем погружается в воду. Медь становится мягкой.

После создания формы металл заново нагревают на огне до температуры 400°С и остужают на свежем воздухе. Он станет твердым.

Преимущества и недостатки обработки

Неоспоримым свойством меди выступает высокая электропроводность. Она применяется в строительстве и изготовлении электротехники. Механические параметры у металла достаточно низкие, поэтому в качестве чистого конструкционного материала используется не часто.

Преимущества отжига:

- обработка выводит из металла вредные вещества, очищает от бактерий;

- заготовка становится мягкой и эластичной, выдерживает давление свыше 200 атмосфер;

- материал приобретает устойчивость к коррозии;

- увеличение твердости — деталь можно изгибать в несколько раз, не боясь появления трещин;

- уменьшение остаточного напряжения при неполном отжиге.

Недостатков значительно меньше, но все же они есть:

- материалу необходимо медленное охлаждение;

- медь — дорогой материал;

- при неправильной обработке мягкий металл можно повредить.

Какое оборудование применяют

Медь подвергается двум типам термообработки:

- отжиг для снижения оставшегося напряжения;

- рекристаллизационный отжиг.

Температурный режим рекристаллизации бескислородной меди — 200–240°С, а электролитической —180–230°С. Металл, содержащий кислород, обрабатывают в нейтральной среде, чтобы снизить потери после окисления.

Для термообработки отжигом используется конвекционная печь шахтного типа. Кроме того, оборудование востребовано для отжига проволоки, каната, стержней, сталей, металлических шаров.

Печь имеет следующие достоинства:

- улучшенная точность контроля температурных режимов;

- автоматизация термообработки;

- вентилятор в нижней части устройства обеспечивает стабильность теплообмена;

- погрешность обработки составляет +/-5С;

- нагрев осуществляется от электричества;

- аммиак и чистый азот защищают металл от окисления;

- вместительность — 8–36 тонн;

- простота в эксплуатации и установке.

В крышке печи предусмотрено специальное пневматическое устройство, которое отвечает за открывание и запирание в процессе отжига. Аварийный клапан функционирует в автоматическом режиме, когда давление поднимается до высоких или опускается до низких показателей.

Печь для отжига

Печь для отжигаПринцип проведения обработки

Отжиг — процедура термообработки меди, при которой получается стойкая, прочная структура металла, свободная от остаточных напряжений. Технология отжига проходит несколько стадий:

- Загрузка металла в оборудование.

- Установка муфеля и продувание защитным газом для удаления воздуха.

- Нагревание до 650–700 градусов.

- Быстрое охлаждение до 100 градусов при погружении изделия в воду.

- Придание требуемой формы.

- Повторный нагрев до 350–400 градусов.

- Охлаждение на воздухе и разгрузка.

Последняя стадия технологии осуществляется вдвое медленнее.

Обработка заканчивается, когда температура отжига меди достигает величины, при которой она может находиться на воздухе без окисления. Выдавать заготовки на воздух с высокой температурой запрещено. Продолжительность — 1–2 часа.

Металлоконструкции после пожара

Последствия теплового воздействия на пожаре на металлы (сплавы) и конструкции из них можно разделить на 6 основных групп, условно расположив их (исходя из температуры наступления) в следующий ряд:

1) деформации;

2) образование окислов на поверхности металла;

3) структурные изменения, сопровождающиеся изменением физико-химических и механических свойств;

4) растворение металла в металле;

5) расплавление и проплавление;

6) горение металла (сплава).

Результаты протекания этих процессов при осмотре места пожара можно зафиксировать визуально или с помощью инструментальных средств, а полученную таким образом информацию использовать при поисках очага пожара.

Рассмотрим последовательно перечисленные выше процессы и возможности экспертного использования полученных сведений. Основное внимание при этом уделим сталям — наиболее распространенному сплаву.

Деформации

Известно, что критическая температура, при которой металлические конструкции теряют несущую способность, составляет: у стальных конструкций — от 440-500 до 550-6000 С; у конструкций из алюминиевых сплавов — около 2500 С.

Потеря несущей способности у металлоконструкции связана, прежде всего, с тем, что она гнётся, деформируется. Эти деформации при осмотре места пожара можно увидеть и нужно оценить.

Заметные деформации у стальных конструкций происходят, как отмечают специалисты, уже при температуре 3000 С. При нагреве до 550-6000 С деформации становятся значительными по величине и в 15-20 % случаев могут привести к обрушению конструкции.

Оценка величины и направленности деформаций даёт определённую информацию об относительной интенсивности и направленности теплового воздействия в тех или иных зонах.

Отметим визуальные признаки, которые следует фиксировать и оценивать.

а) Направление деформации металлических сплавов.

Металлоконструкции и их отдельные элементы деформируются, как правило, в сторону наибольшего нагрева. Кстати, это свойство не только металлов, но и большинства других материалов, например, стекла.

б) Величина деформации.

Очевидно, что величина деформации и конструкции должна быть пропорциональна температуре и длительности её нагрева. Поэтому, казалось бы, на месте пожара наиболее «горячей» зоной можно смело считать ту, в которой металлоконструкции имеют наибольшую деформацию. Однако не все так просто, и наибольшая деформация происходит не всегда там, где имело место наибольшая температура, наиболее интенсивный и продолжительный нагрев. Она может быть и там, где конструктивный элемент несёт более высокую нагрузку или на него действует наибольший изгибающий момент.

Тем не менее на рассредоточенных по зоне горения однотипных и относительно одинаково нагруженных конструкциях оценить величину деформации в сравнении друг с другом очень полезно.

Чтобы количественно оценить степень деформации рассчитывают так называемую величину относительной деформации.

в) Взаимное расположение деформированных (обрушившихся) конструкций.

При осмотре места пожара нужно обращать внимание на взаимное расположение в пространстве, деформированных либо обрушившихся конструкций. Иногда это даёт полезную для установления очага пожара информацию.

г) «Высота излома» вертикальных несущих конструкций.

Не менее полезно при осмотре ряда однотипных вертикальных несущих металлоконструкций сравнивать минимальную высоту, на которой начинается существенная деформация каждой из конструкций. Замечено, что при нагреве в ходе пожара вертикальные несущие металлоконструкции (например, металлические стойки павильонов, ангаров и других подобных сооружений) как бы подламываются на определенной высоте. Чем ближе очаг пожара к конструкции, тем на меньшей высоте на прогревается до критической температуры восходящими конвективными потоками. Таким образом, зафиксировав высоту излома вертикальных конструкций, мы имеем возможность проявить своеобразный «макроконус» — признак направленности распространения горения от очага к периферии.

д) Значительные по величине локальные деформации.

Значительные по величине и чётко выраженные локальные деформации металлоконструкций, особенно балок перекрытия и тому подобных элементов — важный очаговый признак, на который обязательно следует обращать внимание. Данные деформации образуются в начальной стадии пожара, когда в объёме помещения, справа и слева от локально нагреваемого участка ещё холодно, а под данным участком собственно и происходит горение. В противном случае, если деформация балки происходила на стадии развившегося пожара, при относительно равномерной температуре на уровне потолка во всем помещении, то она должна была деформироваться относительно равномерно, с максимальным прогибом по центру, где на балку действует максимальный изгибающий момент.

Образование окислов на поверхности металла

Алюминий и его сплавы.

Известно, что на поверхности алюминия и его сплавов уже при обычных температурах существует микронной толщины окислый слой, который предохраняет алюминий от окисления. Окисел этот выполняет свою функцию и при нагреве алюминиевого изделия на пожаре, вплоть до достижения температуры плавления. Какой либо полезной экспертной информацией из исследования окисного слоя на алюминии извлечь не удается.

Медь.

На поверхности медных изделий до температуры примерно 1000 С присутствует черная пленка окисла (CuO, окись меди). При нагреве выше 1000 С и достаточной длительности образуется пленка закиси меди красного цвета (Cu2О). Это обстоятельство даёт возможность в отдельных ситуациях оценивать, превышала ли температура в зоне, где находится медное изделие, указанную величину.

Сталь.

Если поверхность стального изделия обработанная, гладкая, то первый признак теплового воздействия, который можно обнаружить визуально, — так называемые «цвета побежалости». Они появляются при нагревании стали до температуры 200-3000 С благодаря образованию на её поверхности микронной толщины пленки окисла. Толщина слоя окисла зависит от температуры нагрева (чем больше температура, тем окисел толще), а за счёт интерференции света с изменением толщины пленки меняется и её свет. Таким образом, получается, что цвет пленки окисла («цвет побежалости») зависит от температуры нагрева стали и может использоваться для её примерного определения при исследовании пожара.

Оценка нагрева металлических конструкций по «цветам побежалости» при поисках очага пожара используется редко. Чаще это делается при установлении причины пожара, связанного с трением, локальным перегревом в технологических установках, двигателях и т.д.

Окалина.

Высокотемпературный окисел — окалина — образуется на сталях обыкновенного качества (за время нагрева, характерное для среднего пожара) при температуре от 7000 С и выше.

Рост толщины окалины происходит по параболическому закону; чем больше температура и длительность нагрева, тем она толще. От температуры образования оскалины зависит и её состав.

Она может состоять из трех слоев различных окислов — вустита (оксида двухвалентного железа, FeO), гематита (оксида трехвалентного железа Fe2O3) и магнетита (оксида двух — трёхвалентного железа, Fe3O4). Чем выше температура, тем больше в окалине вустита и меньше гематита. Вустит имеет черный цвет, а гематит рыжий. Это обстоятельство позволяет по цвету окалины и её толщине примерно, ориентировочно оценивать температуру нагрева металлоконструкций.

Низко температурная окалина (700-7500 С), в которой мало вустита, обычно имеет рыжеватый оттенок и достаточно тонкая. Окалина, образовавшаяся при 900-1000 С и более, — толстая и чёрная. Если окисел на поверхности стальной конструкции рыхлый и рыжий — это, скорее всего, вообще не окалина, а обыкновенная ржавчина.

Цвет окалины и её толщина дают возможность примерной оценки температуры нагрева стальных конструкций на пожаре. При этом, однако, не исключены ошибки, поэтому лучше всё-таки проводить инструментальные исследования окалины и определять таким образом не только температуру, но и длительность нагрева конструкции.

Расплавления и проплавления металла

Расплавления и проплавления (образование сквозных отверстий) металлов и сплавов на пожарах, особенно крупных, встречаются не так уж и редко. Можно считать, что это наиболее высокая степень термических поражений конструкций и отдельных предметов.

В 70-х гг. В. Г. Выскребцов (ВНИИСЭ) предложил даже использовать так называемый «метод температур плавлений» для поисков очага пожара. Метод заключался в фиксации мест, где расплавился тот или иной материал, и определении, таким образом, распределения температурных зон по месту пожара. Известно, например, что температура плавления составляет: меди — 10830 С; стали — 1300-14000 С. Таким образом, если в зоне А расплавился алюминиевый провод, что температура там превышала 6000 С, а в зоне Б, где оплавились медные провода, она была, как минимум, 1080-10900 С.

Конечно, фиксировать на месте пожара зоны, где расплавился тот или иной материал, весьма полезно. Но считать это самостоятельным методом установления очага пожара было бы неразумно; да и температурные зоны устанавливаются таким путём достаточно условно — если расплавился алюминий, то это не значит, что температура была 6000 С — она могла быть и 700 — 900 — 1000…0 С.

Кроме того, нужно иметь ввиду, что так называемые «проплавления» в металле могут возникнуть и при температуре, ниже температуры плавления. Возможно это, как минимум по двум причинам. 1) Локальный нагрев тонкого стального изделия (листа, проволоки и т.д.) приводит к образованию слоя окалины, соизмеримого по толщине с самим изделием. Окалина, не обладает достаточной механической прочностью, затем может выкрошиться, и на изделии после пожара обнаружится «дырка». В качестве примера приведём исследование пожара, произошедшего на складе одного из научно-исследовательских институтов. При осмотре места пожара там было обнаружено несколько стоящих вертикально рулонов сетки Рабица, на боку которых имелись вытянутые по вертикали каверны — проплавления сетки на глубину до нескольких сантиметров. Наличие таких проплавлений показалось дознавателю очень подозрительным — ведь температура плавления стали, как указывалось выше, 1300-14000 С, и обеспечить такую температуру могло лишь применение каких-то таинственных спецсредств поджога. Все оказалось, однако, более прозаично. Когда остатки сетки по периметру прожогов исследовали, то оказалось, что проволочки полностью состоят из оксидов железа (неокисленного железа там уже нет), т.е. сталь полностью превратилась в окалину. Для такого процесса не нужна температура 1300-1400, достаточно и 800-9000 С. Однако почему разрушения имеют такой специфический, локальный характер? Оказалось, что над рулонами сетки, на деревянных антрисолях склада хранилось несколько тонн полиэтиленовой пленки. При пожаре полимер плавился, горел, а часть его стекала на расположенные ниже рулоны сетки. Прилипающий к сетке и горящий полимер и привёл в кончном счёте к образованию столь странных «проплавлений». 2) Растворение металла в металле. Расплавленный в ходе пожара более легкоплавкий металл при попадании на металл более тугоплавкий может привести к «растворению» последнего в расплаве первого металла. При чём происходит это при температуре, значительно ниже температуры плавления «тугоплавкого металла».

Про достоинства металлочерепицы написано уже немало статей, наша будет более интересная так как мы расскажем не только про достоинства, а и укажем некоторые особенности данного кровельного материала.

Такой процесс возможен, например, при попадании расплавленного алюминия на медь и её сплавы. Происходит это за счёт образования эвтектического сплава меди с алюминием. Известно, что чистая медь имеет температуру плавления 10830 С. В тоже время эвтектический сплав «медь+алюминий» плавится при температуре 6600 С, а «медь+расплавленная латунь» при 870-9800 С.

Способностью растворяться в расплавленном алюминии обладает также сталь.

Растворение стали в алюминии происходит в три этапа: а) окалинообразование на стали, протекающее под воздействием попавшего на неё расплавленного алюминия; б) химическое взаимодействие образовавшихся оксидов железа с расплавленном алюминием по реакции: Fe2O3+2AL -> AL2O+2Fe+847,8 кДж. Реакция эта, как видно из уравнения, сопровождается сильным тепловыделением, что приводит к дополнительному разогреву в зоне реакции и соответственно интенсификации последней; в) растворение восстановленного из окисла железа в расплавленном алюминии (например, при температуре 9000 С в алюминии может раствориться до 10% Fe).

Конечным результатом протекания указанных реакций может быть проплавление (дырка) в тонком стальном листе, в стенке стальной трубы и т.д. Квалификационным признаком, позволяющим отличить такую дырку от проплавления, возникшего, например, под действием электрической дуги, является характерный контур проплавления (в форме лужицы, потека) и тоненькая каемка алюминия обычно сохраняющаяся по периметру дырки.

Горение металлов и сплавов

Известна способность к горению щёлочных и щёлочноземельных металлов (К, Na, Mg). Менее известно, однако, что в определённых условиях способны гореть (т. е. взаимодействовать с кислородом воздуха) металлы и сплавы, обычно не считающиеся горючими. Примером в данном случае могут быть широко распространенные в качестве конструкционных материалов алюмомагниевые сплавы.

Cтруктурные изменения, сопровождающиеся изменением физико-химических свойств

Изменения структуры металла при нагревании происходят в довольно широком интервале температур, но, как правило, незаметно для глаза. Их надо выявлять инструментальными методами, с помощью соответствующих приборов. В частности, широко используются такие методы как: металлография, магнитные исследования.

Металлы как горючее — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Металлы как ракетное горючее, используемые в ракетных топливах, относятся в основном ко второму периоду периодической системы элементов, и только некоторые из них — к третьему. Добавка циркония приводит к большой плотности топлива, но уменьшает удельную тягу. С точки зрения безопасности бор не вызывает никаких затруднений, алюминий и магний имеют малую огнеопасность, литий и цирконий наиболее огнеопасны, а при работе с бериллием необходимо принимать особые меры вследствие его токсичности.

Мягкий металл серебристо-белого цвета. Из всех щелочных металлов он имеет наиболее высокие температуры плавления и кипения и наибольшую область существования в жидком состоянии. Благодаря последнему свойству литий считается особенно ценным металлическим теплоносителем, применяемым при охлаждении, поскольку его удельная теплоемкость также необычно высока. Таким образом, литий можно применять как жидкое горючее при условии, что имеется источник энергии для первоначального расплавления металла. Металлический литий получают путём электролиза расплавленного хлорида лития или его раствора в органическом растворителе, поскольку при электролизе водного раствора образуется гидроксид лития. Реакции металлического лития протекают менее бурно, чем реакции других щелочных металлов, так как литий наименее электроположителен, но он все же весьма огнеопасен. Литий бурно реагирует с водой и кислотами с выделением газообразного водорода. Если литий не нагреть, то при действии воздуха или кислорода он лишь тускнеет. Остальные щелочные металлы не особенно пригодны в качестве компонентов ракетных топлив вследствие их высокой реакционной способности и большого молекулярного веса. Исключение составляет цезий, который благодаря своему низкому потенциалу ионизации нашёл применение в электростатических двигателях.

Может быть полезен вследствие высокой теплоты сгорания. Бериллий — твердый, хрупкий, легкий металл серого цвета. Широко применяется в ядерной технике, поскольку хорошо замедляет нейтроны, а также в металлургии как антиоксидант и как легирующая добавка для меди и медных сплавов.[1] Основной бериллиевой рудой является берилл Be3Al2(SiO3)6. Берилл вскрывают, превращая его в двойной фторид бериллия и калия, который затем восстанавливают до металла путём электролиза или металлическим магнием. Металлический бериллий, как и литий, можно получать электролизом расплавленного хлорида, но для придания расплаву большей электропроводности в него необходимо добавлять некоторое количество NaCl, так как соли бериллия обладают высокой ковалентностью. Бериллий довольно устойчив и не очень реакционноспособен. Основную опасность при работе с ним представляет токсичность бериллиевых соединений. Все простые соединения, например BeF2, BeO, Be(OH)2, BeSO4, BeCl2 и др., опасны, так как вызывают хроническую пневмонию (воспаление легких). Минерал берилл, по-видимому, нетоксичен; токсичность свободного металла сомнительна. Предельно допустимые концентрации бериллия в воздухе, установленные Комиссией по атомной энергии США и Американской ассоциацией промышленной гигиены, составляют 2 мкг/м³ в среднем в течение рабочего дня, 25 мкг/м³ при кратковременной работе и 0,01 мкг/м³ в качестве среднемесячной дозы в атмосфере вблизи бериллиевого завода или лаборатории. Возможно, что цифра 2 мкг/м³ слишком занижена, но предельно допустимая концентрация 25 мкг/м³ установлена вполне надежно.

Находит небольшое применение в ракетных топливах, но его широко используют в воспламенителях и других пиротехнических устройствах, а также как легирующую добавку. Более тяжелые щелочноземельные металлы вообще не применяются в ракетных топливах, так как молекулярные веса продуктов сгорания были бы слишком высоки. Магний более реакционноспособен, чем бериллий; тонкий порошок магния огнеопасен, но на воздухе не самовоспламеняется. Металлический магний легко воспламеняется ниже температуры плавления, поэтому его сгорание происходит в паровой фазе.

Часто применялся в ракетных топливах, но он имеет недостатки, обусловленные низкой эффективностью горения. Помимо ракетных топлив, бор широко применяется в воспламенителях и для защиты от нейтронов. Бор встречается в важных месторождениях в виде борной кислоты или боратов. Получают этот элемент восстановлением B2O3 металлическим магнием, но степень чистоты обычно не превышает 95—98 %. Кристаллический бор исключительно инертен. Если нагреть бор до 700 °C, то он загорается и горит красноватым пламенем, превращаясь в борный ангидрид и выделяя большое количество тепла. На него не действуют кипящие соляная (HCl) и плавиковая (HF) кислоты. Тонко измельчённый бор лишь медленно окисляется горячей концентрированной азотной кислотой HNO3. Именно слабой реакционной способностью бора можно объяснить невысокую эффективность горения.

Широко применяется в твердых ракетных топливах, а также как легирующая добавка. Он встречается в виде минерала боксита — гидратированной окиси. Получают алюминий методом Холла, который состоит в растворении очищенной окиси алюминия в расплавленном криолите при 800—1000 °C и последующем электролизе. Алюминий — твердый, прочный металл серебристо-белого цвета с высоким окислительным потенциалом, но устойчивый к окислению вследствие образования защитной окисной плёнки. Этот металл нереакционноспособен, но в порошкообразном виде образует с воздухом воспламеняющиеся и взрывчатые смеси, поэтому его необходимо изолировать от источника искры. Если порошок алюминия сильно нагреть, то он воспламеняется и сгорает ослепительным белым пламенем, образуя окись алюминия. Горение происходит чрезвычайно быстро.

Может найти применение в ракетных топливах благодаря своей высокой плотности. он встречается в виде минералов бадделеита ZrO2 и циркона ZrSiO4. Извлекают его способом Кроля, разработанным для титана. Минералы вскрывают путём обработки углеродом и хлором при температуре красного каления. В результате получают тетрахлорид циркония ZrCl4, который восстанавливают затем расплавленным металлическим магнием в атмосфере аргона при 800 °C. Сухой циркониевый порошок весьма реакционноспособен и имеет низкую температуру воспламенения (180—195 °C). Он может воспламеняться под действием тепла, статического электричества или просто трения, поэтому обычно его хранят в виде влажной пасты.

- ↑ Бериллий как ракетное горючее испытывался в виде суспензий; он используется в смесевых твердых ракетных топливах

- Глинка Н. Л. Общая Химия. — М.: Химия, 1965.

- Сарнер С. Химия ракетных топлив. — М.: Мир, 1969.

Температура прн горении металлов — Справочник химика 21

Достаточно высокие температуры кипения и низкие температуры замерзания спиртов дают возможность применять их в широком диапазоне температур эксплуатации. Спирты, как и углеводороды, отличаются незначительной коррозионной активностью по отношению к металлам. Поэтому баки и топливную аппаратуру двигателя изготовляют из обычных доступных и недорогих материалов. Хорошие эксплуатационные свойства, относительно низкая температура горения, высокая устойчивость горения и хорошая охлаждающая способность обусловили выбор спиртов в качестве горючих в ранний период развития жидкостных ракетных двигателей. Спирты как ракетное горючее не потеряли своего значения до настоящего времени. [c.122]Процесс горения металлов можно разделить на две фазы воспламенение и сгорание. Сопротивление металла воспламенению зависит от нескольких факторов, например от энергии активации, необходимой для достижения температуры воспламенения теплопроводности металла характеристики окисла, который образуется на поверхности металла перед тем, как достигается температура воспламенения массы и формы куска металла. У некоторых металлов температура воспламенения ниже температуры плавления. Другие металлы плавятся раньше, чем воспламеняются, или воспламеняются при температуре, приблизительно равной температуре плавления. В этом случае очень трудно проводить эксперименты. [c.82]

Натрий довольно широко применяется в качестве теплоносителя в различных энергетических установках. Он обладает достаточно хорошими физическими и теплофизическими свойствами, позволяющими осуществлять интенсивный теплосъем в различных теплообменных аппаратах (теплотворная способность 2180ккал/кг коэффициент теплопроводности, кал (см-с-град), 0,317 при 21 °С и 0,205 при 100 °С). Вместе с тем натрий характеризуется и существенными недостатками. Он обладает высокой химической активностью, благодаря которой он реагирует со многими химическими элементами и соединениями. При его горении выделяется большое количество тепла, что приводит к росту температуры и давления в помещениях. Он обладает большой реакционной способностью [температура горения около 900 °С, температура самовоспламенения в воздухе 330—360 °С, температура самовоспламенения в кислороде 118°С, минимальное содержание кислорода, необходимое для горения, 5 % объема, скорость выгорания 0,7—0,9 кг/ /(м2-мин)]. При сгорании в избытке кислорода образуется перекись NaaOa, которая с легкоокисляющимися веществами (порошками алюминия, серой, углем и др.) реагирует очень энергично, иногда со взрывом. Карбиды щелочных металлов обладают большой химической активностью в атмосфере углекислого и сернистого газов они самовоспламеняются энергично и взаимодействуют с водой со взрывом. Твердая углекислота взрывается с расплавленным натрием при температуре 350 °С. Реакция с водой начинается при температуре —98 °С с выделением водорода. Азотистое соединение NaNa взрывается при температуре, близкой к плавлению. В хлоре и фторе натрий воспламеняется при обычной температуре, с бромом взаимодействует при темпера- [c.115]

Металлические частицы, входящие в состав металлизированной конденсированной системы, при горении слипаются и образуют агломераты с промежуточными продуктами разложения компонентов конденсированной системы. При попадании в зону высоких температур металл, диспергированный в агломерате,- расплавляется и сливается в одну каплю. Если температура поверхности горения выше, чем температура плавления металла, слияние металлических частиц происходит уже на поверхности. Слияние металлических частиц на поверхности происходит в основном накоплением -металла на поверхности [22, 66, 67] некоторую роль играет также движение по поверхности [26, 27]. [c.249]

Скорость горения металла также зависит от теплопроводности металла, энергии активации, теплоты горения (сгорания), геометрической формы образца металла, а также от интенсивности подачи кислорода. Углеродистая и нержавеющая стали продолжают гореть после рассеивания энергии воспламенения до тех пор, пока подача кислорода станет недостаточной для поддержания горения, или в результате рассеяния тепла температура [c.82]

Максимальные значения температур продуктов сгорания металлов по данным ряда авторов сведены в табл. 1.7. На основании этих данных можно считать, что измеренная температура кислородных пламен магния достигает 2800 °С, кислородных пламен алюминия —3000—3500 °С. Температура горения титана в кислороде лежит около 3000 °С, циркония — >3000 °С. [c.44]

Для бора характерна смена механизмов горения в зависимости от агрегатного состояния окисной пленки. При температурах ниже температуры кипения окисла наблюдается медленное горение более интенсивное горение протекает при испаряющемся окисле. И в том, и в другом случае горение идет на поверхности частиц [7, 71], так как температура кипения металла выше температуры кипения окисла, но возможен и частичный переход горения бора в паровую фазу [55, 60]. Зависимость Тг=/( м) меньше квадратичной ширина трека равна диаметру горящей частицы [7, 69]. [c.250]

Высокая расчетная температура наблюдается при горении циркония в кислороде. Оценка ее при помощи термодинамических расчетов [27] дает значение 4660 °С. Расчетные температуры горения Н2, СО, некоторых органических соединений и металлов в среде кислорода приведены в табл. 1.3. [c.40]

В процессе транспорта, а особенно в процессе слива мазута из цистерн происходит обводнение мазута. До сих пор наиболее распространенным способом подогрева мазута в цистернах при сливе является прогрев его непосредственно паром, для чего через верхнее отверстие цистерны при помощи трубы или шланга пар впускается прямо в мазут (рис. 126). Это наиболее простой и легкий способ подогрева мазута в цистерне, но, вместе с тем, технически наиболее несовершенный способ. Обводненный мазут чаще всего не успевает отстояться в резервуарах (удельный вес крекинг-мазутов часто доходит до 0,98) и, поступая в форсунки, весьма отрицательно влияет на их работу (пульсация), понижает температуру горения и нередко способствует обогащению металла водородом (при плавках). В результате приме- [c.219]

При большом, коэффициенте избытка воздуха увеличивается количество продуктов сгорания, подогреваемых теплом сгорающего топлива, уменьшается температура горения и степень сгорания, а также увеличивается потеря тепла с уходящими газами при заданной температуре уходящих газов кроме того, увеличивается степень окисления и угара нагреваемого в печах металла. При подаче воздуха с избытком меньше оптимального не достигается полнота сгорания топлива. [c.39]

Обводненны