Фотоэффект — физика явления

В 1887 году немецкий ученый Герц открыл влияние света на электрический разряд. Изучая искровой разряд, Герц обнаружил, что если освещать отрицательный электрод ультрафиолетовыми лучами, то разряд наступает при меньшем напряжении на электродах.

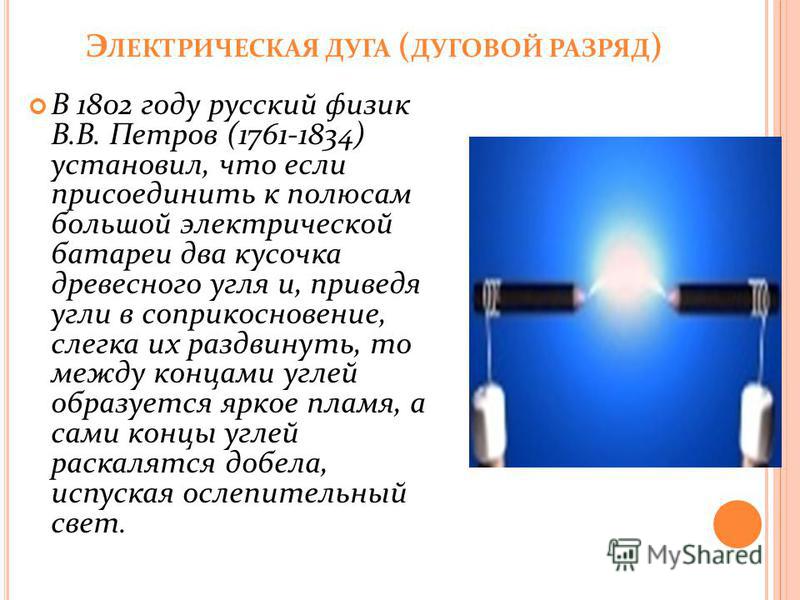

Далее было обнаружено, что при освещении светом электрической дуги отрицательно заряженной металлической пластинки, соединенной с электроскопом, стрелка электроскопа опускается. Это свидетельствовало о том, что освещаемая электрической дугой металлическая пластинка теряет свой отрицательный заряд. Положительный заряд металлическая пластинка при освещении не теряет.

Потеря металлическими телами при освещении их лучами света отрицательного электрического заряда получила название фотоэлектрический эффект или просто фотоэффект.

Физика этого явления изучалась с 1888 года и знаменитым русским ученым А. Г. Столетовым.

Изучение фотоэффекта Столетов производил при помощи установки, состоящей из двух небольших дисков. Сплошная цинковая пластинка и тонкая сетка устанавливались вертикально друг против друга, образуя конденсатор. Его пластинки соединялись с полюсами источника тока, а затем освещались светом электрической дуги.

Сплошная цинковая пластинка и тонкая сетка устанавливались вертикально друг против друга, образуя конденсатор. Его пластинки соединялись с полюсами источника тока, а затем освещались светом электрической дуги.

Свет свободно проникал через сетку на поверхность сплошного цинкового диска.

Столетов установил, что если цинковая обкладка конденсатора соединена с отрицательным полюсом источника напряжения (является катодом), то гальванометр, включенный в цепь, показывает ток. Если же катодом является сетка, то ток отсутствует. Значит, освещенная цинковая пластинка испускает отрицательно заряженные частички, которые и обусловливают существование тока в промежутке между ней и сеткой.

Столетов, изучая фотоэффект, физика которого была еще не раскрыта, брал для своих опытов диски из самых различных металлов: алюминиевые, медные, цинковые, серебряные, никелевые. Присоединяя их к отрицательному полюсу источника напряжения, он наблюдал, как под действием дуги в цепи его опытной установки возникал электрический ток. Такой ток называется фототоком.

Такой ток называется фототоком.

При увеличении напряжения между обкладками конденсатора фототок увеличивался, достигая при некотором напряжении своего максимального значения, называемого фототоком насыщения.

Исследуя фотоэффект, физика которого неразрывно связана с зависимостью фототока насыщения от величины светового потока, падающего на катодную пластину, Столетов установил следующий закон: величина фототока насыщения, будет прямо пропорциональна падающему на металлическую пластинку световому потоку.

Этот закон носит название Столетова.

В дальнейшем было установлено, что фототок — поток электронов, вырванный светом из металла.

Теория фотоэффекта нашла широкое практическое применение. Так были созданы устройства, в основе которых лежит это явление. Называются они фотоэлементами.

Светочувствительный слой – катод – покрывает почти всю внутреннюю поверхность стеклянного баллона, за исключением небольшого окошечка для доступа света. Анод же представляет собой проволочное кольцо, укрепленное внутри баллона. В баллоне – вакуум.

В баллоне – вакуум.

Если соединить кольцо с положительным полюсом батареи, а светочувствительный слой металла через гальванометр с отрицательным ее полюсом, то при освещении слоя надлежащим источником света в цепи появится ток.

Можно батарею выключить совсем, но и тогда мы будем наблюдать ток, только очень слабый, так как только ничтожная часть вырываемых светом электронов будет попадать на проволочное кольцо – анод. Для усиления эффекта необходимо напряжение порядка 80-100 в.

Фотоэффект, физика которого используется в таких элементах, можно наблюдать, используя любой металл. Однако большинство из них, такие, как медь, железо, платина, вольфрам, чувствительны только к ультрафиолетовым лучам. Одни лишь щелочные металлы – калий, натрий и особенно цезий – чувствительны и к видимым лучам. Они-то и применяются для изготовления катодов фотоэлементов.

Электрические свойства дуги — Сварка металлов

Электрические свойства дуги

Категория:

Сварка металлов

Электрические свойства дуги

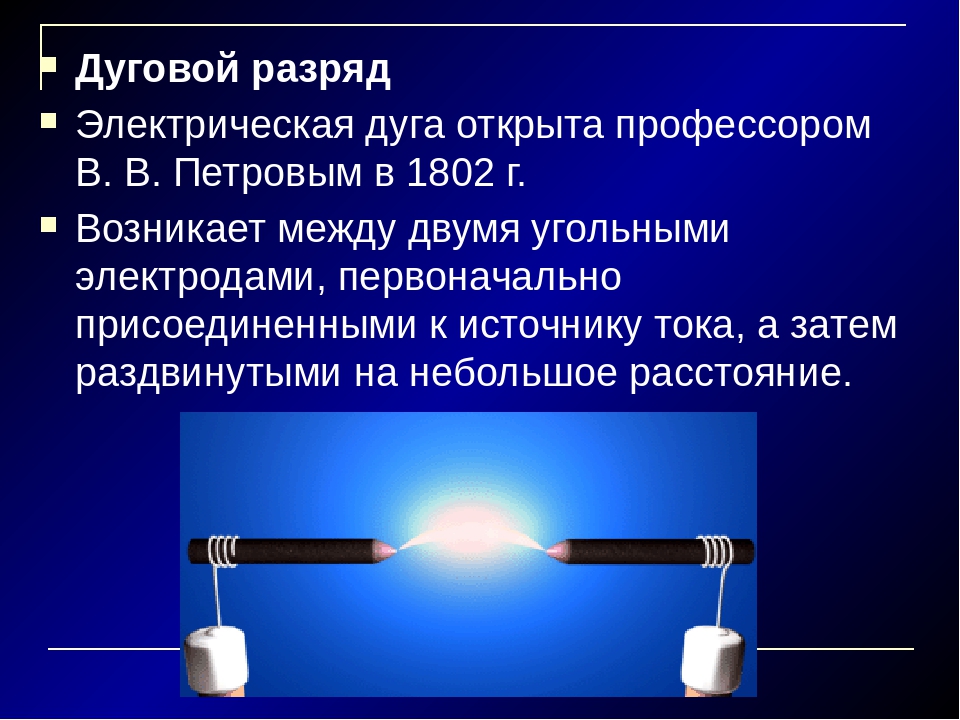

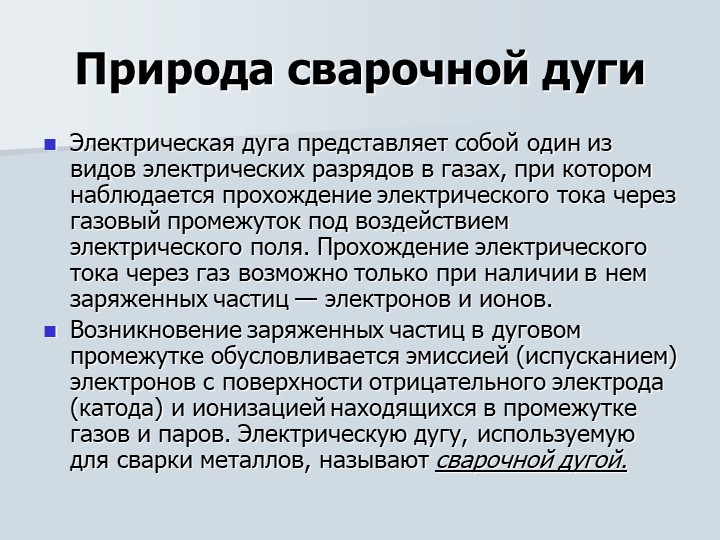

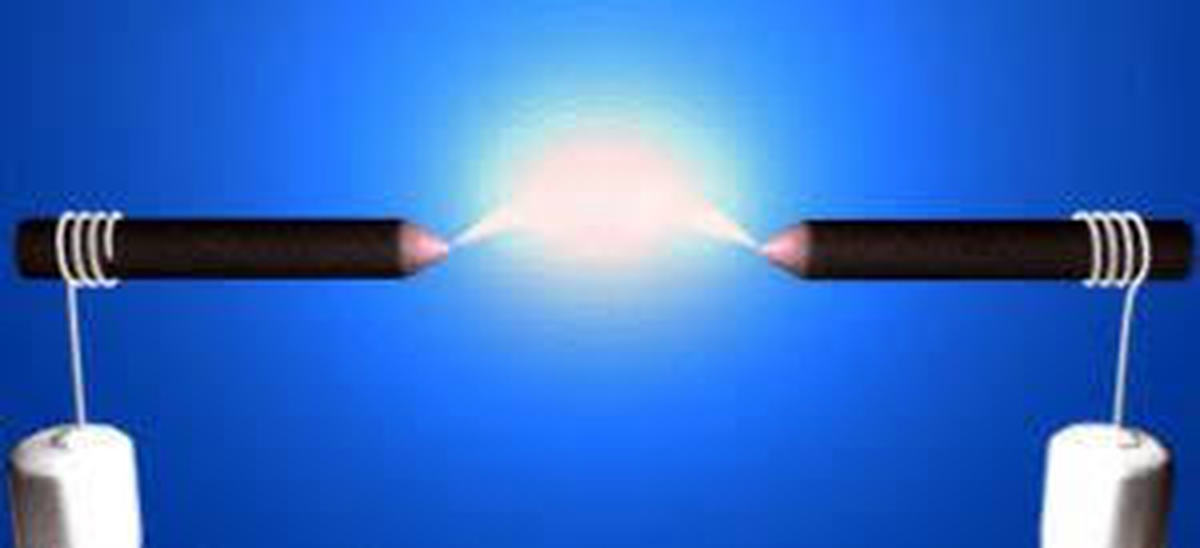

Электрическая дуга представляет собой мощный электрический длительный разряд в газовой среде между двумя электродами. Электрический разряд в газах есть прохождение электрического тока в ионизированной газовой среде.

Электрический разряд в газах есть прохождение электрического тока в ионизированной газовой среде.

При нормальных условиях все газы не проводят электрический ток, т. к. в них нет свободных электрических зарядов. При этих условиях все газы являются хорошими диэлектриками (изоляторами). Газы способны проводить электрический ток в том случае, если в них появляются свободные электрически заряженные частицы.

Явление ионизации газов. Процесс образования в газе свободных электрически заряженных частиц называется ионизацией. Свободными заряженными частицами в газах могут быть электроны, ионы (положительные и отрицательные). Если к ионизированному газовому промежутку приложить электрическое напряжение, то начнется электрический газовый разряд (прохождение электрического тока). При прохождении электрического тока через ионизированный газ положительные ионы движутся к отрицательному полюсу электрической цепи (катоду), электроны и отрицательные ионы— к положительному полюсу (аноду),’

Ионизация газа может происходить при воздействии на газ высокой температуры, мощного электрического поля, мощного светового излучения, при столкновении свободных электронов с нейтральными атомами. В зоне сварочной дуги ионизация газа происходит в основном за счет высокой температуры (термическая ионизация). Высокая температура газа поддерживается притоком энергии из питающей электрической цепи.

В зоне сварочной дуги ионизация газа происходит в основном за счет высокой температуры (термическая ионизация). Высокая температура газа поддерживается притоком энергии из питающей электрической цепи.

Явление электронной эмиссии. Для начала процесса ионизации необходим приток в газовый промежуток свободных электронов от внешнего источника. В этом случае особенно важна роль отрицательного электрода электрической цепи — катода, который служит мощным источником свободных электронов.

Процесс выхода свободных электронов с поверхности металла носит название электронной эмиссии. Электронная эмиссия возникает при воздействии высокой температуры, мощного электрического поля, мощного светового излучения, за счет энергии, выделяемой при ударах положительных ионов о поверхность раскаленного катода.

Основными факторами, которые обеспечивают в дуговом промежутке мощный поток электронов, способствующий устойчивому горению сварочной дуги, являются термоэлектронная эмиссия и эмиссия электронов от ударов положительных ионов о поверхность катода.

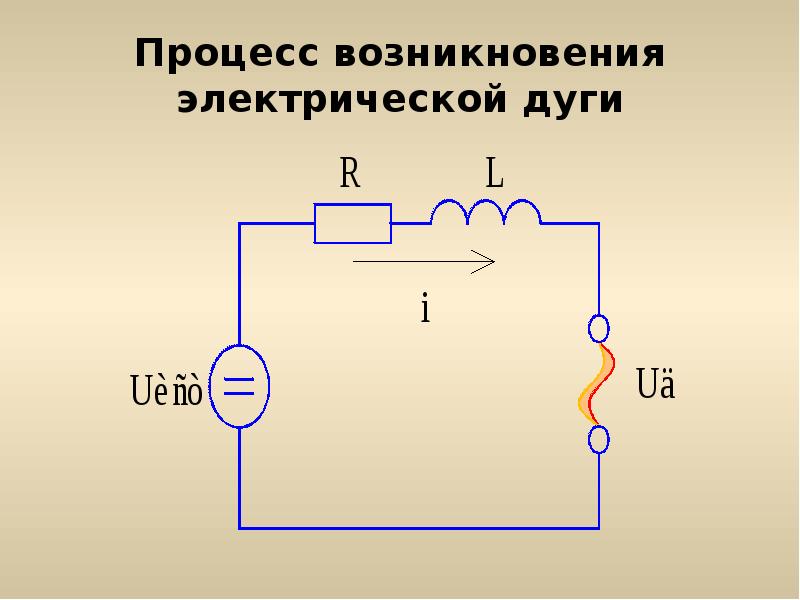

Процесс возникновения сварочной дуги. Ионизация дугового промежутка в начальный момент возникает в результате термоэлектронной эмиссии с поверхности катода. Существенное влияние на стабильное горение сварочной дуги оказывает термическая ионизация дугового промежутка.

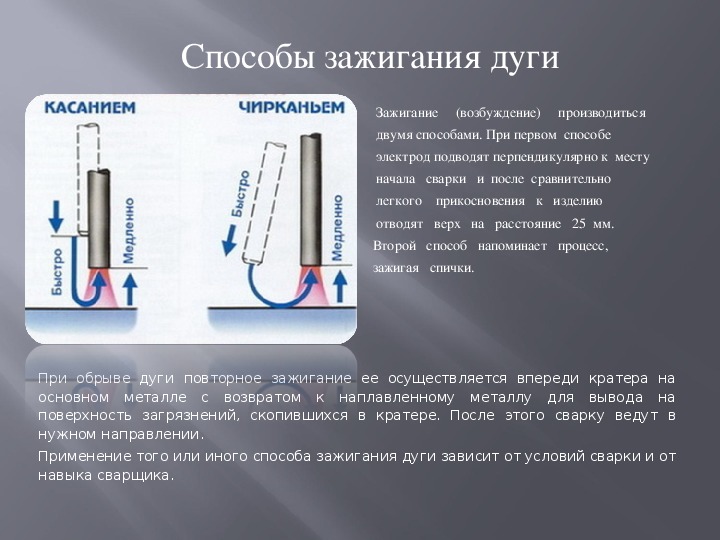

Чтобы создать условия термоэлектронной эмиссии, необходимо раскалить поверхность катода. С этой целью производят короткое замыкание электрической (сварочной) цепи: электродом касаются основного металла (изделия). При отрыве электрода дуговой промежуток заполняется свободными электронами, вышедшими с поверхности раскаленного катода. Одновременно происходит термическая ионизация дугового промежутка — он заполняется ионизированными частицами газов, паров металла и электродного покрытия.

С ростом числа свободных заряженных частиц в дуговом промежутке растет его электрическая проводимость. В результате сила тока через дуговой промежуток увеличивается, а напряжение дуги уменьшается. Рост тока и уменьшение напряжения дуги происходят до определенного предела, затем наступает устойчивое состояние дугового разряда — горение дуги.

В установившемся режиме горения дуга при сварке плавящимся штучным (покрытым) электродом горит устойчиво при напряжении 18—25 В. Этого напряжения достаточно для поддержания дугового разряда, когда дуговой промежуток хорошо ионизирован и имеет малое электрическое сопротивление.

Но для возбуждения сварочной дуги такого напряжения недостаточно, так как в начальный момент образования дуги (мгновенное состояние после отрыва электрода от изделия после короткого замыкания) дуговой промежуток ионизирован очень слабо и имеет большое электрическое сопротивление. В момент возбуждения сварочной дуги необходимо более высокое напряжение — не менее 60 В.

В прошлом при низких технологических характеристиках электродов и источников питания для повышения стабильности гооения при сварке переменным током использовалось вспомогательное устройство — осциллятор. Он обеспечивал на дуговом промежутке вспомогательное высокое напряжение (до нескольких киловольт) при высокой частоте. Высокая частота необходима для безопасности людей.

Современные электроды и источники питания имеют высокие технологические характеристики, обеспечивающие стабильное горение дуги при сварке переменным током. Поэтому отпала необходимость в дополнительных вспомогательных устройствах, усложняющих сварочный процесс.

Понятие устойчивости горения дуги. Сварочная дуга, горящая равномерно, без произвольных обрывов, с незначительными произвольными изменениями величины тока в ней, называется устойчивой.

Сварочная дуга называется неустойчивой, если она горит неравномерно, часто обрывается и гаснет, если произвольные изменения величины тока в ней значительны.

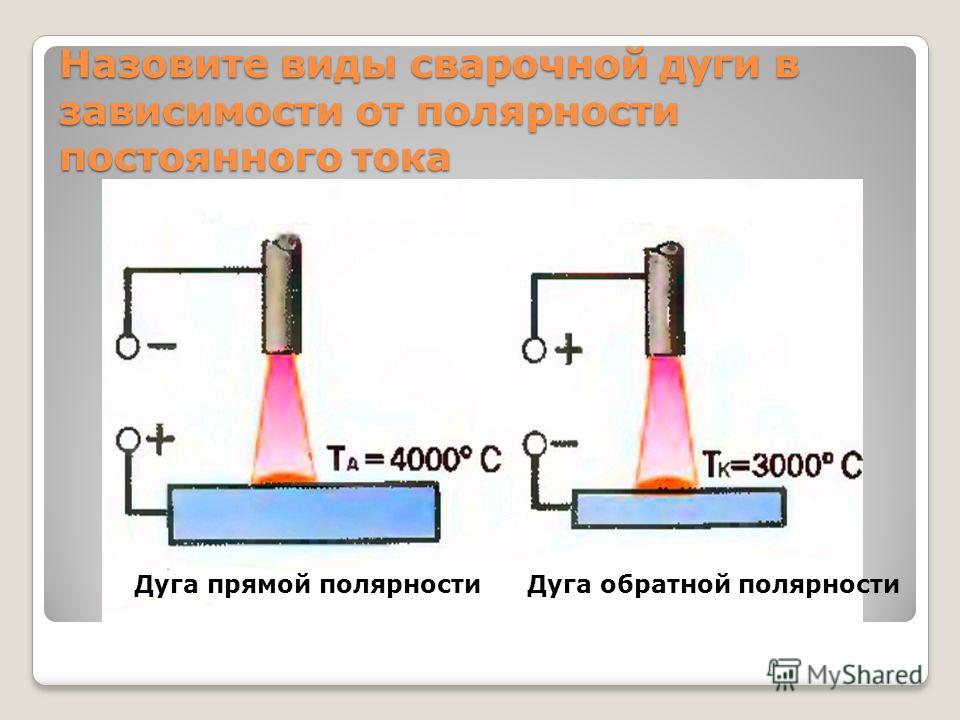

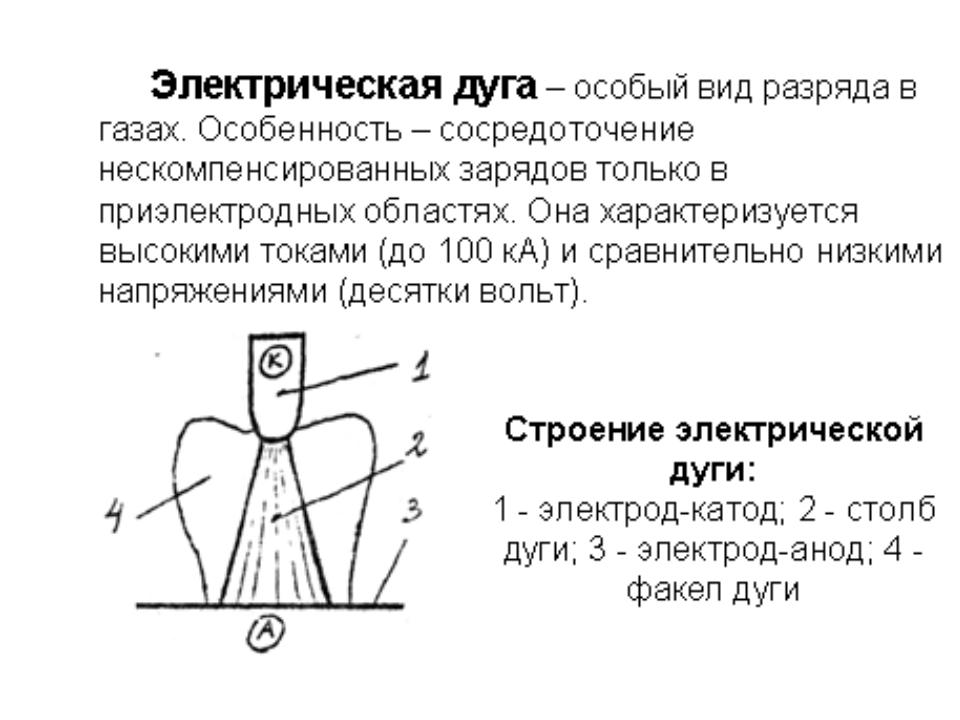

Строение сварочной дуги. Электрическая сварочная дуга постоянного тока имеет три основные четко выраженные зоны: катодную область, анодную область и столб дуги.

В процессе горения дуги на катоде и аноде наблюдаются активные пятна, представляющие собой наиболее нагретые участки электрода и основного металла. Через активные пятна проходит весь ток дуги. При среднем значении сварочного тока (200—300 А) диаметр анодного пятна в 1,5—2 раза больше диаметра катодного пятна.

Столб дуги расположен между катодной и анодной областями. Столб дуги представляет собой ярко светящийся, нагретый до высокой температуры сложный газ, состоящий из смеси электродов, положительных и отрицательных ионов, нейтральных атомов. Такое состояние вещества называется плазмой. Плазма в целом электрически нейтральна, так как количество положительных и отрицательных частиц в ней одинаково.

Явление магнитного дутья. Отклоняющее действие магнитных полей на сварочную дугу носит название магнитного дутья. Сварочную дугу можно рассматривать как гибкий газовый проводник электрического тока. При взаимодействии магнитного поля столба Дуги с магнитными полями, возникающими при прохождении сварочного тока по изделию, или с ферромагнитными массами может произойти отклонение сварочной дуги от своей оси и в результате нарушится сварочный процесс.

Сварочную дугу можно рассматривать как гибкий газовый проводник электрического тока. При взаимодействии магнитного поля столба Дуги с магнитными полями, возникающими при прохождении сварочного тока по изделию, или с ферромагнитными массами может произойти отклонение сварочной дуги от своей оси и в результате нарушится сварочный процесс.

Рис. 1. Строение сварочной дуги:

1 — катодная зова; 2 — анодная зона; 3 —столб дуги; 4 — ореол пламени; 5 — сварочная ванна

Pис. 2. Явление магнитного дутья:

a — влияние места токоподвода к изделию; б — влияние ферромагнитной массы; в — влияние типа сварного соединения

Магнитное дутье резко повышает разбрызгивание электродного металла, ухудшает качество сварных швов и снижает производительность сварочного процесса. Явление магнитного дутья может существенно затруднить сварку постоянным током, при сварке переменным током оно проявляется значительно слабее. Силовое действие магнитного поля пропорционально квадрату силы тока, поэтому магнитное дутье особенно заметно себя проявляет при сварке на больших токах (свыше 250 А).

На величину магнитного дутья оказывают влияние следующие факторы: место присоединения сварочного провода к основному металлу (изделию), присутствие вблизи места сварки значительных ферромагнитных масс, тип сварного соединения.

Присоединение сварочного провода к изделию в отдалении от дуги приводит к отклонению ее в сторону, противоположную токо-подводу. Сильным фактором, действующим на отклонение дуги, являются ферромагнитные массы, имеющие, высокую магнитную проницаемость, значительно большую, чем воздух. Близко расположенные к дуге ферромагнитные массы вызывают направленный магнитный поток, который отклоняет дугу в сторону массы. Это явление наблюдается при сварке стыковых швов вблизи массивных элементов крепления, при сварке угловых швов, при сварке листов различной толщины, при сварке стыковых швов с разделкой кромок при большой толщине металла.

Для уменьшения отрицательного влияния магнитного дутья рекомендуется принимать следующие меры:

1) В процессе сварки поддерживать предельно короткую дугу.

2) В зависимости от величины отклонения дуги изменять угол наклона электрода, при этом конец электрода направлять в сторону отклонения дуги.

3) Временно размещать симметричные ферромагнитные массы (тела) вблизи места сварки.

Рис. 3. Уменьшение отрицательного влияния магнитного дутья

Магнитное дутье проявляется значительно слабее при применении электродов с толстым покрытием. Если все перечисленные способы борьбы с магнитным дутьем не дают эффекта, то необходимо перейти на сварку переменным током.

Особенности горения дуги переменного тока. Устойчивость горения сварочной дуги, питаемой переменным током, ниже, чем питаемой постоянным током. Это объясняется тем, что при переходе тока через нуль и изменении полярности напряжения в начале и конце каждого полупериода дуговой разряд угасает. Дуга горит примерно 70% времени в течение каждого полупериода переменного тока. При промышленной частоте переменного тока 50 герц перерывы в горении дуги повторяются 100 раз в секунду. В эти моменты резко уменьшается температура дугового промежутка и степень его ионизации. При этом электропроводимость дугового промежутка падает, и дуговой разряд может не возникнуть вновь в начале следующего полупериода, т. е. дуга может погаснуть.

Устойчивость горения сварочной дуги, питаемой переменным током, ниже, чем питаемой постоянным током. Это объясняется тем, что при переходе тока через нуль и изменении полярности напряжения в начале и конце каждого полупериода дуговой разряд угасает. Дуга горит примерно 70% времени в течение каждого полупериода переменного тока. При промышленной частоте переменного тока 50 герц перерывы в горении дуги повторяются 100 раз в секунду. В эти моменты резко уменьшается температура дугового промежутка и степень его ионизации. При этом электропроводимость дугового промежутка падает, и дуговой разряд может не возникнуть вновь в начале следующего полупериода, т. е. дуга может погаснуть.

Длительность перерывов в горении дуги зависит от величины напряжения холостого хода источника питания переменного тока (трансформатора), состава электродного покрытия, температуры плавления электродного металла.

Для повышения устойчивости горения дуги переменного тока можно применять источники питания сварочной дуги с повышенным напряжением холостого хода (в сравнении с источниками питания постоянного тока), можно включать в сварочную цепь индуктивное сопротивление для сдвига нулевого значения тока относительно нулевого значения напряжения.

Если в зоне дуги присутствуют легкоионизируемые элементы, то зажигание дуги в начале каждого полупериода облегчается, т. е. повышается устойчивость горения дуги переменного тока. С этой целью в состав электродных покрытий вводят элементы с низким потенциалом ионизации: калий, натрий, кальций. Эти элементы содержатся в таких компонентах электродных покрытий, как мел, мрамор, поташ, полевой шпат, жидкое стекло.

Производство штучных (покрытых) электродов все время совершенствуется. Разработаны составы электродных покрытий, которые обеспечивают достаточно устойчивое горение дуги при сварке переменным током.

Сварка переменным током нашла широкое применение на производстве. Она имеет следующие достоинства:

а) экономические — оборудование сварочного поста и его эксплуатация значительно проще и дешевле,

б) технологические — практически отсутствует явление магнитного дутья.

Реклама:

Читать далее:

Сварочные свойства электрической дуги

Статьи по теме:

Без подкачки новыми идеями нам остаётся только путь копирования – Геннадий МЕСЯЦ

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в течение ближайших десяти лет Россия должна войти в число государств с шестым технологическим укладом. Шестой технологический уклад – это когда промышленное производство будет базироваться на открытиях в биотехнологиях, нанотехнологиях, в области новых материалов, информационно-коммуникационных, когнитивных, мембранных, квантовых технологиях, фотонике, микромеханике, робототехнике, генной инженерии, технологиях виртуальной реальности, термоядерной энергетике.

Шестой технологический уклад – это когда промышленное производство будет базироваться на открытиях в биотехнологиях, нанотехнологиях, в области новых материалов, информационно-коммуникационных, когнитивных, мембранных, квантовых технологиях, фотонике, микромеханике, робототехнике, генной инженерии, технологиях виртуальной реальности, термоядерной энергетике.

Академик Геннадий Месяц считает, что отечественные научные достижения уже позволят России войти в шестой технологический уклад в числе лидеров. Не последнюю роль в этом сыграют последние открытия, в частности, новых свойств электрической дуги, которые способны устроить переворот во многих отраслях промышленности. Об этом директор Физического института им. П.Н.Лебедева РАН рассказал в интервью ИТАР-ТАСС.

— Что может быть проще электрической дуги? Что тут можно открыть нового?

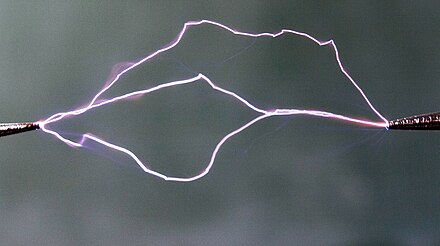

— Действительно, тривиальнейшая вещь: электрический выключатель. Включаешь – между контактами возникает небольшая электрическая дуга. Впрочем, ещё проще может быть… ну, скажем, дождь. Или морская волна. Явления настолько привычные, что и не задумываешься, как это функционирует. Но если задуматься, то окажется, что их объединяет одно важное обстоятельство: очень долго никто не мог разгадать их механизмов.

Впрочем, ещё проще может быть… ну, скажем, дождь. Или морская волна. Явления настолько привычные, что и не задумываешься, как это функционирует. Но если задуматься, то окажется, что их объединяет одно важное обстоятельство: очень долго никто не мог разгадать их механизмов.

Например, у нас нет теории дождя. С неба капает, капли падают, а теории этого процесса нет! Не было теории нелинейных волн, то есть тех самых реальных, существующих в природе, в морях и океанах. В том числе и «волн-убийц» – гигантских волн, которые возникают внезапно, неведомо откуда и могут утопить корабли. Лишь недавно такая теория появилась.

Словом, есть вещи, к которым все привыкли, но которые при внимательном исследовании могут навести на уникальные тайны природы – и, соответственно, уникальные открытия. Если удастся ту тайну раскрыть. Так и с электрической дугой. Все ею пользовались, но вот её механизма разгадать не мог никто.

— Но теперь, судя по энтузиазму, с которым ваш доклад о природе электрической дуги встретили на президиуме академии наук, вам это удалось? В кулуарах кто-то заикался даже о «нобелевке»…

— Чтобы понять, что нам удалось найти, необходимо немного углубиться в предысторию.

Физику дуги стали исследовать более чем 100 лет назад. В настоящее время во всех учебниках, научных книгах и энциклопедиях утверждается, что электрическая дуга — это один из стационарных электрических разрядов. Дуга — это самоподдерживающийся разряд, способный обеспечивать протекание больших токов благодаря наличию характерного для него механизма эмиссии электронов из катода.

При этом в данном явлении есть много фактов, которые очень трудно объяснить с точки зрения классической физики электрических разрядов.

Например, положительные ионы с катода движутся против электрического поля к аноду, их энергия в десяток раз больше, чем катодное падение потенциала; их скорость в сотни раз больше, чем может обеспечить температура катода. Таким образом, катод испускает струю плазмы с такой скоростью, как будто он нагрет до миллиона градусов, а реальная температура катодного пятна равна только нескольким тысячам градусов. Плазменный столб дугового разряда в магнитном поле движется в сторону обратную, чем предсказывает правило Ампера. И так далее. Словом, есть много фактов, которые с первого взгляда не соответствуют законам современной физики.

И так далее. Словом, есть много фактов, которые с первого взгляда не соответствуют законам современной физики.

Потому это физическое явление считалось одной из символических научных загадок ХХ века. К началу XXI века существовало более 20 теорий, которые пытались объяснить все эти противоречия. Над ним работали многие выдающиеся ученые: Комптон, Вуд, Штарк, Холл, Лэнгмюр, Фаулер, Милликен, Дайк, Штенбек, Ромпе и другие. Среди российских ученых следует назвать имена Арцимовича, Кесаева, Грановского, Елинсона, Мандельштама и других – вплоть до наших Нобелевских лауреатов — академиков Семёнова и Сахарова.

Основные процессы, которые обусловливают свойства дуги, происходят на катоде в так называемом катодном пятне (КП). Природа этого пятна не была понятна до сих пор.

Первый ключ к разгадке этого явления мы получили в 1966 году благодаря открытию в Томском политехническом институте явления взрывной эмиссии электронов (ВЭЭ).

Проблема в том, что все думали, что имеют дело с твёрдым телом — точнее, телами, которые и представляют собою анод и катод. А мы обнаружили следующую вещь: с катода выходит плазма. До анода она ещё не дошла, на аноде ничего нет, но ток течёт. Мы видим ток силой 20-30 ампер! Откуда он? Его могут дать только электроны. Было сделано предположение, что их появление, по-видимому, связано со взрывом микро-неоднородностей.

А мы обнаружили следующую вещь: с катода выходит плазма. До анода она ещё не дошла, на аноде ничего нет, но ток течёт. Мы видим ток силой 20-30 ампер! Откуда он? Его могут дать только электроны. Было сделано предположение, что их появление, по-видимому, связано со взрывом микро-неоднородностей.

Так в итоге и оказалось. Выяснилось, что когда взрыв происходит, и плазма не дошла ещё до противоположного электрода, в это время и возникает кратковременный мощнейший электронный ток. Мы это зафиксировали.

Я назвал это взрывной эмиссией. Она начинается тогда, когда вложенная удельная энергия существенно превосходит энергию сублимации, то есть превращения вещества в пар.

Затем, опираясь на многолетние исследования ВЭЭ, нами было показано, что на катоде дуги происходят самоподдерживающиеся электрические взрывы струй жидкого металла. Именно взрывы — из-за большой концентрации энергии. При каждом таком взрыве испускается порция плазмы, получившая название «эктон». То есть мы показали, что рассматривать надо жидкое тело. Именно в такое превращает поверхность электрода электрическая дуга.

Именно в такое превращает поверхность электрода электрическая дуга.

В одном эктоне содержится примерно триллион электронов и сто миллиардов ионов. Это на самом деле немного. Но и при таком микроскопическом взрыве давление на катодное пятно превышает десять тысяч атмосфер. Плотность тока достигает сто миллионов ампер на квадратный сантиметр. Длится этот взрывной процесс примерно 10 наносекунд и далее постоянно возобновляется. Пространство, где образуется эктон, называется ячейкой. Процессы в ней и обусловливают все свойства дуги.

Последние новые результаты в этой области были получены нами в конце прошлого года и в этом году. Во-первых, проведена работа по измерению скорости ионов в дуге. Было показано, что одно-, двух-, трёх- и четырёхзарядные ионы меди, несмотря на разные заряды, движутся с одной и той же скоростью. Во-вторых, в дуге есть пороговый ток, который можно объяснить критерием брызгообразования для жидкостей. Таким образом, дуги горят не на твёрдом катоде, а на жидком. В-третьих, при очень большом увеличении в электронном микроскопе отдельных струй жидкого металла мы обнаружили, что их средняя масса равна массе ионов в эктоне. Всё это стало окончательным доказательством того, что электрическая дуга — это процесс порционный, обусловленный взрывами струй жидкого металла.

В-третьих, при очень большом увеличении в электронном микроскопе отдельных струй жидкого металла мы обнаружили, что их средняя масса равна массе ионов в эктоне. Всё это стало окончательным доказательством того, что электрическая дуга — это процесс порционный, обусловленный взрывами струй жидкого металла.

Эта модель была предложена и разработана нами в ходе совместной многолетней работы Института сильноточной электроники СО РАН и Института электрофизики УрО РАН, которые были основаны мной в Томске и Екатеринбурге в 70-х и 80-х годах прошлого века.

— Прошу прощения, если вопрос покажется неграмотным – но разве это не очевидно, что при создаваемых дугой температурах твёрдое тело и должно переходить в жидкую стадию?

— Те явления, которые мы наблюдаем в этом процессе, объясняются другим. Тем, что при появлении тока добавляется какой-то силовой эффект. Он и обусловливает возникновение микро-взрывов.

Можно провести аналог со светом. Долгое время ведь его считали непрерывным – так сказать, непрерывным процессом. А затем открыли его корпускулярную природу. И у нас то же самое в явлении, которое представляли линейным, обнаруживаются порции частиц. Я думаю, что это такое же окончательное решение проблемы, каким стало открытие порционной природы света.

А затем открыли его корпускулярную природу. И у нас то же самое в явлении, которое представляли линейным, обнаруживаются порции частиц. Я думаю, что это такое же окончательное решение проблемы, каким стало открытие порционной природы света.

То есть электрическая дуга — это не стационарный, а циклический или порционный процесс. Происходит он в отдельных ячейках на катоде за время, называемое циклом. В этих ячейках происходит электрический взрыв струй жидкого металла при их взаимодействии с плазмой. Процесс самоподдержания этих взрывов — это и есть основа электрической дуги. Ячейка — это ген дуги, в котором заложены все её свойства: аномальные ионы, низкое катодное падение потенциала, самопроизвольное погасание дуги, обратное движение катодного пятна, образование кратеров на катоде и так далее.

— Какое значение для экономики может иметь ваше открытие?

— Основываясь на наших экспериментах по микровзрывам и на созданной нами соответствующей установке, специалисты берут металл с различными примесями и с помощью микровзрывов получают те ионы, которые им нужны. Без всяких ускорителей! Они при взрыве имеют энергию порядка 100 электрон-вольт – и этого достаточно для имплантации нужного вещества. Например, для покрытий лопаток турбин.

Без всяких ускорителей! Они при взрыве имеют энергию порядка 100 электрон-вольт – и этого достаточно для имплантации нужного вещества. Например, для покрытий лопаток турбин.

Есть у нас на Урале вертолётный завод. Его машины летают везде, в том числе и в пустыне. Но в том климате и тех условиях эксплуатации очень быстро изнашиваются лопатки двигательных турбин. И вот тогда, основываясь на открытой нами природе электрической дуги, была сделана технологическая линия на этом же заводе, которая наносит специальное покрытие на лопатки, значительно увеличивающее сроки их службы.

Кроме того, используя открытое нами явление взрывной электронной эмиссии и разработанную технологию генерирования мощных наносекундных импульсов, мы создали целую линейку научных установок, научной аппаратуры для проведения исследований. На основе этого была создана сильноточная импульсная энергетика и электроника, оказавшая огромное влияние на создание техники мощных ускорителей электронов, мощных газовых лазеров, сверхвысокочастотных устройств, импульсных рентгеновских устройств большой мощности и так далее.

Ну, и есть очень большая оборонная компонента. Я очень надеюсь, что эта технология будет работать на задачи, сформулированные на недавнем совещании главы военно-промышленной комиссии Дмитрия Рогозина с главными конструкторами оборонных заводов и КБ и учёными РАН, занимающихся исследованиями в интересах оборонного комплекса. Мы рассказывали там о наших делах.

— Кстати, вы удовлетворены тем, что происходило на этом совещании, его решениями? Или всё закончилось благими пожеланиями на словах?

— Понимаете, это процесс. И как всякий процесс он имеет свои стадии. Сначала декларации, затем проект, затем его реализация, а в конце – результат. Но я считаю, что важный результат заложен уже в самом том совещании, поскольку на нём было признано, что учёные России делают важную работу в интересах отечественной обороны. И таких институтов, где ведутся первоочередные оборонные исследования, более 50! Они завязаны на очень серьёзные программы. И неясность нового статуса институтов может, вообще говоря, привести к большим трудностям в обеспечении обороноспособности страны.

Почему, скажем, мы отстали в электронике? Потому что в министерстве электронной промышленности в советские времена была идеология – повторять американцев. Хотя были свои наработки, и часто лучше, чем у тех. Мы могли идти своим путём. Обгонять, не догоняя, — то есть за счёт собственных идей срезать углы, выпрямлять свой путь.

А если свои новые идеи не будут получать развития – что остаётся? Догонять, не догоняя! Без подкачки новыми идеями нам остаётся только путь копирования. Этого допустить нельзя!

Беседовал Александр Цыганов

/ИТАР-ТАСС/

Детерминированный хаос в нелинейных цепях с электрической дугой / Deterministic chaos in nonlinear circuits with electric arc

7

Введение

Электрическая дуга является многофункциональным инструментом раз-

личных промышленных технологических процессов. Среди них и классиче-

ские технологические процессы электродуговой сварки и выплавки стали,

и новейшие, основы которых только закладываются, например, гибридная

лазерно-дуговая сварка. Это обуславливает актуальность исследований как

Это обуславливает актуальность исследований как

самой электрической дуги, так и электрических цепей, в которые она вхо-

дит. Особое внимание заслуживает устойчивость системы «электрическая

дуга–источник питания», поскольку от нее зависит стабильность техноло-

гического процесса и качество изделий. Таким образом, исследование элек-

трических цепей с дугой является важной научно-технической проблемой

теоретической электротехники.

Первый электрический генератор автоколебаний, изобретенный У. Дудделом

(William DuBois Duddell), был дуговым. Электрическая дуга в его составе даже

получила собственное название «Singing Arc» (1899), т.к. частота колебаний

находилась в звуковом диапазоне. Уже тогда исследователи пытались каче-

ственно объяснить этот эффект нелинейностью вольтамперной характеристи-

ки дуги. В. Поульсен (Valdemar Poulsen) смог увеличить частоту колебаний до

радиодиапазона и в 1902 году запатентовал дуговой радиопередатчик (Poulsen

arc radio transmitter) – первый передатчик, который мог генерировать непре-

рывные колебания. Дуговой радиопередатчик Поульсена широко использо-

Дуговой радиопередатчик Поульсена широко использо-

вался во всем мире вплоть до двадцатых годов. Теоретические исследования

А.А. Андронова дали понимание проблемы, но отсутствие в то время мощных

математических методов для исследования нелинейных динамических систем,

в том числе и численных, не позволили ответить на все вопросы. К сожалению,

в связи со сворачиванием производства дуговых генераторов при появлении и

стремительном развитии ламповых, проблема осталась нерешенной.

Исследования сварочной дуги показали, что колебательные и импульсные

режимы работы дают значительные технологические преимущества. Интерес

к колебаниям тока в электрических цепях с дугой возродился. Получение ко-

лебательных режимов с помощью самой электрической дуги без применения

силовых электронных ключей открывает большие перспективы. Надеемся, что

эта монография станет научной основой новых дуговых технологий.

За последние несколько десятилетий были достигнуты значительные

успехи и получены фундаментальные знания, которые связаны с детерми-

нированным хаосом. Это явление наблюдается только в нелинейных ди-

Это явление наблюдается только в нелинейных ди-

намических системах независимо от их происхождения: механического,

гидродинамического, физического, химического, биологического, экологи-

ческого, экономического. Среди электротехнических и радиотехнических

нелинейных цепей, где был выявлен детерминированный хаос, необходимо

отметить электрические цепи с туннельным диодом, которые детально из-

учались учеными школы А.А. Андронова, генератор с инерционной обрат-

ной связью, исследованный В.С. Анищенко, цепи Чуа, неавтономные цепи

с варикапным диодом, схемы ключевых преобразователей, которые были

Электрическая дуга в высоковольтных выключателях. Методы гашения электрической дуги

Описание процесса отключения электрической цепи переменного тока при коротком замыкании

При размыкании контактов выключателя ток не прерывается. Согласно закону Ленца в цепи возникает ЭДС ЕL=-Ldi/dt, препятствующая изменению тока. Последний находит для себя путь через газовый промежуток между расходящимися контактами выключателя, который перекрывается электрической дугой. Чтобы прервать ток, дуга должна быть погашена. В цепях переменного тока благоприятные условия для гашения дуги возникают каждый раз, когда ток приходит к нулю, т.е. 2 раза в течение каждого периода. Диаметр дугового столба, температура и ионизация газа резко уменьшаются. В некоторый момент времени ток приходит к нулю и дуговой разряд прекращается. Однако цепь еще не прервана.

Последний находит для себя путь через газовый промежуток между расходящимися контактами выключателя, который перекрывается электрической дугой. Чтобы прервать ток, дуга должна быть погашена. В цепях переменного тока благоприятные условия для гашения дуги возникают каждый раз, когда ток приходит к нулю, т.е. 2 раза в течение каждого периода. Диаметр дугового столба, температура и ионизация газа резко уменьшаются. В некоторый момент времени ток приходит к нулю и дуговой разряд прекращается. Однако цепь еще не прервана.

После нуля тока в газовом промежутке, еще в некоторой мере ионизованном, продолжается процесс деионизации, т.е. процесс превращения его из проводника в диэлектрик, а в электрической цепи начинается процесс восстановления напряжения на контактах выключателя от относительно небольшого напряжения на дуге до напряжения сети. Эти процессы взаимосвязаны. Исход взаимодействия дугового промежутка с электрической цепью зависит от соотношения между энергией, подводимой к промежутку, и потерями энергии в нем, зависящими от дугогасительного устройства выключателя.

Если в течение всего переходного процесса потери энергии преобладают, дуга не возникнет вновь и цепь будет прервана. В противном случае дуга возникнет вновь и ток будет проходить еще в течение половины периода, после чего процесс взаимодействия повторится. Функция выключателя заключается не столько в том, чтобы «погасить» дугу, а скорее в том, чтобы исключить возможность ее нового зажигания путем эффективной деионизации промежутка различными искусственными средствами. При этом используется исключительное свойство газа — быстро, в течение нескольких микросекунд, превращаться из проводника в диэлектрик, способный противостоять восстанавливающемуся напряжению сети.

Для понимания устройства и работы выключателей необходимо ознакомиться с физическими процессами в дуговом промежутке в процессе отключения. В этой статье рассмотрены методы гашения дуги в воздушных и масляных выключателях.

Физические процессы в дуговом промежутке выключателя при высоком давлении

Электрической дугой, точнее дуговым разрядом, называют самостоятельный разряд в газе, т. е. разряд, протекающий без внешнего ионизатора, характеризующийся большой плотностью тока и относительно небольшим падением напряжения у катода. Ниже рассмотрена дуга высокого давления, т.е. дуговой разряд при атмосферном и более высоком давлении.

е. разряд, протекающий без внешнего ионизатора, характеризующийся большой плотностью тока и относительно небольшим падением напряжения у катода. Ниже рассмотрена дуга высокого давления, т.е. дуговой разряд при атмосферном и более высоком давлении.

Различают следующие области дугового разряда:

- область катодного падения напряжения;

- область у анода;

- столб дуги.

Область катодного падения напряжения представляет собой тончайший слой газа у поверхности катода. Падение напряжения в этом слое составляет 20-50 В, а напряженность электрического поля достигает 105106 В/см. Энергия, подводимая из сети к этой области, используется на выделение электронов с поверхности катода.

Механизм освобождения электронов может быть двояким:

- термоэлектронная эмиссия при тугоплавких и огнеупорных электродах (вольфрам, уголь), температура которых может достигнуть 6000 К и выше

- автоэлектронная эмиссия, т.

е. вырывание электронов из катода действием сильного электрического поля при «холодном» катоде.

е. вырывание электронов из катода действием сильного электрического поля при «холодном» катоде.

Плотность тока на катоде достигает 3000-10000 А/см5. Ток сосредоточен на небольшой ярко освещенной площадке, получившей название катодного пятна. Освобождающиеся электроны движутся через дуговой столб к аноду.

У анода положительные ионы приобретают ускорение в направлении к катоду. Электроны уходят в анод и образуют в тонком слое отрицательный заряд. Падение напряжения у анода составляет 10-20 В.

Процессы в дуговом столбе представляют наибольший интерес при изучении выключателей, поскольку для гашения дуги используют различные виды воздействия именно на дуговой столб. Последний представляет собой плазму, т.е. ионизованный газ с очень высокой температурой и одинаковым содержанием электронов и положительных ионов в единице объема.

Высокую температуру в дуговом столбе создают и поддерживают электроны и ионы, участвующие в тепловом хаотическом движении нейтральных молекул и атомов, но имеющие также направленное движение в электрическом поле вдоль оси дуги, определяемое знаком заряда частиц. Этому движению препятствует нейтральный газ. Происходят частые соударения электронов и ионов с нейтральными частицами. Поскольку длина свободного пробега электронов при высоком давлении мала, потеря энергии при упругих столкновениях с молекулами и атомами, приходящаяся на каждое столкновение, мала и недостаточна для ионизации частиц. Однако число столкновений, претерпеваемых электронами, весьма велико. В результате энергия электронов передается нейтральному газу в виде тепла.

Этому движению препятствует нейтральный газ. Происходят частые соударения электронов и ионов с нейтральными частицами. Поскольку длина свободного пробега электронов при высоком давлении мала, потеря энергии при упругих столкновениях с молекулами и атомами, приходящаяся на каждое столкновение, мала и недостаточна для ионизации частиц. Однако число столкновений, претерпеваемых электронами, весьма велико. В результате энергия электронов передается нейтральному газу в виде тепла.

Средняя энергия «электронного газа» не может сколько-нибудь заметно превысить среднюю энергию нейтрального газа, поскольку дополнительная энергия, приобретаемая электронами и ионами в своем направленном движении вдоль оси лугового столба, мала по сравнению с тепловой энергией газа. Следовательно, ионы, электроны, а также нейтральные атомы и молекулы находятся в тепловом равновесии. При этом удельная ионизация дугового столба полностью определяется температурой и при изменении одной из этих величин неизбежно изменяется и другая.

Поскольку при высоком давлении газа атомы и молекулы подавляющим образом преобладают над электронами и имеют почти ту же высокую температуру, большая часть возбужденных и ионизованных атомов и молекул получается при соударениях между нейтральными частицами, а не при столкновениях с электронами. Таким образом, электроны ионизуют не непосредственно при соударениях с нейтральными частицами (как это происходит в вакууме), а косвенно, повышая температуру газа в дуговом столбе. Такой механизм ионизации называют термической ионизацией. Источником энергии, необходимой для термической ионизации, является электрическое поле.

В дуговом столбе имеются потери энергии, которые в установившемся состоянии уравновешиваются энергией, получаемой из сети. Основная часть энергии уносится из дугового столба возбужденными и ионизованными атомами и молекулами. Вследствие разности концентраций заряженных частиц в дуговом столбе и окружающем пространстве, а также разности температур ионы диффундируют к поверхности дугового столба, где происходит их нейтрализация. Эти потери должны восполняться образованием новых ионов и электронов, связанным с затратой энергии. В установившемся состоянии градиент напряжения в столбе дуги всегда таков, что имеющая место ионизация компенсирует потери электронов через рекомбинацию. Градиент напряжения зависит от свойств газа, состояния, в котором он находится (спокойное, турбулентное), а также от давления и тока. При повышении давления газа градиент напряжения увеличивается вследствие уменьшения свободного пробега электронов. С увеличением тока градиент напряжения уменьшается, что объясняется увеличением площади сечения и температуры дугового столба. Дуговой столб стремится принять такое сечение, чтобы в рассматриваемых условиях потери энергии были минимальны.

Эти потери должны восполняться образованием новых ионов и электронов, связанным с затратой энергии. В установившемся состоянии градиент напряжения в столбе дуги всегда таков, что имеющая место ионизация компенсирует потери электронов через рекомбинацию. Градиент напряжения зависит от свойств газа, состояния, в котором он находится (спокойное, турбулентное), а также от давления и тока. При повышении давления газа градиент напряжения увеличивается вследствие уменьшения свободного пробега электронов. С увеличением тока градиент напряжения уменьшается, что объясняется увеличением площади сечения и температуры дугового столба. Дуговой столб стремится принять такое сечение, чтобы в рассматриваемых условиях потери энергии были минимальны.

Вольт-амперные характеристики дуги

Зависимость градиента напряжения Е=dU/dl в столбе дуги от тока при очень медленном изменении последнего представляет собой статическую характеристику дуги (рис.1,а), зависящую от давления и свойств газа.

Рис. 1. Вольт-амперные характеристики дуги:

1. Вольт-амперные характеристики дуги:

а — статическая характеристика;

б — динамические характеристики

В установившемся состоянии каждой точке характеристики соответствуют некоторое сечение и температура дугового столба. При изменении тока дуговой столб должен изменить свое сечение и температуру применительно к новым условиям. Эти процессы требуют времени, и поэтому новое установившееся состояние наступает не сразу, а с некоторым запозданием. Это явление называют гистерезисом.

Допустим, что ток внезапно изменился от значения I1 (точка 1) до значения I2 (точка 2). В первый момент дуга сохранит свои сечения и температуру, а градиент уменьшится (точка 2′). Подводимая мощность будет меньше необходимой для проведения тока I2. Поэтому сечение и температура начнут уменьшаться, а градиент увеличиваться, пока не наступит новое установившееся состояние в точке 2 на статической характеристике. При внезапном увеличении тока от значения I1 до значения I3 градиент напряжения увеличится (точка 3′). Подводимая к дуге мощность будет больше необходимой для проведения тока I3. Поэтому сечение и температура столба начнут увеличиваться, а градиент напряжения уменьшаться, пока не наступит новое установившееся состояние в точке 3 на статической характеристике.

Подводимая к дуге мощность будет больше необходимой для проведения тока I3. Поэтому сечение и температура столба начнут увеличиваться, а градиент напряжения уменьшаться, пока не наступит новое установившееся состояние в точке 3 на статической характеристике.

При плавном изменении тока с некоторой скоростью градиент напряжения не успевает следовать за изменением тока в соответствии со статической характеристикой. При увеличении тока градиент напряжения превышает значения, определяемые статической характеристикой, а при уменьшении тока градиент напряжения меньше этих значений. Кривые E=f(I) при изменении тока с некоторой скоростью представляют собой динамические характеристики дуги (сплошные линии на рис.1,б).

Положение этих характеристик по отношению к статической характеристике (см. пунктирную кривую) зависит от скорости изменения тока. Чем медленнее происходит изменение тока, тем ближе расположена динамическая характеристика к статической. В заданных условиях дугового разряда может быть только одна статическая характеристика. Число динамических характеристик не ограничено.

Число динамических характеристик не ограничено.

При анализе электрических цепей принято оперировать понятием сопротивления. Поэтому говорят и о сопротивлении дуги, понимая под этим отношение напряжения у электродов к току. Сопротивление дуги непостоянно. Оно зависит от тока и многих других факторов. По мере увеличения тока сопротивление дуги уменьшается.

Рис.2. Напряжение на дуге при переменном токе:

а — напряжение дуги как функция тока;

6 — напряжение дуги как функция времени

Вольт-амперная характеристика дуги переменного тока показана на рис.2,а. В течение четверти периода, когда ток увеличивается, кривая напряжения лежит выше статической характеристики. Следующую четверть периода, когда ток уменьшается, кривая напряжения лежит ниже статической характеристики.

Дуга зажигается в точках 1 и 3 и угасает в точках 2 и 4. На рис.2,б показана характеристика дуги как функции времени. Интервалы 2-3 и 4-1 соответствуют неустойчивому состоянию, при котором происходит интенсивное взаимодействие дуги с постоянными цепи R, L и С. Эти короткие интервалы времени, продолжительность которых составляет несколько микросекунд, используются для интенсивной деионизации промежутка между контактами выключателя, чтобы воспрепятствовать новому зажиганию дуги. В зависимости от условий процесс взаимодействия может закончиться двояко: или дуга погаснет и цепь будет прервана, или дуга возникнет вновь и процесс взаимодействия повторится через половину периода при более благоприятных условиях.

Эти короткие интервалы времени, продолжительность которых составляет несколько микросекунд, используются для интенсивной деионизации промежутка между контактами выключателя, чтобы воспрепятствовать новому зажиганию дуги. В зависимости от условий процесс взаимодействия может закончиться двояко: или дуга погаснет и цепь будет прервана, или дуга возникнет вновь и процесс взаимодействия повторится через половину периода при более благоприятных условиях.

Гашение дуги в воздушных выключателях

В воздушных выключателях дуга гасится в потоке воздуха высокого давления. Гасительное устройство выключателя (рис.3,а) представляет собой камеру, в которой помещены два сопла, служащие одновременно контактами. Выхлопные стороны сопел соединены с областью низкого давления. При разведении контактов вследствие разности давлений возникает поток воздуха, направленный в сопла симметрично в обе стороны.

Рис.3. Дугогасительное устройство воздушного выключателя с двухсторонним дутьем:

а — схема;

б — распределение давления вдоль оси

На рис. 3,б показано распределение давления вдоль оси. В середине промежутка между соплами имеется точка торможения потока, давление в которой обозначено через рo.

3,б показано распределение давления вдоль оси. В середине промежутка между соплами имеется точка торможения потока, давление в которой обозначено через рo.

В обе стороны от этой точки давление уменьшается и достигает в горловинах сопел приблизительно половины рo. За горловинами давление продолжает падать до давления выхлопа.

Процесс гашения дуги протекает следующим образом. Между размыкающимися контактами возникает дуга, которая под действием воздушного потока быстро переносится вдоль оси. При этом опорные пятна дуги перемещаются внутрь сопел по потоку, как показано на рис.3. Дуга в промежутке между соплами имеет цилиндрическую форму.

Рис.4. Распределение температуры в поперечном направлении на участке между соплами:

а — дуга;

в — тепловой пограничный слой

Распределение температуры в поперечном направлении показано на рис.4. В зоне дуги а она составляет приблизительно 20000 К и резко спадает к тепловому пограничному слою в, образующемуся около дуги. Здесь температура изменяется в пределах от 2000 К до температуры холодного воздуха. По мере подхода тока к нулю диаметр цилиндрической части дуги быстро уменьшается. При токе, равном нулю, он меньше 1 мм. Однако температура в этой части дуги еще очень высока (15000 К).

Здесь температура изменяется в пределах от 2000 К до температуры холодного воздуха. По мере подхода тока к нулю диаметр цилиндрической части дуги быстро уменьшается. При токе, равном нулю, он меньше 1 мм. Однако температура в этой части дуги еще очень высока (15000 К).

Важнейшим фактором, способствующим гашению дуги, является турбулентность в пограничном слое между дугой и окружающим ее относительно холодным воздухом. Вследствие высокой температуры дуги плотность газа в столбе приблизительно в 20 раз меньше, чем в окружающей среде. Поэтому скорость газа внутри дугового столба значительно выше скорости в соседних слоях (скорость обратно пропорциональна корню квадратному из плотности). Вследствие диффузии частиц из области с большой скоростью в область с малой скоростью и обратно в пограничном слое возникают значительные срезывающие силы, образуются вихри и весь объем приобретает высокую турбулентность. В дуговой столб вносится относительно холодный неионизованный газ, вследствие чего столб теряет свою однородность. Он расщепляется на тысячи тончайших проводящих нитей, непрерывно изменяющих свою форму и положение (рис.5).

Он расщепляется на тысячи тончайших проводящих нитей, непрерывно изменяющих свою форму и положение (рис.5).

Рис.5. Влияние турбулентности на столб дуги вблизи нуля тока (схема)

Они имеют высокую температуру и высокую удельную ионизацию и окружены холодным слабо ионизованным газом. Известно, что скорость диффузии из цилиндрического объема обратно пропорциональна квадрату диаметра. Чем тоньше ионизованные нити, тем быстрее происходит обмен частиц с окружающей более холодной и менее ионизованной средой. Турбулентность увеличивает диффузию во много раз. Она проявляется особенно резко в горловинах сопел, где скорость плазмы максимальна — 6000 м/с. После нуля тока в течение короткого промежутка времени, исчисляемого микросекундами, происходит распад проводящего канала и дальнейшее уменьшение температуры определяется тепловым пограничным слоем, остывание которого происходит значительно медленнее.

Рис. 6. Схема замещения, поясняющая влияние сопротивления дуги и емкости

6. Схема замещения, поясняющая влияние сопротивления дуги и емкости

Рис.7. Взаимодействие дуги с электрической цепью

Существенное влияние на процесс отключения оказывает сопротивление дуги и емкость, включенная параллельно дуговому промежутку (рис.6). Если пренебречь сопротивлением дуги, ток i0=Imsinɷt подходит к нулю практически линейно (рис.7). Однако сопротивление дуги не равно нулю. Поэтому ток iB в дуговом промежутке выключателя уменьшается:

(1)

где t0 — момент размыкания контактов.

Как видно из рисунка, напряжение на дуге изменяется в соответствии с вольт-амперной характеристикой. Скорость снижения тока существенно уменьшается в течение последних 5…10 мкс до прихода его к нулю. Это время мало, но оно в несколько раз больше постоянной времени дуги и поэтому существенно влияет на состояние дуги при нуле тока (точка 1). Дуга легко угасает. Сопротивление дуги видоизменяет и кривую ПВН. Процесс восстановления напряжения начинается в точке 1; напряжение достигает максимума в точке 2, когда iL=iC=0.

Сопротивление дуги видоизменяет и кривую ПВН. Процесс восстановления напряжения начинается в точке 1; напряжение достигает максимума в точке 2, когда iL=iC=0.

Этап возможного теплового пробоя

Если температура газа в промежутке не снизится до некоторого критического значения, определяемого свойством газа и давлением, промежуток сохранит свою проводимость после нуля тока (точка 1) и под действием ПВН возникнет ток остаточной проводимости (рис.8).

Рис.8. Погасание дуги с задержкой,

вызванной появлением тока остаточной проводимости

При благоприятных условиях он невелик и быстро затухает (точка 2). Однако если процесс охлаждения недостаточно интенсивен, ток остаточной проводимости увеличивается; происходит повторный разогрев плазмы, возобновляется процесс ионизации и дуга возникает вновь. Это явление получило название теплового пробоя, так как электрический пробой невозможен, поскольку промежуток ионизован и не приобрел еще электрической прочности.

Произойдет такой пробой или нет, зависит от исхода двух взаимосвязанных процессов, протекающих в промежутке, из которых один определяется интегралом во времени подводимой мощности (произведения тока и напряжения на промежутке), а второй — интегралом во времени потерь, вызванных теплопроводностью и конвекцией. Это означает, что процесс взаимодействия продолжится до тех пор, пока ток не исчезнет или дуга не возникнет вновь. Явление теплового пробоя характерно для первых 20 мкс после нуля тока в условиях, когда скорость восстанавливающеюся напряжения велика, например при неудаленных КЗ.

Этап возможного электрического пробоя

Если тепловой пробой не произошел, межконтактный промежуток продолжает подвергаться воздействию ПВН. Дуговой канал имеет еще повышенную температуру и пониженную плотность. Спустя несколько сотен микросекунд после нуля тока, когда ПВН достигает максимального значения, наступает этап возможного электрического пробоя. В основе его лежит не баланс энергий, а процесс образования электронов в электрическом поле. Если увеличение концентрации электронов превысит некоторое критическое значение, то произойдет образование искры, которая перейдет в дуговой разряд.

Если увеличение концентрации электронов превысит некоторое критическое значение, то произойдет образование искры, которая перейдет в дуговой разряд.

Гашение дуги в масляных выключателях

В масляных выключателях контакты размыкаются в масле, однако вследствие высокой температуры дуги, образующейся между контактами, масло разлагается и дуговой разряд происходит в газовой среде. Приблизительно половину этого газа (по объему) составляют пары масла. Остальная часть состоит из водорода (70%) и углеводородов различного состава. Газы эти горючи, однако в масле горение невозможно из-за отсутствия кислорода. Количество масла, разлагаемого дугой, невелико, но объем образующихся газов велик. Один грамм масла дает приблизительно 1500 см3 газа, приведенного к комнатной температуре и атмосферному давлению.

Гашение дуги в масляных выключателях происходит наиболее эффективно при применении гасительных камер, которые ограничивают зону дуги, способствуют повышению давления в этой зоне и образованию газового дутья сквозь дуговой столб. На рис.9 приведена схема простейшей гасительной камеры.

На рис.9 приведена схема простейшей гасительной камеры.

Рис.9. Схема простейшей гасительной камеры масляного выключателя

В процессе отключения контактный стержень 1 перемещается вниз. Между контактами 1 и 2 возникает дуга. Происходит интенсивное газообразование и давление в камере быстро увеличивается. Относительно холодный газ, образующийся на поверхности масла, перемешивается с плазмой дуги. Пограничный слой приходит в турбулентное состояние, способствующее деионизации. Однако дуга не может погаснуть до тех пор, пока расстояние между контактами не достигнет некоторого минимального значения, определяемого восстанавливающимся напряжением. Этот минимальный промежуток образуется, когда подвижный контакт еще находится в камере. Когда стержень покидает пределы камеры, газы с силой выбрасываются наружу. Возникает газовое дутье, направленное по оси, способствующее гашению дуги.

После погасания дуги контактный стержень продолжает свое движение, чтобы обеспечить необходимое изоляционное расстояние в отключенном положении.

Напряжение на дуге масляного выключателя по крайней мере в 3 раза больше, чем у воздушного выключателя. Электрическая прочность промежутка восстанавливается быстрее (со скоростью около 2 кВ/мкс). Поэтому при одинаковом токе КЗ дугогасительное устройство масляного выключателя может быть рассчитано на вдвое большее напряжение и вдвое большее волновое сопротивление, чем устройство воздушного дутья.

Характерные свойства воздушных и масляных выключателей

В воздушных выключателях дутье в дуговом промежутке создается от внешнего источника энергии и не зависит от отключаемого тока. После нуля тока восстанавливающееся напряжение оказывается приложенным к короткому промежутку, заполненному горячим ионизованным газом. Скорость восстановления электрической прочности промежутка определяется охлаждением газа и удалением его из промежутка потоком свежего воздуха. Это требует времени и поэтому процесс восстановления электрической прочности промежутка запаздывает.

Рис. 10. Характеристики восстанавливающейся электрической прочности

10. Характеристики восстанавливающейся электрической прочности

дугового промежутка воздушного выключателя

На рис.10 приведены типичные кривые восстанавливающейся электрической прочности дугового промежутка воздушного выключателя. Они имеют S-образную форму. При этом основная стадия процесса восстановления электрической прочности промежутка протекает со скоростью, не превышающей 1-2 кВ/мкс, и начинается спустя 10-15 мкс после нулевого значения тока. С увеличением отключаемого тока запаздывание увеличивается, а скорость восстановления электрической прочности уменьшается. Нижняя пунктирная кривая соответствует случаю неудовлетворительной работы выключателя, поскольку процесс восстановления электрической прочности промежутка протекает слишком медленно. Номинальный ток отключения воздушною выключателя ограничен восстанавливающейся электрической прочностью промежутка.

В масляных выключателях для образования газовою дутья используется энергия самой дуги. Давление в гасительной камере и сила дутья в первом приближении пропорциональны отключаемому току. Чем больше последний, тем эффективнее деионизация промежутка и быстрее восстанавливается его электрическая прочность. Однако по мере увеличения тока увеличиваются механические напряжения в частях гасительной камеры. Поэтому номинальный ток отключения ограничен механической прочностью гасительной камеры.

Чем больше последний, тем эффективнее деионизация промежутка и быстрее восстанавливается его электрическая прочность. Однако по мере увеличения тока увеличиваются механические напряжения в частях гасительной камеры. Поэтому номинальный ток отключения ограничен механической прочностью гасительной камеры.

Характерные свойства воздушных и масляных выключателей проявляются при отключении асимметричного тока КЗ. Как известно, быстродействующие выключатели при наличии соответствующей релейной защиты размыкают свои контакты, когда апериодическая составляющая отключаемого тока еще не успевает затухнуть. Следовательно, эти выключатели должны быть способны отключать как симметричный, так и асимметричный ток, т.е. ток, не смещенный или смещенный относительно оси времени в зависимости от условий. Асимметрия тока β (относительное содержание апериодической составляющей в токе КЗ) определяется как отношение апериодической составляющей к амплитуде периодической составляющей тока КЗ к моменту τ размыкания контактов выключателя

(2)

Асимметрия отключаемого тока зависит от постоянной времени цепи Тa=Х/(ɷR), а также от τ — времени размыкания контактов выключателя с учетом времени срабатывания релейной защиты. Чем больше постоянная времени и чем быстрее размыкаются контакты выключателя, тем больше асимметрия отключаемого тока. Наибольшую постоянную времени имеют генераторы, трансформаторы и реакторы. Поэтому наибольшую асимметрию следует ожидать при КЗ вблизи генераторов и сборных шин станций. Расчеты показывают, что асимметрия тока, отключаемого быстродействующими выключателями, установленными в главных РУ мощных станций, может достигнуть 80%. Менее быстродействующие выключатели в этих же условиях могут встретиться с асимметрией порядка 40-50%. Выключатели, установленные в распределительных сетях, встречаются с асимметрией, не превосходящей 20%.

Чем больше постоянная времени и чем быстрее размыкаются контакты выключателя, тем больше асимметрия отключаемого тока. Наибольшую постоянную времени имеют генераторы, трансформаторы и реакторы. Поэтому наибольшую асимметрию следует ожидать при КЗ вблизи генераторов и сборных шин станций. Расчеты показывают, что асимметрия тока, отключаемого быстродействующими выключателями, установленными в главных РУ мощных станций, может достигнуть 80%. Менее быстродействующие выключатели в этих же условиях могут встретиться с асимметрией порядка 40-50%. Выключатели, установленные в распределительных сетях, встречаются с асимметрией, не превосходящей 20%.

При наличии апериодической составляющей в отключаемом токе:

- увеличивается действующее значение тока;

- промежутки времени между моментами, когда ток достигает нуля, становятся неодинаковыми: они попеременно больше или меньше полупериода;

- уменьшается скорость изменения тока di/dt при подходе его к нулевому значению;

- уменьшается возвращающееся напряжение на полюсе выключателя.

Увеличение действующего значения тока и изменение промежутков времени между нулевыми значениями тока могут при неблагоприятных условиях привести к значительному увеличению выделяемой энергии по сравнению с энергией, выделяемой при отсутствии апериодической составляющей тока. Энергия, выделяемая в дуге, определяет ионизацию газа в промежутке, а в масляных выключателях — также количество образующихся газов и давление в камере, следовательно, механические напряжения в элементах выключателя, степень оплавления контактов и др.

Уменьшение скорости изменения тока при подходе его к нулю уменьшает ионизацию промежутка к моменту погасания дуги, что облегчает процесс отключения.

Уменьшение возвращающегося напряжения также облегчает процесс отключения.

Рис.11. Возвращающееся напряжение при асимметрии отключаемого тока

Как видно из рис.11, периодическая составляющая тока КЗ iп смещена по отношению к напряжению сети на угол φ, близкий к π/2. Если фаза замыкания α=φ, то апериодическая составляющая тока отсутствует, момент прихода тока к нулевому значению и погасания дуги близок к моменту максимума напряжения. Возвращающееся напряжение определяется ординатой ab. При замыкании в любой другой момент времени в составе отключаемого тока появляется апериодическая составляющая и момент прихода тока к нулю смещается. В рассматриваемом случае при α=27° возвращающееся напряжение после большой полуволны тока определяется ординатой а’b’, а после малой полуволны — ординатой а»b» (при построении кривых периодическая и апериодическая составляющие тока приняты условно незатухающими).

Если фаза замыкания α=φ, то апериодическая составляющая тока отсутствует, момент прихода тока к нулевому значению и погасания дуги близок к моменту максимума напряжения. Возвращающееся напряжение определяется ординатой ab. При замыкании в любой другой момент времени в составе отключаемого тока появляется апериодическая составляющая и момент прихода тока к нулю смещается. В рассматриваемом случае при α=27° возвращающееся напряжение после большой полуволны тока определяется ординатой а’b’, а после малой полуволны — ординатой а»b» (при построении кривых периодическая и апериодическая составляющие тока приняты условно незатухающими).

Из приведенного анализа следует, что при наличии апериодической составляющей в отключаемом токе появляется ряд новых факторов, влияющих на процесс отключения, часть которых утяжеляет этот процесс, другая часть облегчает его.

Итоговое действие апериодической составляющей зависит от свойств выключателя.

Масляные выключатели, отключающая способность которых ограничена механической прочностью гасительной камеры, имеют при отключении большого тока значительный запас в восстанавливающейся электрической прочности дугового промежутка. Увеличение действующего значения отключаемого тока, обусловленное наличием апериодической составляющей, увеличивает тяжесть отключения, поскольку увеличивается энергия, выделяющаяся в дуге, а облегчающие факторы, вносимые апериодической составляющей тока КЗ (уменьшение скорости подхода тока к нулю и уменьшение возвращающегося напряжения), масляными выключателями не используются. О таких выключателях говорят, что они чувствительны к току, поскольку энергия, выделяющаяся в дуге, определяется в основном током.

Увеличение действующего значения отключаемого тока, обусловленное наличием апериодической составляющей, увеличивает тяжесть отключения, поскольку увеличивается энергия, выделяющаяся в дуге, а облегчающие факторы, вносимые апериодической составляющей тока КЗ (уменьшение скорости подхода тока к нулю и уменьшение возвращающегося напряжения), масляными выключателями не используются. О таких выключателях говорят, что они чувствительны к току, поскольку энергия, выделяющаяся в дуге, определяется в основном током.

Воздушные выключатели, отключающая способность которых ограничена электрической прочностью промежутка, используют облегчающие факторы, вносимые апериодической составляющей тока (уменьшение скорости снижения тока и возвращающегося напряжения). Увеличение действующего значения отключаемого тока, вызываемое апериодической составляющей, не увеличивает тяжести отключения, поскольку вносимые утяжеляющие и облегчающие факторы компенсируются. О таких выключателях принято говорить, что они чувствительны к напряжению.

При выборе выключателя по отключающей способности следует учитывать асимметрию отключаемого тока КЗ. Однако нормированные (номинальные) значения асимметрии βном установлены одинаковыми как для масляных, так и для воздушных выключателей.

Electric Arc – обзор

16.2 Материалы и методология

Электродуговой шлак, произведенный на ферроникелевом заводе LARCO S.A в Ларимне, Греция, использовался для синтеза геополимеров. Годовой объем производства шлака составляет около 1 700 000 тонн, из которых около 450 000 тонн используется в цементной промышленности. Стоимость утилизации оставшихся количеств достигает 650 000 евро в год. Размер частиц хрупкого шлака колеблется от 0,075 до 4 мм (наибольшая его доля приходится на фракцию 0,1–1,5 мм).Шлак был высушен и измельчен (91% –50 мкм, 47% –10 мкм) с использованием измельчителя FRITSCH для увеличения площади поверхности и улучшения прочности на сжатие полученных геополимеров (Zaharaki, 2005; Zaharaki and Komnitsas, 2005; Zaharaki ). и др. ., 2006). Используемые добавки включают каолинит (Fluka), метакаолинит (полученный путем прокаливания каолинита при 600°C в течение 4 часов), CaO (Alfa Aesar), кварцевый песок, а также пуццолан, летучую золу, красный шлам и стекло.

и др. ., 2006). Используемые добавки включают каолинит (Fluka), метакаолинит (полученный путем прокаливания каолинита при 600°C в течение 4 часов), CaO (Alfa Aesar), кварцевый песок, а также пуццолан, летучую золу, красный шлам и стекло.

В таблице 16.1 показан химический анализ шлака и используемых добавок в виде оксидов и микроэлементов.Содержание железа в шлаке показано как Fe 2 O 3 , но также присутствует значительная доля двухвалентного железа. Микроэлементы встречаются в элементарной форме. На рентгенограмме рис. 16.1 видны основные минералогические фазы, присутствующие в шлаке, а именно фаялит, анортит, кварц, тридимит, кристобалит, магнетит, форстерит и хромит. Судя по форме рисунка, содержание аморфных частиц превышает 50%.

Таблица 16.1. Химический анализ сырья и добавок

е. вырывание электронов из катода действием сильного электрического поля при «холодном» катоде.

е. вырывание электронов из катода действием сильного электрического поля при «холодном» катоде.

83

83 05

05 Пуццолан, полученный с острова Милос в Греции, является очень дешевым материалом, и при использовании в бетоне на портландцементе увеличивается его долговременная прочность на сжатие. Летучая зола была получена от Ptolemais, N.W. Греция, тепловая электростанция и классифицируется согласно ASTM как тип C; Его основные минералогические фазы являются кварцевые SiO 2 , кальцит CACO 3 , Anhydrite CASO 4 , GEHLENITE CA 2 (ALLENITE CA 2 (ALL (ALSI) O 7 ), Albite Naal 4 SI 3 O 8 , известь CaO и портландит Ca(OH) 2 .Красный шлам получен из АО «Алюминий Греции» и состоит из кварца SiO 2 , гематита Fe 2 O 3 , гиббсита Al(OH) 3 , диаспора AlO(OH), кальцита CaCO 3 , Cancrinite NA 6 CA 2 AL 6 SI 6 O 24 (CO 3 9009) 2 и Katoite CA 3 AL 2 (SIO 4 ) (О) 8 .

Пуццолан, полученный с острова Милос в Греции, является очень дешевым материалом, и при использовании в бетоне на портландцементе увеличивается его долговременная прочность на сжатие. Летучая зола была получена от Ptolemais, N.W. Греция, тепловая электростанция и классифицируется согласно ASTM как тип C; Его основные минералогические фазы являются кварцевые SiO 2 , кальцит CACO 3 , Anhydrite CASO 4 , GEHLENITE CA 2 (ALLENITE CA 2 (ALL (ALSI) O 7 ), Albite Naal 4 SI 3 O 8 , известь CaO и портландит Ca(OH) 2 .Красный шлам получен из АО «Алюминий Греции» и состоит из кварца SiO 2 , гематита Fe 2 O 3 , гиббсита Al(OH) 3 , диаспора AlO(OH), кальцита CaCO 3 , Cancrinite NA 6 CA 2 AL 6 SI 6 O 24 (CO 3 9009) 2 и Katoite CA 3 AL 2 (SIO 4 ) (О) 8 . Коммерческое стекло представляет собой аморфный материал, состоящий в основном из оксидов кремния, кальция и натрия.Стекло и кварцевый песок перед использованием измельчали в порошок.

Коммерческое стекло представляет собой аморфный материал, состоящий в основном из оксидов кремния, кальция и натрия.Стекло и кварцевый песок перед использованием измельчали в порошок. Некоторые образцы были предварительно отверждены при комнатной температуре в течение максимум 4 дней, а затем прогреты в лабораторной печи (MMM GmbH) при необходимой температуре в течение 24 или 48 часов. После извлечения из формы старение проходило при комнатной температуре в течение 7 или 28 дней, чтобы усилить развитие структурных связей.Затем была измерена прочность на сжатие с использованием силовой рамы MTS 1600. Все эксперименты проводились в двух повторностях. Лишь в отдельных случаях, когда отклонение результатов эксперимента превышало 10 %, изготавливали дополнительные образцы.

Некоторые образцы были предварительно отверждены при комнатной температуре в течение максимум 4 дней, а затем прогреты в лабораторной печи (MMM GmbH) при необходимой температуре в течение 24 или 48 часов. После извлечения из формы старение проходило при комнатной температуре в течение 7 или 28 дней, чтобы усилить развитие структурных связей.Затем была измерена прочность на сжатие с использованием силовой рамы MTS 1600. Все эксперименты проводились в двух повторностях. Лишь в отдельных случаях, когда отклонение результатов эксперимента превышало 10 %, изготавливали дополнительные образцы. Образцы жидкости собирали ежемесячно и анализировали на pH, окислительно-восстановительный потенциал (Hanna 211 pH/Eh-метр) и электропроводность (Hanna EC215-кондуктометр). Морская вода рассматривалась как выщелачиватель для оценки целостности геополимеров при использовании в прибрежных или подводных строительных работах. Раствор HCl был использован для оценки их поведения в чрезвычайно агрессивных/коррозионных промышленных средах.

Образцы жидкости собирали ежемесячно и анализировали на pH, окислительно-восстановительный потенциал (Hanna 211 pH/Eh-метр) и электропроводность (Hanna EC215-кондуктометр). Морская вода рассматривалась как выщелачиватель для оценки целостности геополимеров при использовании в прибрежных или подводных строительных работах. Раствор HCl был использован для оценки их поведения в чрезвычайно агрессивных/коррозионных промышленных средах. Визуализацию микроструктуры геополимера проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-5400, оснащенного энергодисперсионным рентгеновским спектрометром (EDS) Oxford. Перед анализом образцы покрывали углеродом для увеличения проводимости поверхности. ИК-Фурье-анализ проводили на ИК-Фурье-спектрометре модели 1000 (Perkin-Elmer) с использованием метода гранул KBr (1.образец порошка 5 мг, смешанный со 150 мг KBr). Анализ ТГ проводили с использованием термогравиметрического анализатора Perkin Elmer TGA 6 (максимальная температура нагрева составляла 950 °C при скорости 10 °C мин -1 с использованием скорости продувки азотом 60 мл мин -1 ).

Визуализацию микроструктуры геополимера проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-5400, оснащенного энергодисперсионным рентгеновским спектрометром (EDS) Oxford. Перед анализом образцы покрывали углеродом для увеличения проводимости поверхности. ИК-Фурье-анализ проводили на ИК-Фурье-спектрометре модели 1000 (Perkin-Elmer) с использованием метода гранул KBr (1.образец порошка 5 мг, смешанный со 150 мг KBr). Анализ ТГ проводили с использованием термогравиметрического анализатора Perkin Elmer TGA 6 (максимальная температура нагрева составляла 950 °C при скорости 10 °C мин -1 с использованием скорости продувки азотом 60 мл мин -1 ). Дуги могут образовываться при высоком, атмосферном или низком давлении и в различных газах. Они используются для сильно светящихся ламп, печей, резки и сварки, а также в качестве инструментов для спектрохимического анализа.

Дуги могут образовываться при высоком, атмосферном или низком давлении и в различных газах. Они используются для сильно светящихся ламп, печей, резки и сварки, а также в качестве инструментов для спектрохимического анализа. Во-вторых, для направленного движения зарядов должно существовать электрическое поле. Заряженный атом, молекула или ион могут быть положительными или отрицательными; электроны имеют отрицательный заряд. В электрических устройствах электрическое поле создается между двумя электродами, называемыми анодом и катодом, изготовленными из проводящих материалов. Процесс превращения нейтрального атома или молекулы в ион называется ионизацией. Ионизированный газ называется плазмой. Проводимость в газах отличается от проводимости в твердых телах и жидкостях тем, что газы играют активную роль в этом процессе.Однако газ не только пропускает свободные заряды, но и сам может производить заряды. Кумулятивная ионизация происходит, когда исходный электрон и его потомок получают достаточно энергии, чтобы каждый из них мог произвести другой электрон. Когда процесс повторяется снова и снова, результирующий процесс называется лавиной.

Во-вторых, для направленного движения зарядов должно существовать электрическое поле. Заряженный атом, молекула или ион могут быть положительными или отрицательными; электроны имеют отрицательный заряд. В электрических устройствах электрическое поле создается между двумя электродами, называемыми анодом и катодом, изготовленными из проводящих материалов. Процесс превращения нейтрального атома или молекулы в ион называется ионизацией. Ионизированный газ называется плазмой. Проводимость в газах отличается от проводимости в твердых телах и жидкостях тем, что газы играют активную роль в этом процессе.Однако газ не только пропускает свободные заряды, но и сам может производить заряды. Кумулятивная ионизация происходит, когда исходный электрон и его потомок получают достаточно энергии, чтобы каждый из них мог произвести другой электрон. Когда процесс повторяется снова и снова, результирующий процесс называется лавиной. Приложение напряжения выше критического значения сначала приведет к увеличению тока из-за кумулятивной ионизации, а затем к уменьшению напряжения.Если давление не слишком низкое, проводимость концентрируется в узком освещенном «искровом» канале. Получая энергию от тока, канал нагревается и может создавать ударные волны. Природные явления — это молния и связанный с ней гром, которые состоят из высоких напряжений и токов, которые невозможно получить искусственно.

Приложение напряжения выше критического значения сначала приведет к увеличению тока из-за кумулятивной ионизации, а затем к уменьшению напряжения.Если давление не слишком низкое, проводимость концентрируется в узком освещенном «искровом» канале. Получая энергию от тока, канал нагревается и может создавать ударные волны. Природные явления — это молния и связанный с ней гром, которые состоят из высоких напряжений и токов, которые невозможно получить искусственно. Однако из-за высокой температуры и сильного тока некоторые механизмы дуги не могут быть легко изучены.

Однако из-за высокой температуры и сильного тока некоторые механизмы дуги не могут быть легко изучены. Внутри тела дуги существует равномерный градиент напряжения.Эта область электрически нейтральна, где в результате кумулятивной ионизации количество положительных ионов равно количеству электронов или отрицательных ионов. Ионизация происходит в основном за счет возбуждения молекул и набора высокой температуры.

Внутри тела дуги существует равномерный градиент напряжения.Эта область электрически нейтральна, где в результате кумулятивной ионизации количество положительных ионов равно количеству электронов или отрицательных ионов. Ионизация происходит в основном за счет возбуждения молекул и набора высокой температуры.