История электрической дуги.

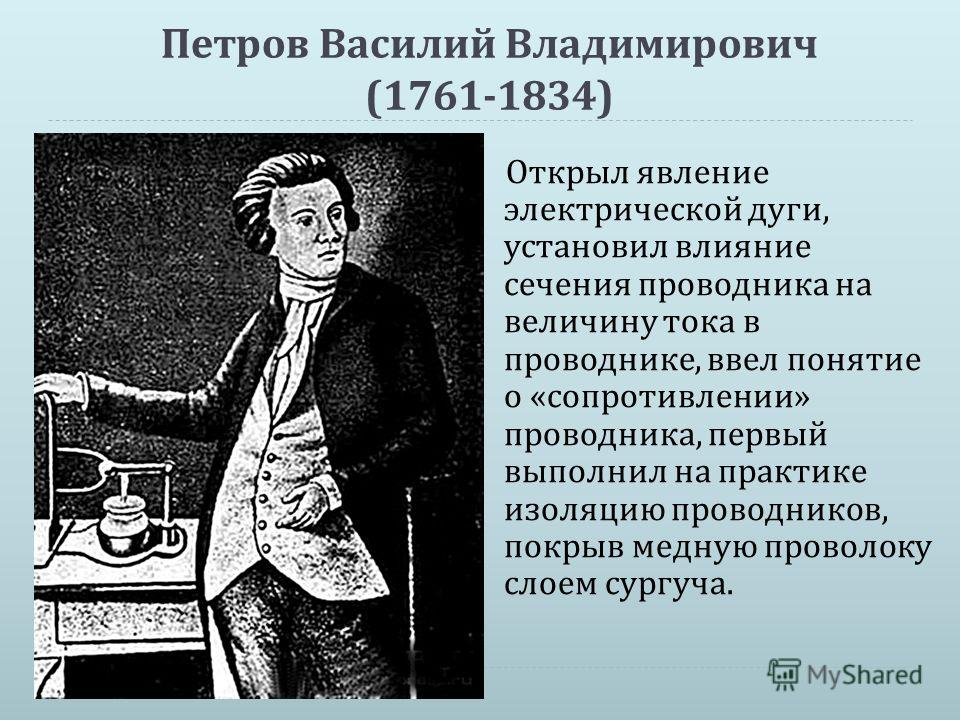

История электрической дуги.ДВЕ ЖИЗНИ АКАДЕМИКА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА

В нынешнем году исполняется 200 лет со дня созданияВ.В. Петровым уникального для своего времени источника электрического тока – «огромной наипаче батареи», первого в мире источника постоянного тока высокого напряжения.

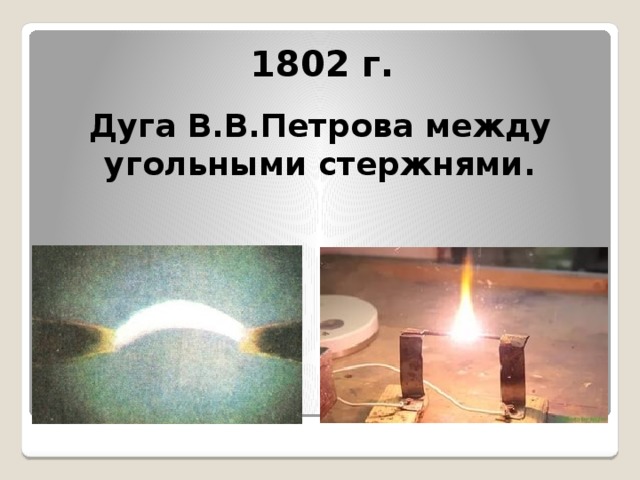

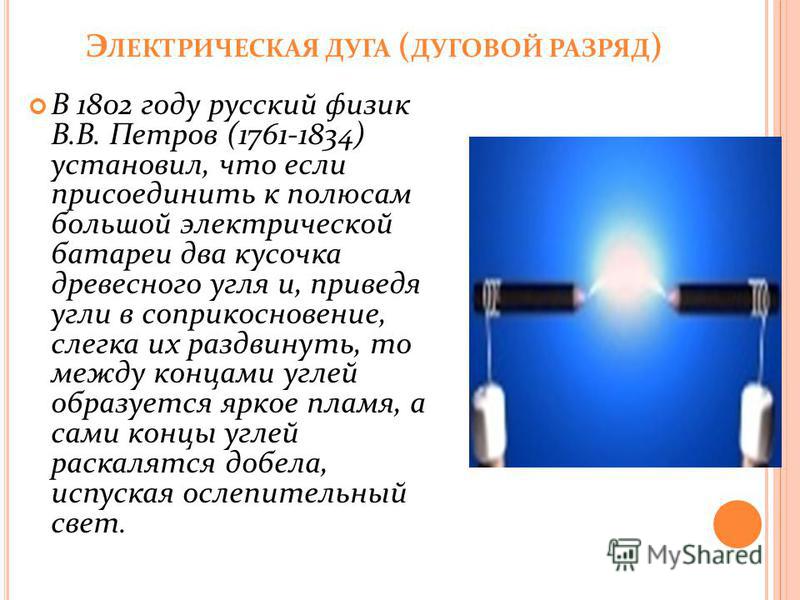

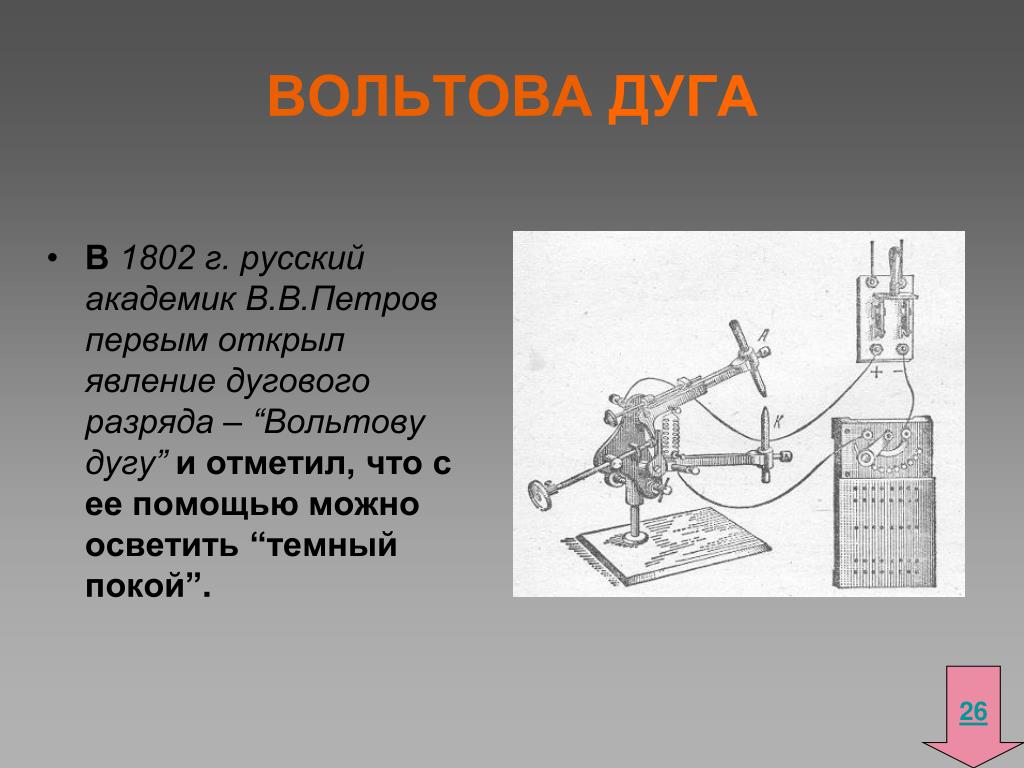

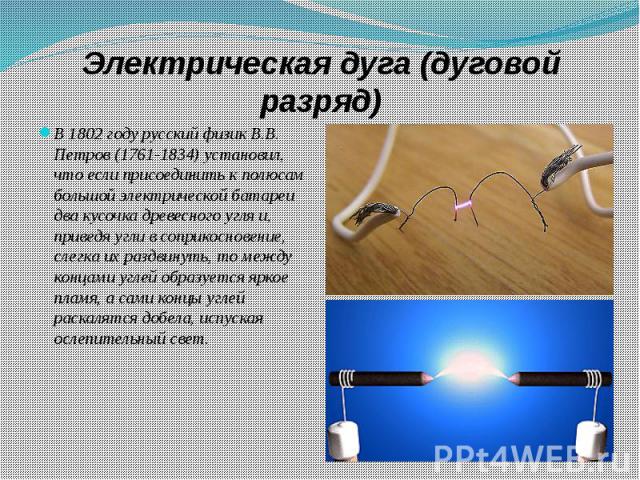

Петрову удалось не только повторить уже известные эксперименты, но и осуществить многие, «о которых дотоле не имел никакого известия». Одним из выдающихся успехов ученого стало открытие в 1802 г. явления электрической дуги и доказательство возможности ее практического применения для целей освещения, плавки, сварки металлов и восстановления их из руд.

В.В. Петров не только талантливый ученый и экспериментатор, но и замечательный педагог: почти 40 лет он был профессором физики в Петербургской Медико-хирургической академии, воспитал немало способных ученых, особое значение придавал пропаганде научных знаний с «целью просвещения русского народа». Под его руководством был создан один из крупнейших в Европе физических кабинетов.

Из Обояни – в

Петербург

Выходец из семьи скромного приходского священника

в Обояни

(ныне город в Курской области)

В.В. Петров,

проявив незаурядные упорство и стремление к овладению

знаниями, успешно закончил Харьковский коллегиум, где с

увлечением изучал физико-химические науки и несколько

иностранных языков.

казенный счет» в Петербургскую учительскую гимназию (позже – Петербургский учительский институт). Еще студентом В.В. Петров склонялся к тому, что подлинные знания и опыт можно получить на практике. Проучившись три года, Петров добровольно уезжает на далекий Алтай преподавать физику и математику в училище при крупнейших в России Колывано-Воскресенских горных заводах. Здесь он впервые сталкивается с конкретными задачами, выдвигаемыми перед физикой и химией разнообразными технологическими производственными процессами, знакомится с известными специалистами горнорудного дела, помогает способной молодежи овладевать знаниями.

Такой подход заметно повысил

авторитет Василия Владимировича как педагога и

ученого-экспериментатора. В 1795 г. после блестящей «пробной»

лекции Петров утверждается в должности профессора физики и

математики Медико-хирургической академии. Работая по 14–16

часов в сутки, он успешно сочетает преподавание в академии с

проведением разнообразных экспериментов в области

электричества. Результаты своих исследований ученый подробно

описал в фундаментальном труде «Известие о

гальвани-вольтовских опытах, которые производил профессор

физики Василий Петров, посредством огромной наипаче батареи,

состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков…». Книга

была издана в Санкт-Петербурге в 1803 г. (рис. 1).

Такой подход заметно повысил

авторитет Василия Владимировича как педагога и

ученого-экспериментатора. В 1795 г. после блестящей «пробной»

лекции Петров утверждается в должности профессора физики и

математики Медико-хирургической академии. Работая по 14–16

часов в сутки, он успешно сочетает преподавание в академии с

проведением разнообразных экспериментов в области

электричества. Результаты своих исследований ученый подробно

описал в фундаментальном труде «Известие о

гальвани-вольтовских опытах, которые производил профессор

физики Василий Петров, посредством огромной наипаче батареи,

состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков…». Книга

была издана в Санкт-Петербурге в 1803 г. (рис. 1).Этот труд стал первым сочинением на русском языке, автор которого подробно проанализировал все известные и вновь открытые электрические явления.

В.В. Петров подчеркивал, что он

подготовил книгу «…наипаче для пользы тех читателей,

которые… живут в отдаленных от обеих столиц местах и которые

не имели случая приобрести нужного понятия о сих предметах».

В.В. Петров подчеркивал, что он

подготовил книгу «…наипаче для пользы тех читателей,

которые… живут в отдаленных от обеих столиц местах и которые

не имели случая приобрести нужного понятия о сих предметах». Создание «огромной

наипаче

батареи»

В первых двух главах труда автор подробно

рассказывает о созданной им батарее. Внимательно ознакомившись

с опытами Вольты и некоторых других европейских физиков, В.В.

Петров пришел к выводу, что новые явления можно обнаружить,

если создать более мощный источник электрического тока. Ученый

решается изготовить невиданный по размерам вольтов столб,

состоящий более чем из 4 тыс. медных и цинковых пластин, что в

100 с лишним раз превосходило существовавшие ранее столбы.

Такого огромного источника не создавал еще никто, и Петрову

пришлось самостоятельно преодолевать немало

трудностей.

Ученый

решается изготовить невиданный по размерам вольтов столб,

состоящий более чем из 4 тыс. медных и цинковых пластин, что в

100 с лишним раз превосходило существовавшие ранее столбы.

Такого огромного источника не создавал еще никто, и Петрову

пришлось самостоятельно преодолевать немало

трудностей.

В апреле 1802 г. «огромная наипаче батарея», как назвал ее ученый, была готова. Она состояла из 4200 медных и цинковых кружков диаметром

35 мм и толщиной около 2,5 мм.

Между каждой парой металлических пластин прокладывались картонные или суконные кружочки, смоченные

раствором нашатыря. Выражаясь современным языком, эта батарея

состояла из 2100 медно-цинковых элементов, соединенных последовательно.

Естественно возникал вопрос: какое напряжение было на зажимах

батареи? Ответа на него не мог дать никто. Ведь в те годы никаких электроизмерительных приборов не существовало, и даже подробное описание батареи, данное в книге Петрова, не позволяло хотя бы приблизительно представить величину напряжения источника.

А это было

чрезвычайно важно знать, так как ученый открыл явление

электрической дуги, в чем и хотелось

убедиться.

А это было

чрезвычайно важно знать, так как ученый открыл явление

электрической дуги, в чем и хотелось

убедиться.Воспроизведение опыта

Петрова

Исследуя творчество В.В. Петрова, автор

настоящей статьи в 1951 г. решил обратиться к испытанному

методу – эксперименту, создав модель батареи, детали которой,

к счастью, были подробно описаны в книге. В

производственно-экспериментальной мастерской Московского

энергетического института была изготовлена 1/20 часть батареи,

состоявшая из 105 медных и цинковых кружков точно таких же

размеров, а в качестве прокладок использовались суконные

кружки, пропитанные раствором нашатыря. Так как элементы

батареи Петрова соединялись последовательно, достаточно было

точно измерить напряжение одной ее части, а затем рассчитать

все параметры.

Электродвижущая сила батареи измерялась одним из наиболее точных методов – компенсационным. В результате многочисленных измерений было установлено, что электродвижущая сила «огромной наипаче» батареи должна была составлять 1650 – 1700 В. Максимальный ток, который могла давать батарея, колебался в пределах 0,1 – 0,15 А. Становилось понятным, как Петрову удалось получить электрическую дугу при сравнительно небольших токах. Решающую роль сыграло невиданное по тем временам высокое напряжение. И чтобы доказать это, в 1952 г.

в лаборатории светотехники имени

в лаборатории светотехники имени В.В. Петрова Московского энергетического института в присутствии нескольких известных ученых-светотехников был проведен еще один эксперимент.

Прежде всего нужно было получить постоянный ток высокого напряжения, близкого к напряжению батареи Петрова. Для этого лучше всего подходили сухие анодные аккумуляторные батареи со сравнительно большим внутренним сопротивлением (что было характерно для гальванических батарей начала XIX века). Соединяя последовательно группу таких батарей, мы получили напряжение 1500 В; такое напряжение, несомненно, имела «огромная» батарея. Роль «балластного» сопротивления в опытах Петрова выполняло внутреннее сопротивление батареи, которое было достаточно большим.

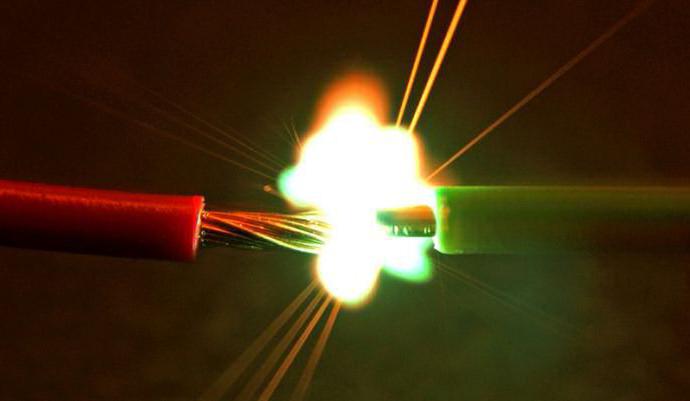

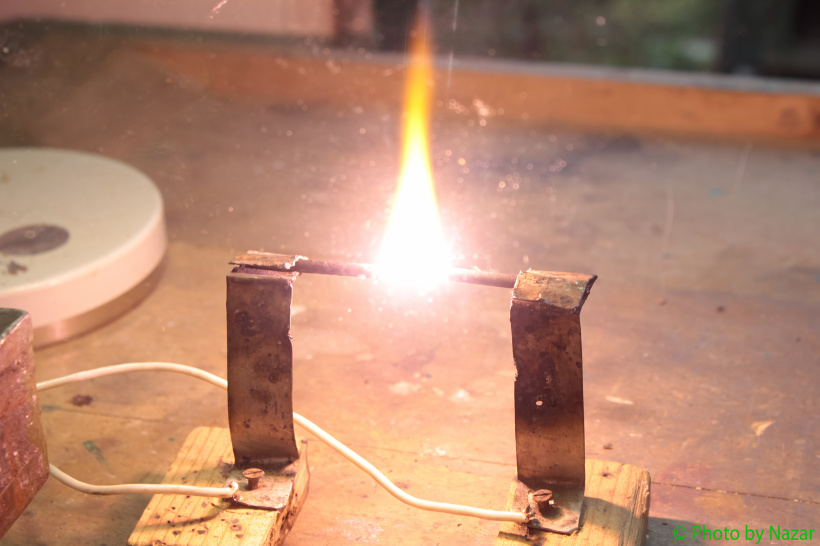

Два угля

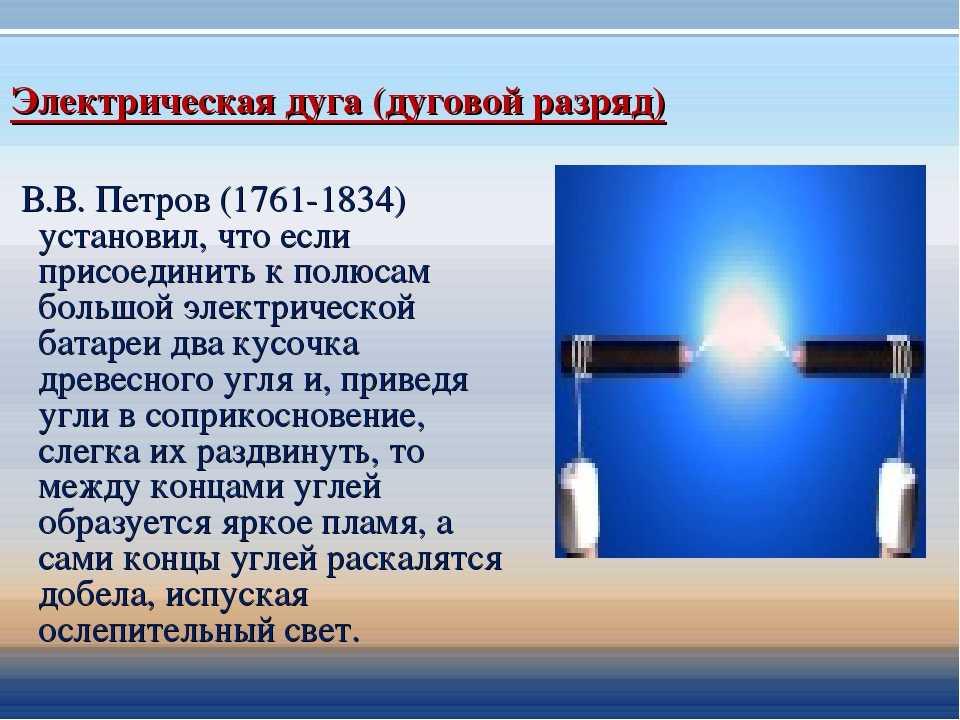

Два угля укреплялись в специальных вертикальных зажимах, позволявших

регулировать расстояние между электродами. В цепь включались вольтметр, амперметр и реостат. Ток регулировался в пределах 0,075–0,15 А. Раздвигая концы углей до расстояния 2–5 мм (как и в опыте Петрова), мы получали устойчивую электрическую дугу, пламя которой ярко освещало «темный покой» прожекторного отдела лаборатории светотехники.

Можно было только удивляться, как Петров, не имея никаких сведений о теории электрической дуги, сумел благодаря тщательно проведенным опытам и наблюдениям не только получить электрическую дугу, но и убедительно доказать ее основные свойства: давать яркий, «подобный солнечному» свет, плавить металлы и восстанавливать их из руд. Этому посвящена отдельная глава его книги.

Отмечая внешние отличительные признаки дуги, Петров характеризует ее как своеобразное «пламя», тогда как раньше, наблюдая некоторые «светоносные» явления, он говорил об искрах, «светоносных шариках», сверкающих «звездочках». Вот как описывал физик новое явление. «Если на стеклянную плитку или скамеечку со стеклянными ножками будут положены два… древесных угля, способных для произведения светоносных явлений (имеются в виду специально обработанные стерженьки из древесного угля, хорошо проводящие ток. – Я.Ш.), и если потом металлическими изолированными направителями, сообщенными с обоими полюсами огромной (выделено Петровым) батареи, приближать оные один к другому на расстояние от одной до трех линий2, то является между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя, от которого оные угли сильнее или медлительнее загораются и от которого темный покой довольно ясно освещен быть может».

Это зрелище было необыкновенным и не описывалось ранее в сочинениях по физике, что и понятно: распространенные за рубежом гальванические батареи, состоявшие даже из 100–200 пар пластин, не могли обеспечить устойчивой дуги. Не случайно известный английский ученый Х. Дэви, которому долгое время необоснованно приписывался приоритет в открытии дуги, впервые наблюдал явление электрической дуги только в 1808 г., когда построил батарею из 2 тыс. пар пластин. Характерно, что сам Дэви никогда не считал себя первооткрывателем электрической дуги. К моменту выхода в свет в 1812 г. сочинения Дэви «Элементы химической философии», в котором описывалось это явление, он уже знал, что значительно раньше дуга была открыта в России. Дело в том, что в 1804 г. Петербургская академия наук объявила международный конкурс на тему «О природе света».

При этом

указывалось на желательность исследования такого явления, как

«гальванический огонь… ослепительный блеск коего в случае

больших вольтовых столбов подобен солнечному свету» (курсив

наш. – Я.Ш.).

При этом

указывалось на желательность исследования такого явления, как

«гальванический огонь… ослепительный блеск коего в случае

больших вольтовых столбов подобен солнечному свету» (курсив

наш. – Я.Ш.).Заслуживает внимания следующий факт. Английский журнал Science progress в 1936 г. (№ 122) в статье «Забытый электротехник», посвященной трудам В.В. Петрова, отмечал, что Дэви, сообщая о своих опытах с дугой, «… не претендовал на оригинальность этих опытов, допуская, что это было сделано иностранным физиком». Работая с высоким напряжением, В.В. Петров подчеркивал необходимость тщательной изоляции всех элементов батареи, проводников и устройств, используемых во время экспериментов.

Любопытно, что в 1807 г. В.В. Петров предложил издать для русских гимназий учебник по физике, названный «Начальные основания физики».

Часть этого

издания составил перевод сочинения известного иностранного

физика, отредактированный Петровым. Но все разделы об

электричестве были написаны автором учебника заново, и,

конечно, Петров описал открытое им явление электрической дуги.

Потому русские гимназисты узнали об этом удивительном явлении

раньше многих европейских физиков, не читавших книг на русском

языке.

Часть этого

издания составил перевод сочинения известного иностранного

физика, отредактированный Петровым. Но все разделы об

электричестве были написаны автором учебника заново, и,

конечно, Петров описал открытое им явление электрической дуги.

Потому русские гимназисты узнали об этом удивительном явлении

раньше многих европейских физиков, не читавших книг на русском

языке.Долгое время точная дата первых публичных опытов Петрова с огромной батареей была неизвестна. Но в 1950 г. автор этих строк обнаружил в Петербургском журнале «Северный вестник» (1804 г., ч. III) статью о работах Петрова в 1802 г., в которой первые опыты датировались 17 мая 1802 г. «… посредством огромной батареи, – писал журнал, – сей неутомимый отечественный наш физик делал в присутствии Медицинской коллегии и многих знаменитых особ первые публичные опыты сего же года мая 17 дня.

.. Более ничего нельзя сказать здесь о

трудах сего почтенного мужа, как только то, что он

беспрестанно возвышает физику своими

открытиями».

.. Более ничего нельзя сказать здесь о

трудах сего почтенного мужа, как только то, что он

беспрестанно возвышает физику своими

открытиями».Исследование газового

разряда в

вакууме

Отдельная глава в книге Петрова посвящена

исследованию «светоносных» явлений в «безвоздушном месте», то

есть в вакууме. Схема его

экспериментальной установки,

сделанная нами на основе подробного описания в книге,

изображена на рис. 3. Из-под стеклянного «колокола»,

установленного на медном круге воздушного насоса, откачивался

воздух, а под колоколом укреплялись различной формы электроды,

соединенные с «огромной» батареей.

В.В. Петров был первым

отечественным ученым, подробно исследовавшим газовый разряд в

разреженном воздухе. На рисунке изображен один из опытов, при

котором ученый наблюдал тлеющий разряд: на медном основании

устанавливался «серебряный дном кверху стакан», а вверху на

подвижном стержне укреплялась «обыкновенная» толстая игла. Передвигая стержень, можно было менять расстояние между

электродами. Когда давление под колоколом уменьшалось до 7–10

мм рт. ст., а расстояние между дном стакана и концом иглы

сокращалось до 2,5 мм, в пространстве между электродами

возникало «светоносное» пламя…, а иголка по всей длине

«делалась раскаленной». Последовательно, шаг за шагом, ученый

исследовал влияние различных факторов на интенсивность

свечения: степень вакуума, форма, материал и полярность

электродов, а также расстояния между ними и «силы» батареи.

Передвигая стержень, можно было менять расстояние между

электродами. Когда давление под колоколом уменьшалось до 7–10

мм рт. ст., а расстояние между дном стакана и концом иглы

сокращалось до 2,5 мм, в пространстве между электродами

возникало «светоносное» пламя…, а иголка по всей длине

«делалась раскаленной». Последовательно, шаг за шагом, ученый

исследовал влияние различных факторов на интенсивность

свечения: степень вакуума, форма, материал и полярность

электродов, а также расстояния между ними и «силы» батареи.

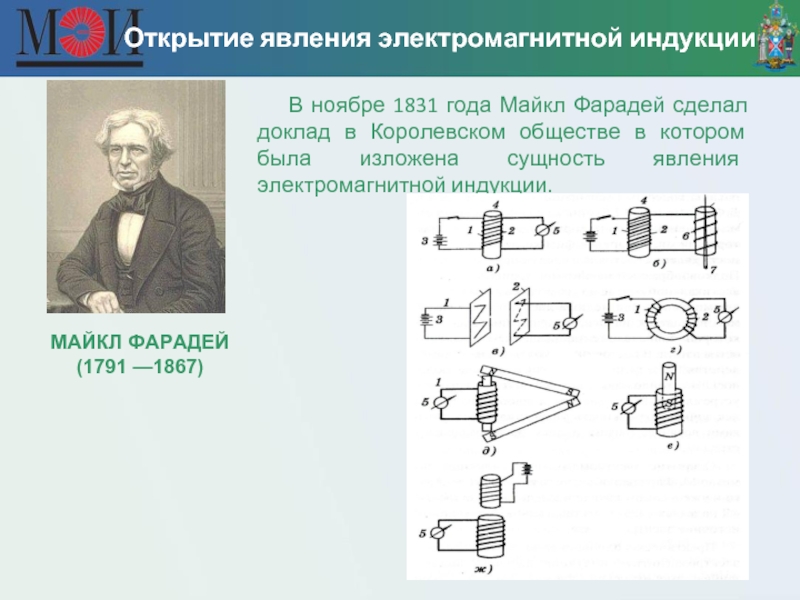

Прошло более 30 лет, прежде чем явления газового разряда

исследовал М. Фарадей, имевший в отличие от Петрова в своем

распоряжении электроизмерительные приборы и более совершенное

оборудование. Целый ряд важнейших закономерностей,

установленных Фарадеем, был ранее четко сформулирован

Петровым.

К сожалению, исследования Петровым газового

разряда оказались (как и многие другие) забытыми.

Как

писал известный ученый в

области газового разряда

профессор Н.А. Капцов, «если бы эти исследования не были

впоследствии забыты, они могли бы дать много руководящих

указаний для физиков, занимавшихся исследованиями газового

разряда в более поздние времена».

Чтобы доказать

возможность получения Петровым разных видов разрядов, мы по

сведениям, представленным в книге, воспроизвели установку

ученого и наблюдали описанные им разряды. При воспроизведении

опытов Петрова с использованием современной аппаратуры удалось

установить также, что он мог наблюдать не только тлеющий

разряд с характерным катодным свечением, но и искровый и

дуговой разряды.

Петров придавал большое значение

исследованиям газового разряда. «Я надеюсь, – писал он в своей

книге, – что просвещенные и беспристрастные физики, по крайней

мере некогда (выделено В.В. Петровым. – Я.Ш.), согласятся

отдать трудам моим ту справедливость, которую важность сих

последних опытов заслуживает».

Не имея возможности

описывать многие оригинальные исследования В.В. Петрова,

отметим еще лишь несколько, на наш взгляд, наиболее важных.

Продолжение следует.

Автор: Шнейберг Ян |

Сайт управляется системой uCoz

Кто зажег «вольтову дугу». На кого упало яблоко

Кто зажег «вольтову дугу»

Раскроем толстый томик «Собрания физико-химических новых опытов и наблюдений», изданный в Петербурге в 1801 году. Автор — Василий Петров[103], «профессор физики при Академиях Санкт-Петербургской медико-хирургической и свободных художеств». Через год Василий Владимирович Петров войдет в историю науки как первый исследователь электрического дугового разряда — дуги Петрова. Пройдет еще время, и дуга, горевшая на рабочем столе Петрова, засверкает «в свече Яблочкова» в 1878 году перед изумленными парижанами. В сорок лет Петров напишет о себе так: «Я природный россиянин, не имевший случая пользоваться изустным учением иностранных профессоров физики и доселе остающийся в совершенной неизвестности между современными нам любителями сей науки»[104].

Автор — Василий Петров[103], «профессор физики при Академиях Санкт-Петербургской медико-хирургической и свободных художеств». Через год Василий Владимирович Петров войдет в историю науки как первый исследователь электрического дугового разряда — дуги Петрова. Пройдет еще время, и дуга, горевшая на рабочем столе Петрова, засверкает «в свече Яблочкова» в 1878 году перед изумленными парижанами. В сорок лет Петров напишет о себе так: «Я природный россиянин, не имевший случая пользоваться изустным учением иностранных профессоров физики и доселе остающийся в совершенной неизвестности между современными нам любителями сей науки»[104].

В. В. Петров родился в семье скромного приходского священника в Обояни, ныне Курская область. Закончил Харьковский коллегиум — известное в то время учебное заведение, где преподавались естественные и гуманитарные науки. Затем, в 1786 году, был принят «на казенный счет» в Санкт-Петербургскую учительскую гимназию, позднее преобразованную в Учительский институт. Через два года, желая приобрести практический опыт в области естественных наук, Петров добровольно отправился преподавать физику в Горном училище на далеких алтайских Колывано-Воскресенских горных заводах, вернувшись в Санкт-Петербург, утверждается в 1795 году в должности профессора физики и математики Медико-хирургической академии, где прослужит почти сорок лет. Работая по многу часов в сутки, он успешно сочетает преподавание в Академии с проведением разнообразных экспериментов в области электричества. Петров построил поистине «огромную наипаче батарею» («вольтов столб»), вряд ли имевшую в то время равную себе по мощности в мире. По современным оценкам батарея Петрова давала напряжение около 1500 В. Мощный источник тока позволил Петрову провести всевозможные исследования и сделать несколько открытий и наблюдений.

Через два года, желая приобрести практический опыт в области естественных наук, Петров добровольно отправился преподавать физику в Горном училище на далеких алтайских Колывано-Воскресенских горных заводах, вернувшись в Санкт-Петербург, утверждается в 1795 году в должности профессора физики и математики Медико-хирургической академии, где прослужит почти сорок лет. Работая по многу часов в сутки, он успешно сочетает преподавание в Академии с проведением разнообразных экспериментов в области электричества. Петров построил поистине «огромную наипаче батарею» («вольтов столб»), вряд ли имевшую в то время равную себе по мощности в мире. По современным оценкам батарея Петрова давала напряжение около 1500 В. Мощный источник тока позволил Петрову провести всевозможные исследования и сделать несколько открытий и наблюдений.

Открытия Гальвани и Вольты побудили русского ученого провести серию самостоятельных оригинальных опытов, описанных им подробно в книге «Известие о гальвани-вольтовских опытах посредством огромной батареи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков и находящейся при Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии». Исследования Петрова были в некотором смысле данью времени. Увлечение «гальванизмом», охватившее всю Европу, вспыхнуло и в Петербурге. Когда в сентябре 1801 года на заседании академии известный естествоиспытатель граф А. А. Мусин-Пушкин[105] продемонстрировал первый в России «вольтов столб», состоявший из трехсот серебряных и цинковых пластинок, президент академии Л. А. Николаи распорядился, чтобы известие об этом было напечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Исследования Петрова были в некотором смысле данью времени. Увлечение «гальванизмом», охватившее всю Европу, вспыхнуло и в Петербурге. Когда в сентябре 1801 года на заседании академии известный естествоиспытатель граф А. А. Мусин-Пушкин[105] продемонстрировал первый в России «вольтов столб», состоявший из трехсот серебряных и цинковых пластинок, президент академии Л. А. Николаи распорядился, чтобы известие об этом было напечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Среди историков науки и техники многие считают, что именно Петрову принадлежит честь открытия «вольтовой дуги». Многие, но не все. Так, известный историк науки В. Л. Ченакал пишет: «Можно с уверенностью сказать, что первым, кто наблюдал явление электрической дуги, был Иосиф Меджер».

Иосиф Яковлевич Меджер, талантливый механик, англичанин по происхождению, переселился в Санкт-Петербург из Елгавы в 1797 году и провел там всю жизнь. С самого начала он руководил работами по созданию оборудования для изучения гальванизма. Им были построены батареи и для Мусина-Пушкина, и для Петрова. В сохранившейся до наших дней в Геттингене рукописи сокращенного варианта «Известий о гальвани-вольтовских опытах», датированной июлем 1802 года, Петров указывает, что использованная им батарея из 4200 кружков была сделана «по заказу на фабрике английского механика, коллежского асессора Иосифа Меджера, столь известного здесь наипаче по гальвани-вольтовским опытам»[106]. Какие опыты ставил И. Меджер? 23 мая 1802 года в «Приложении к Санкт-Петербургским ведомостям» появилась заметка «О гальваниевых опытах», рассказывающая о демонстрациях Меджером действия батареи из восьми тысяч кружков: «…между двумя угольями, соединенными с обоими концами столбцов, является продолжительный огонь, толщиною в палец, которым можно зажечь свечу, бумагу и другие горючие вещества, производится такой свет, что всякие малые предметы весьма ясно видеть можно…»[107]

Им были построены батареи и для Мусина-Пушкина, и для Петрова. В сохранившейся до наших дней в Геттингене рукописи сокращенного варианта «Известий о гальвани-вольтовских опытах», датированной июлем 1802 года, Петров указывает, что использованная им батарея из 4200 кружков была сделана «по заказу на фабрике английского механика, коллежского асессора Иосифа Меджера, столь известного здесь наипаче по гальвани-вольтовским опытам»[106]. Какие опыты ставил И. Меджер? 23 мая 1802 года в «Приложении к Санкт-Петербургским ведомостям» появилась заметка «О гальваниевых опытах», рассказывающая о демонстрациях Меджером действия батареи из восьми тысяч кружков: «…между двумя угольями, соединенными с обоими концами столбцов, является продолжительный огонь, толщиною в палец, которым можно зажечь свечу, бумагу и другие горючие вещества, производится такой свет, что всякие малые предметы весьма ясно видеть можно…»[107]

Нужно ли сейчас задаваться вопросом, в чьих руках — Петрова или Меджера, — месяцем раньше или позже, впервые зажглась электрическая дуга? Как это ни покажется странным, но ни Меджер, ни присутствовавший на его опытах академик Л. Ю. Крафт[108], по всей видимости, не усмотрели в наблюдавшемся явлении физического феномена, достойного тщательного изучения, не оценили дугу как мощное орудие исследования. Иное дело Петров. Именно он ввел дуговой разряд, так сказать, в научный оборот, выполнив обширные исследования как условий его возникновения, так и характера воздействия на различные материалы.

Ю. Крафт[108], по всей видимости, не усмотрели в наблюдавшемся явлении физического феномена, достойного тщательного изучения, не оценили дугу как мощное орудие исследования. Иное дело Петров. Именно он ввел дуговой разряд, так сказать, в научный оборот, выполнив обширные исследования как условий его возникновения, так и характера воздействия на различные материалы.

К сожалению, забвение Петрова в течение многих десятилетий было настолько глубоким, что не сохранилось ни портрета ученого, ни сколько-нибудь достоверных и подробных сведений о его жизни. Упомянутый выше труд Петрова был случайно обнаружен студентом Петербургского университета А. Л. Гершуни, когда он во время летних каникул просиживал дни в публичной библиотеке города Вильно. По возвращении к занятиям Гершуни рассказал о поразившей его находке приват-доценту Н. Г. Егорову, который читал лекции по физике, и своим товарищам. Немедленно были организованы поиски других трудов загадочного профессора Петрова. Так благодаря случайному открытию Гершуни мировой науке стал известен первооткрыватель «вольтовой дуги» и пионер электрического освещения[109].

В «Известиях о гальвани-вольтовских опытах» была впервые в мире, на несколько лет раньше Дэви, описана электрическая дуга, появляющаяся при сближении двух угольков, соединенных с источником тока. Петров прямо указывает: «Если на стеклянную плитку будут положены два древесных угля и если потом металлическими изолированными направителями, сообщенными с полюсами огромной батареи, приближать оные один к другому на расстояние от одной до трех линий (линия — старая русская мера длины, равная приблизительно 2,5 миллиметра. — В. К.), то является между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медленнее загораются, и от которого темный покой довольно ясно освещен быть может». Таким образом, он недвусмысленно выдвигает идею электрического освещения.

Тем не менее научная литература приписывает честь открытия «вольтовой дуги» сэру Гемфри Дэви — поскольку известность в Европе она получила только после того, как он ее описал в «Элементах химической философии» в 1812 году. Гемфри Дэви назвал дугу вольтовой по имени Алессандро Вольты. Он получил ее при помощи большого «вольтова столба», устроенного в 1810 году и состоявшего из 2000 гальванических пар. Этот «вольтов столб» был затем подарен Королевскому институту в Лондоне. В 1812 году Дэви написал: «Эта батарея… дает целый ряд блестящих и поразительных явлений. Когда два куска древесного угля в 1 дюйм длины и 1/6 дюйма в поперечнике были сближены между собою на расстояние 1/30 или 1/40 дюйма (будучи включены в цепь), то получилась яркая искра и угли, больше чем до половины, накалились добела. Когда же затем концы углей начали раздвигать, то между ними происходил постоянный разряд через накаленный воздух на расстоянии, по крайней мере, 4 дюймов в виде необыкновенно блестящей широкой световой дуги конической формы, обращенной выпуклостью кверху. Любое вещество, введенное в дугу, тотчас же накалялось; платина расплавилась в этом пламени так же легко, как воск в пламени обыкновенной свечи; кварц, сапфир, магнезия, известь превратились в жидкость; алмазный порошок, кусочки угля и графита исчезли мгновенно, как бы улетучиваясь в дуге… Когда полюсы батарей были соединены в разреженном воздухе, то расстояние, при котором получались разряды, могло быть увеличено соразмерно степени разрежения; когда последнее достигало только 1/4 дюйма ртутного давления, искры перескакивали на расстояния до 1/2 дюйма, а при удалении полюсов на 6–7 дюймов разряды происходили в виде необычайно красивой пурпуровой струи света».

Гемфри Дэви назвал дугу вольтовой по имени Алессандро Вольты. Он получил ее при помощи большого «вольтова столба», устроенного в 1810 году и состоявшего из 2000 гальванических пар. Этот «вольтов столб» был затем подарен Королевскому институту в Лондоне. В 1812 году Дэви написал: «Эта батарея… дает целый ряд блестящих и поразительных явлений. Когда два куска древесного угля в 1 дюйм длины и 1/6 дюйма в поперечнике были сближены между собою на расстояние 1/30 или 1/40 дюйма (будучи включены в цепь), то получилась яркая искра и угли, больше чем до половины, накалились добела. Когда же затем концы углей начали раздвигать, то между ними происходил постоянный разряд через накаленный воздух на расстоянии, по крайней мере, 4 дюймов в виде необыкновенно блестящей широкой световой дуги конической формы, обращенной выпуклостью кверху. Любое вещество, введенное в дугу, тотчас же накалялось; платина расплавилась в этом пламени так же легко, как воск в пламени обыкновенной свечи; кварц, сапфир, магнезия, известь превратились в жидкость; алмазный порошок, кусочки угля и графита исчезли мгновенно, как бы улетучиваясь в дуге… Когда полюсы батарей были соединены в разреженном воздухе, то расстояние, при котором получались разряды, могло быть увеличено соразмерно степени разрежения; когда последнее достигало только 1/4 дюйма ртутного давления, искры перескакивали на расстояния до 1/2 дюйма, а при удалении полюсов на 6–7 дюймов разряды происходили в виде необычайно красивой пурпуровой струи света».

Когда Дэви сблизил два полюса батареи, была ночь. Ослепительный свет на несколько секунд лишил его зрения. В вводной лекции цикла на тему «Электрохимическая наука» Дэви сопоставляет прошлое и настоящее химии: «Здесь мы увидим, что „вольтов столб“ дал нам ключ к наиболее таинственным и неизведанным закоулкам природы. До этого открытия наши средства были очень ограничены: поле пневматических изысканий было истощено, и для экспериментатора оставалось немногое — только мелочные и кропотливые процессы. Теперь же перед нами безграничное пространство нового в науке, неисследованная страна благородного и плодородного вида, обетованная для науки земля»[110].

В итоге создалась интересная ситуация: название физического явления, на открытие которого претендуют три исследователя, носит имя четвертого, не имеющего к открытию непосредственного отношения. В России истинным открывателем «вольтовой дуги» считают Петрова, труды которого, однако, были забыты вплоть до начала XX века. В учебниках физики электрическая дуга именовалась «вольтовой дугой», что давало повод думать о ее открытии Вольтой. В вышедшей еще при жизни Петрова «Опытной, наблюдательной и умозрительной физике», написанной его коллегой, профессором физиологии и анатомии Медико-хирургической академии Д. Велланским[111], электрическая дуга и «огромная наипаче» батарея Петрова не упоминается, хотя Велланский рассказывает о батарее Шиллерна, о сухих батареях Делюка, Зингера и Замбони, об электрических «светоносных» явлениях, об электризации проводников «стеганием», то есть о многих вещах, о которых писал Петров[112].

В учебниках физики электрическая дуга именовалась «вольтовой дугой», что давало повод думать о ее открытии Вольтой. В вышедшей еще при жизни Петрова «Опытной, наблюдательной и умозрительной физике», написанной его коллегой, профессором физиологии и анатомии Медико-хирургической академии Д. Велланским[111], электрическая дуга и «огромная наипаче» батарея Петрова не упоминается, хотя Велланский рассказывает о батарее Шиллерна, о сухих батареях Делюка, Зингера и Замбони, об электрических «светоносных» явлениях, об электризации проводников «стеганием», то есть о многих вещах, о которых писал Петров[112].

Выходит, об открытии Петрова забыли еще при его жизни. В то же время можно с большой долей вероятности утверждать, что иностранные ученые были достаточно хорошо осведомлены об изучении русскими коллегами явлений, связанных с электрической дугой. Этому способствовала, например, и публикация в 1804 году Академией наук извещения о конкурсе на лучшее исследование проблем природы света, в котором говорилось, что «такие исследования могли бы не без пользы быть распространены на гальванический огонь, ослепительный блеск коего в случае больших „вольтовых столбов“ и обугленных веществ до известной степени подобен солнечному свету», и подробный ответ Академии за подписью В. Л. Крафта в 1803 году на запрос итальянского физика Дж. Альдини о работах в России по гальванизму. Тут, кстати, надо сказать, Дэви никогда не приписывал себе открытия дуги, а всего лишь сообщал о своих наблюдениях…

Л. Крафта в 1803 году на запрос итальянского физика Дж. Альдини о работах в России по гальванизму. Тут, кстати, надо сказать, Дэви никогда не приписывал себе открытия дуги, а всего лишь сообщал о своих наблюдениях…

Четкий ответ на вопрос, почему так случилось, что открытие «вольтовой дуги» приписывается Г. Дэви, дал академик П. Л. Капица: «Мне думается, что объяснение надо искать в тех условиях, в которых наука развивается в стране. Недостаточно ученому сделать открытие, чтобы оно оказало влияние на развитие мировой культуры, — нужно, чтобы в стране существовали определенные условия и существовала нужная связь с научной общественностью за границей… Трагедия изоляции от мировой науки работ Ломоносова, Петрова и других наших ученых-одиночек и состояла в том, что они не могли включиться в коллективную работу ученых за границей…»[113]

Василий Петров сам, вероятно, представлял, что же он на самом деле открыл и каково значение его опытов, но возможности донести свое открытие до научного сообщества у него не было. И вот это самое трагичное во всей истории.

И вот это самое трагичное во всей истории.

| Реферат На тему: «История открытия электрической дуги» По дисциплине: «История отрасли» Выполнил: Арханиди В.Г. Проверил: Ассистент Лось А.В. Содержание

Введение Все началось с того, что в конце прошлого века один из профессоров Военно-медицинской академии, а именно приват-доцент Н. Г. Егоров, стал читать лекции по физике также и в Петербургском университете. Среди его студентов был и А. Л. Гершун, впоследствии профессор, очень увлекавшийся лекциями Егорова. С наступлением летних каникул все разъехались кто куда. А Гершун решил провести лето, работая в публичной библиотеке города Вильно и изучая литературу по физике. Он просмотрел уже не одну сотню книг, когда наткнулся на небольшой томик под названием “Известие о гальвани-вольтовских опытах, которые производил профессор физики Василий Петров посредством огромной наипаче баттереи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков, находящейся при Санкт-Петербургской медико-хирургической академии”, отпечатанный “в Санкт-Петербурге, в типографии Государственной медицинской коллегии 1803 года”. Времени у Гершуна было немного, хотел он было отставить фолиант малый в сторону, да подумал, что автор книги — некий Петров, видимо, предшественник их нынешнего профессора Егорова, поскольку Петров, так же как и Егоров, работал в Медико-хирургической, а ныне Военно-медицинской академии, как видно из названия. Только это случайное обстоятельство и заставило Гершуна внимательно прочитать книгу. И чем дальше вчитывался студент, тем сильнее увлекался — перед ним раскрывался мир ученого, абсолютно неизвестного. И мир этот содержал сенсационность — неведомый Петров открыл электрическую дугу, сделал ряд других крупных открытий в электротехнике и вообще был первым в мире человеком, посмотревшим на электричество с позиций технических — с точки зрения пользы, которую электричество могло бы принести людям. Вызывало восхищение уже название книги. “Известие о гальвани-вольтовских опытах…” в противовес широко распространенному термину “гальванический” — ведь не всем, далеко не всем было видно тогда тождество “гальванического” и “вольтаического” электричеств. Нужно было обладать большой научной смелостью, чтобы всего через три года после открытий Вольта уверенно отождествить электричество Вольта и электричество Гальвани и отдать должную честь Вольта. А дальше шли совсем удивительные вещи. “Если,— писал неизвестный Петров,— на стеклянную плитку или на скамеечку со стеклянными ножками будут положены два или три древесных угля, способные для произведения светоносных явлений посредством гальвани-вольтовской жидкости, и если потом металлическими изолированными направителями (directors), сообщенными с обоими полюсами огромной батареи, приближать оные один к другому на расстояние от одного до трех линий, то является между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медлительнее загораются и от которого темный покой довольно ясно освещен быть может”. Гершун внимательно посмотрел на обложку книги. Год издания 1803, опыты проведены в 1802 году. Нет никакого сомнения, что “весьма яркий белого цвета свет”, появляющийся между углями,— это электрическая дуга, причем открытая на несколько лет раньше Дэви. И что очень важно, этот неведомый профессор прямо указывает: с помощью открытого им света “темный покой довольно ярко освещен быть может”, то есть впервые недвусмысленно выдвигает идею электрического освещения Основная часть: открытие электрической дуги Василий Петров родился 19 июля 1761 года в городе Обояни Курской губернии. Грамоте он обучался у местного дьячка. Позже родные отвезли Василия Петрова в Харьков в духовную школу «повышенного» типа, носившую название «коллегиум». Но юноша имел горячее стремление серьезно изучить физику и математику. Он бросил Харьковский коллегиум, переехал в Петербург и стал студентом учительской семинарии. В 1788 году, не окончив курса, Василий Владимирович уехал в Сибирь, в город Барнаул, на должность учителя физики и математики в Колыванско-Воскресенском горном училище. Никогда еще до тех пор в Барнауле никто так живо и увлекательно не преподавал точные науки. Слух о замечательном педагоге дошел до столицы, и в 1793 году Петрова пригласили преподавать физику в Петербургскую медико-хирургическую академию. Петрову обещали, что к его услугам будет физический кабинет, где он сможет вести задуманные им обширные электрические опыты. На деле ему пришлось несколько Пет переоснащать свою лабораторию и доводить ее до европейского уровня. Не прекращая ни на один день преподавательской и педагогической деятельности в академии, Петров изобрел и построил оригинальные электростатические машины, с помощью которых изучал электрические явления в среде различных газов и в вакууме, доказал возможность электризации металлов трением (1801), исследовал люминесценцию различных животных организмов и минералов. С помощью электрической батареи, построенной им по публикациям французского физика Вольта, он впервые открыл существование зависимости силы тока в проводнике от площади его поперечного сечения и осуществил параллельное соединение приемников электрического тока, изучал химическое действие тока и электропроводности различных тел и самых различных веществ. Когда Петров Соединял концы построенной им батареи, то всякий раз между ними проскакивала сильная искра, напоминавшая разряд молнии. «А нельзя ли искру батареи обратить в долгий свет для общей пользы?» — неоднократно спрашивал себя ученый. …Холодно. На термометре — минус пять. О неблагоустройстве физического кабинета и отсутствии здесь отопления ученый послал начальству несколько рапортов, но которую зиму все оставалось без изменений. Немного отогревшись в учительской, Василий Владимирович снова направился в свой холодный кабинет, намереваясь продолжить опыты по изучению проводимости льда. По дороге он вспомнил, что в шкафу кабинета уже несколько дней хранятся древесные угли, которые по его просьбе отжег ему из палок истопник академии: профессор давно хотел исследовать электрическую проводимость угля. И вот, боясь, чтобы уголь не отсырел, Василий Владимирович решил не откладывать дальше опыт и произвести его тотчас же. На стеклянную пластину профессор положил угольный стержень и к его концам присоединил длинные куски изолированного провода. Случайно дернув провод, ученый нечаянно надломил уголек. Аккуратно уложил обломки угольной палочки, прижав концы друг к другу, стал присоединять провода к батарее. Едва только успел присоединить второй конец, как его глазам представилась невиданная картина. В месте перелома немного разошедшиеся от сотрясения половинки угля быстро раскалились, потом вспыхнули ярким белым светом, от которого стало ослепительно светло во всех уголках кабинета. Несколько секунд Василий Владимирович стоял, словно в забытьи, с разведенными в стороны руками и щурился от внезапно возникшего яркого, невиданного света, подобного солнцу. Он пришел в себя только после того, как раздался треск лопающейся стеклянной пластины и прекрасное белое пламя исчезло. В лицо приятно дохнуло теплом. Жар шел от стекла, сильно нагретого электрическим пламенем, вспыхнувшим между углями. В пламени этого света легко раскалились, а потом и вовсе сгорели железная проволочка, гвоздь и даже тонкая медная пластинка. Из этого Василий Владимирович заключил, что «жар электрического пламени очень силен»… Это произошло 23 ноября 1802 года… Позднее профессор Петров провел не одну серию опытов с электрической дугой, благодаря которым обосновал возможность и по сути дела изобрел способы сварки металлов с помощью электрической дуги. плавления металлов с помощью угольных электродов, восстановления металлов из окислов. Администрация академии, узнав об этом открытии, предложила профессору произвести опыт воспламенения электрическим пламенем пороха в пушке. И он блестяще удался. Через некоторое время электрический запал пороха и взрывчатки стал широко применяться в Российской армии. Открытие профессора Петрова подняло авторитет физики, как науки в академии. Благодаря ему Василий Владимирович сумел добиться средств на переоборудование физического кабинета и пополнение его новыми приборами. — О подобном чуде мы еще и не слыхивали! — говорили искренне изумленные работами Петрова его коллеги. После серии экспериментов, уточнивших первоначальные результаты, ученый стал готовить научную книгу под названием «Известие о гальвани-вольтовских опытах, которые производил профессор физики Василий Петров». Это первая русская книга, в которой академик описал открытое им «свечоносное явление» — электрическую дугу между двумя углями, дающую «весьма яркий белого цвета свет или пламя», от которого «темный покой довольно ясно освещен быть может», вышла она в Петербурге в 1803 году. К сожалению, научный труд был написан и издан только на русском языке и не стал широко известен на Западе. Возможно, поэтому официально честь открытия электрической дуги мировой наукой признается за английским ученым Дэви, который «открыл» это явление десять лет спустя. А какова же судьба открытий русского ученого? Как и всякие опередившие свою эпоху изобретения, они были на время забыты. Электрическая дуга Петрова для нужд освещения чуть было не получила путевку в жизнь через сорок лет после его смерти в виде «свечи» русского изобретателя Яблочкова, которую вскоре сменили электрические лампы накаливания. Однако идеи нашего земляка воплотились, правда, лишь в XX веке. Это в первую очередь войсковые прожекторы с дуговыми угольными светильниками и, конечно, всем хорошо известные газосветные трубчатые светильники дневного света и пестрая гамма газосветных трубок, используемых в рекламных панелях. Способ электросварки металлов спустя 55 лет после смерти Петрова был повторно изобретен русским инженером Славяновым и органично вошел в технику сегодняшнего дня. Список литературы:

Интернет:

Каталог: referats -> r15 жүктеу/скачать 72.24 Kb. Достарыңызбен бөлісу: |

Вольтова дуга Василия Петрова

Вольтова дуга Василия Петрова

Он зделал важнейшее открытие, но оно. ..

..

было названо именем другого человека.

Профессор военной академии

Василий Петров по основному роду занятий был преподавателем. Сначала он работал учителем физики и математики в горном училище Барнаула. Оттуда в 1791 г. 30-летнего преподавателя перевели в Петербург, в инженерное училище Измайловского полка, и, наконец, он стал профессором Медико-хирургической академии, основанной Павлом I для подготовки военных врачей.

В академии Петров преподавал 40 лет, там он оборудовал первоклассный для того времени физический кабинет — к концу его деятельности в нем числился 631 прибор. Кроме того, он много лет читал лекции по физике и математике в Академии художеств и во 2-м кадетском корпусе. А по натуре Петров был прирожденным экспериментатором. Исследования процессов сгорания различных веществ он описал в своем первом научном труде «Собрание физико-химических новых опытов и наблюдений».

За него в 1802 г. Петрова избрали членом- корреспондентом Петербургской академии наук. Затем, узнав об открытиях итальянца Алессандро Вольта, ученый увлекся опытами с гальваническими элементами.

Затем, узнав об открытиях итальянца Алессандро Вольта, ученый увлекся опытами с гальваническими элементами.

Васи́лий Влади́мирович Петро́в (1761-1834)

Русский физик-экспериментатор, электротехник-самоучка, академик Петербургской академии наук.

Вольтов столб

В 1799 г. Алессандро Вольта обнаружил, что электрический ток появляется не только в процессе трения или в атмосфере, но и при химическом взаимодействии некоторых веществ. Год спустя ученый соорудил вольтов столб из двух десятков пар медных и цинковых кружков, разделенных суконками, смоченными соленой водой. Опыты показали, что в проволоке, соединяющей концы столба, появляется довольно сильный электрический ток. Так была создана первая в мире электрическая батарея. Опыты с ней Вольта демонстрировал в Лондоне и в Париже, о них заговорила вся Европа. Собственную электрическую батарею изготовил в Петербурге и Василий Петров.

Собственную электрическую батарею изготовил в Петербурге и Василий Петров.

Вольтов столб

Белое пламя

Батарея Петрова оказалась огромной, из нескольких тысяч медных и цинковых кружков. Изобретатель пробовал заряжать от нее лейденские банки, придумывал другие эксперименты, а один из них привел к удивительному эффекту.

К выводам батареи исследователь присоединил кусочки древесного угля, поднес один близко к другому, и вдруг между ними

вспыхнула яркая дуга белого пламени. Пораженный Петров записал в тот день, что от такого света «темный покой достаточно ярко освещен быть может».

Так в 1803 г. петербургский ученый открыл явление электрической дуги. Именно оно впоследствии привело к изобретению дуговой электрической лампочки и электросварки.

Забытое открытие

Об электрических опытах Петров рассказал в новом труде, вышедшем в Петербурге в 1803 г. Но на другие языки книга так и не была переведена, европейские ученые о ней не знали. А несколько лет спустя дугу наблюдал английский физик Гемфри Дэви, которого и стали считать автором открытия. Правда, англичане назвали дугу «вольтовой», сочтя первоосновой опыта вольтов столб. О Петрове никто и не вспомнил.

Но в России в 1809 г. он был избран академиком. Кстати, Вольта тоже пострадал от несправедливости. Ведь он создал первый в мире химический электрический элемент, однако все они теперь называются гальваническими — в честь итальянского ученого Луиджи Гальвани.

«Известие о гальвани-вольтовских опытах» В. В. Иванов (Санкт — Петербург 1803 г.)

«…если бы эти исследования не были впоследствии забыты, они могли бы дать много руководящих указаний для физиков, занимавшихся исследованиями газового разряда в более поздние времена».

Капцов Николай Александрович

Профессор, ученый в области газового разряда

Использование дуги

Почти через полторы сотни лет открытая Петровым электрическая дуга стала с успехом применятся в дуговых источниках света, в плавильных печах для нагрева металлов, в электросварке и в электрометаллургии.

Электрическая дуговая сварка

Ксеноновая дуговая лампа

Дуговая сталеплавильная печь

Память

После смерти учёного Конференция Академии, памятуя его многолетнюю преподавательскую деятельность и учёные заслуги, выразила желание почтить его память установкой надгробного памятника. Но это решение было забыто.Только в 1892 году, при обустройстве здания центральной электростанции Императорской военно-медицинской академии, в ознаменование того, что в этом доме Василий Владимирович впервые в мире зажёг электрический свет, в машинном зале установили особую мраморную доску с соответственной надписью. Собирались вылепить из гипса бюст Петрова, но… оказалось, что нигде не сохранилось портрета академика.

В 1934 г., в день столетия со дня смерти В. В. Петрова, Президиум ЦИК СССР для увековечения его памяти присвоил имя Василия Владимировича Петрова Светотехнической лаборатории Московского ордена Ленина энергетического института им. В. М. Молотова, установил в этом институте ежегодную премию им. В. В. Петрова за лучший студенческий дипломный проект на электротехническую тему. Важнейшее из сочинений В. В. Петрова «Известие о гальвани-вольтовских опытах» было в 1936 г. переиздано с соблюдением орфографии и стиля издания 1803 г. Советская общественность ко дню столетней годовщины со дня смерти В. В. Петрова посвятила его памяти многочисленные научные издания.

Центральная площадь города Обояни, родины В. В. Петрова, носит его имя.

Источники текста:

1. Малов В. Русские ученые и изобретатели / В. Малов – М.: Махаон, 2016. – 128 с.

2. Виктор Пестриков [spanners.ru/files/pvm/12.pdf От электрической дуги Петрова — к радиопередаче речи] // «IT news» : еженедельник. — 2008. — № 10/107. — С. 26—31.

— 2008. — № 10/107. — С. 26—31.

3. Петров, Василий Владимирович // Википедия. [2017—2017]. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=84495224 (дата обращения: 20.04.2017).

4. Дуговая лампа // Википедия. [2015—2015]. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=74347039 (дата обращения: 20.04.2017).

5. Электрическая дуговая сварка // Википедия. [2017—2017]. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=84312270 (дата обращения: 20.04.2017).

6. Дуговая сталеплавильная печь // Википедия. [2016—2016]. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=82060998 (дата обращения: 20.04.2017).

7. Электрическая дуга // Википедия. [2016—2016]. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=81946485 (дата обращения: 20.04.2017).

8. Шнейберг Я. История электрической дуги. / /Профессия изобретатель. URL: http://innovatory.narod.ru/sheiberg2.html

Ссылки на изображения:

Батарея Петрова

Портрет В. В. Петрова

Электрическая дуга

Вольтов столб

Электрическая дуговая сварка

Ксеноновая дуговая лампа

Дуговая сталеплавильная печь

Портрет Капцов Николай Александрович

Памятная табличка

© 2014 All Rights Reserves

Facebook | land@scape. eu

eu

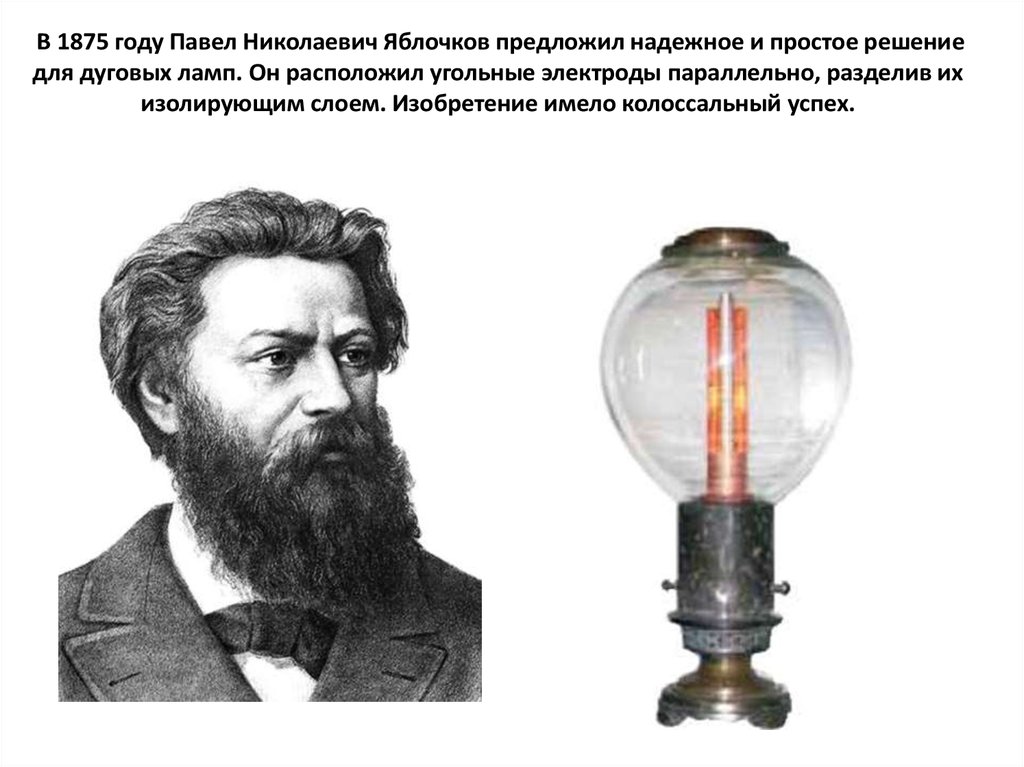

Русский свет инженера Яблочкова

История изобретения электрической лампочки

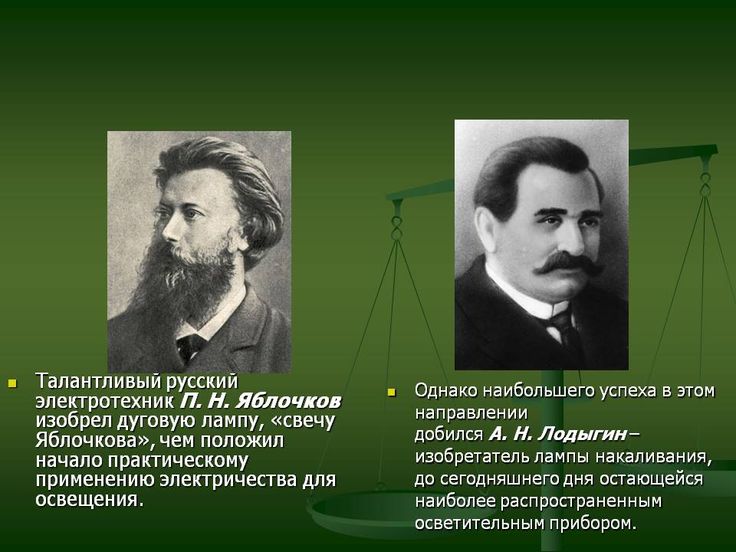

Весь XIX век физики познавали электромагнитные силы и давали теоретическое объяснение наблюдаемым явлениям. Под конец века паровых машин инженеры стали думать и предлагать решения, как заставить электромагнитные силы работать на благо человека.

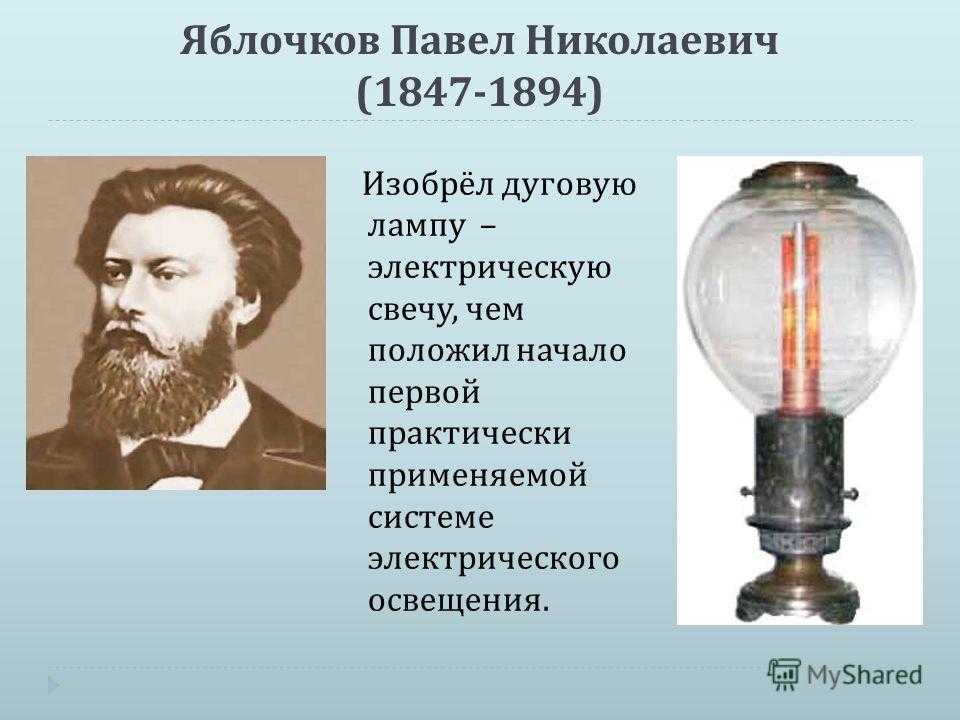

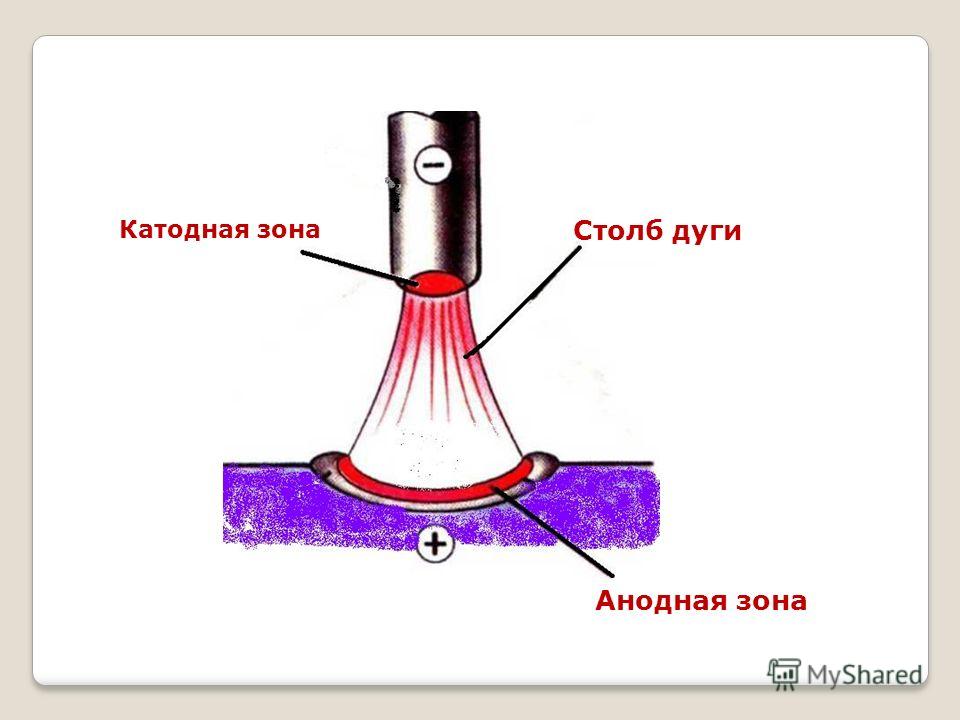

Заставить электричество освещать города и жилища — это была одна из задач, которую пытались решить инженеры-физики. В 1802 году русский физик Василий Петров открыл электрическую дугу и предложил применять её для освещения. В 1806 английский физик Гемфри Дэви представил британскому королевскому обществу свою лампу с электрической дугой. Через два года он предоставил подробное описание дугового электрического разряда между двумя угольными стержнями, который использовался в его лампе. Стоит отметить, что источником света была не электрическая дуга, а раскалённые концы угольных стержней.

Для образования дуги концы угольных стержней, которые использовались в качестве электродов дуговой лампы, нужно было привести в соприкосновение и затем раздвинуть. При сгорании углей дуга удлинялась, свет её становился неровным, мигающим, было слышно своеобразное шипение. В тот момент, когда расстояние между электродами превышало определённую величину, дуга разрывалась. Расстояние между угольными электродами увеличивалось из-за того, что стержни сгорали, причём положительный электрод примерно в два раза быстрее отрицательного. Для восстановления дуги приходилось снова начинать всю процедуру: сблизить электроды до соприкосновения и затем раздвинуть.

При сгорании углей дуга удлинялась, свет её становился неровным, мигающим, было слышно своеобразное шипение. В тот момент, когда расстояние между электродами превышало определённую величину, дуга разрывалась. Расстояние между угольными электродами увеличивалось из-за того, что стержни сгорали, причём положительный электрод примерно в два раза быстрее отрицательного. Для восстановления дуги приходилось снова начинать всю процедуру: сблизить электроды до соприкосновения и затем раздвинуть.

Французский физик Жан Бернар Фуко в 1844 году заменил в дуговой лампе электроды из древесного угля на электроды из ретортного угля, что увеличило продолжительность работы лампы. Кроме этого, Жан Фуко оснастил лампу механизмом ручного регулирования длины дуги, что немного упрощало процесс ухода за лампой.

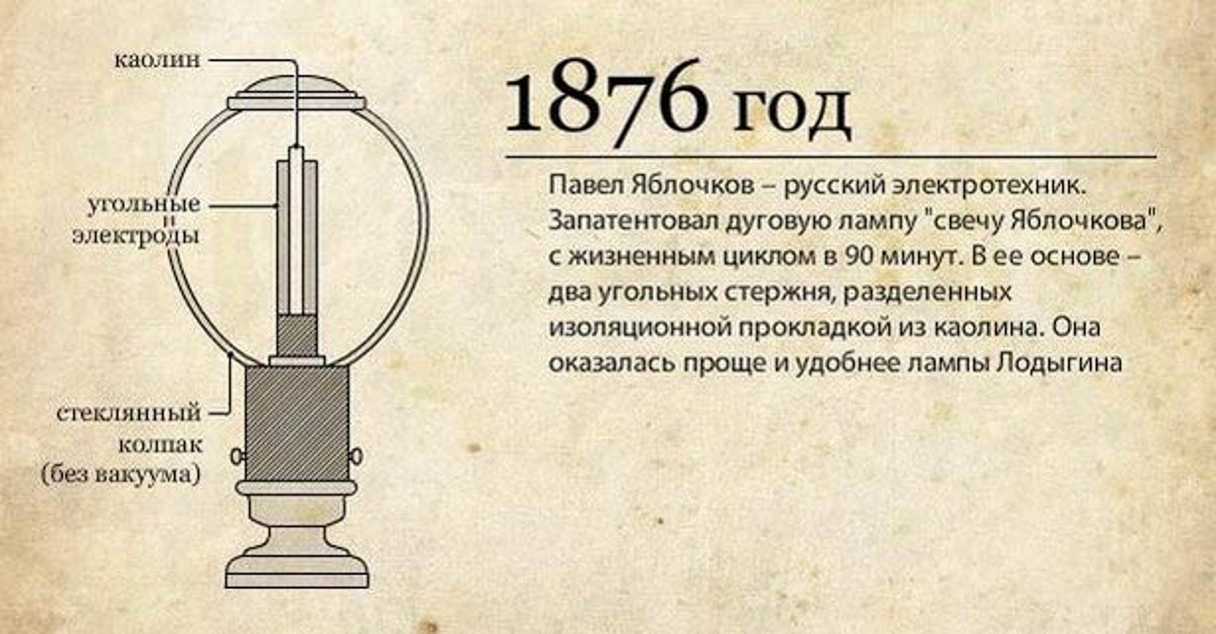

Потом многие инженеры пытались улучшить систему Фуко, но все решения не позволяли пустить их лампы в массовое производство. В 1875 году русский инженер-электротехник Павел Яблочков нашёл простое решение: он расположил два угольных электрода не лицом друг к другу, а параллельно: поставив электроды вертикально и разместив между ними плавкий изолятор — каолин, белую глину.

У Яблочкова в Москве была своя мастерская физических приборов, но она не приносила прибыль, и он перебрался, вместе с идеей, названной позже «свеча Яблочкова», в Париж. В столице Франции он устроился в мастерскую Бреге, доработал свою идею и в 1876 году получил на неё патент. Свеча помещалась в стеклянный шар, а для её зажигания стержни сверху соединялись тонкой угольной нитью. Когда в лампу пускали ток, нить раскалялась, быстро сгорала и между стержнями вспыхивала дуга. Одна электрическая свеча светила два часа.

Свою лампу Яблочков презентовал 15 апреля 1876 года в Лондоне на выставке физических приборов. Его свеча вызвала фурор, европейские газеты пестрели заголовками: «Изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова — новая эра в технике!», «Свет приходит к нам с Севера — из России», «Россия — родина электричества». 21 апреля 1876 года Павел Яблочков был избран в действительные члены французского физического общества.

Уже в феврале следующего года на улицах Парижа зажглись свечи Яблочкова. Электрическим светом вместо газовых ламп, в первую очередь, были освещены самые фешенебельные магазины французской столицы, а затем гирлянда из матовых шаров со свечами Яблочкова (на которых была гравировка «русский свет») осветила площадь перед театром Оперы. 15 июня 1877 года свечи Яблочкова начали использоваться для освещения промышленных зон: в Лондоне они давали свет в Вест-Индских доках.

Электрическим светом вместо газовых ламп, в первую очередь, были освещены самые фешенебельные магазины французской столицы, а затем гирлянда из матовых шаров со свечами Яблочкова (на которых была гравировка «русский свет») осветила площадь перед театром Оперы. 15 июня 1877 года свечи Яблочкова начали использоваться для освещения промышленных зон: в Лондоне они давали свет в Вест-Индских доках.

Особенность дуговых ламп — очень горячие и очень яркие — не позволяла их зажигать внутри помещений. Зато для уличного освещения они были в самый раз, особенно после того, как французский инженер Кларио изобрёл систему автоматической замены сгоревших свечей. Именно такие модернизированные свечи Яблочкова стали использоваться для освещения Лувра.

«Из Парижа, — писал в то время Павел Яблочков, — электрическое освещение распространилось по всему миру, дойдя до дворца шаха Персидского и до дворца короля Камбоджи».

8 тысяч свечей Яблочкова в день выпускал завод Бреге. Лампы стали пользоваться ещё большим успехом у публики после того, как Павел Яблочков с помощью специальных добавок в каолин добился более мягкого и приятного глазу излучаемого света.

Для обеспечения равномерного выгорания угольных электродов лампы Яблочкова питались от переменного тока. Павел Яблочков разработал собственный генератор переменного тока, трансформатор переменного тока и запатентовал систему распределения токов с использованием конденсаторов.

После успеха Яблочкова и его ламп на выставке в Париже в 1878 году интерес к электрификации уличного освещения проявили и в России. Павел Яблочков ненадолго возвращается на Родину. В Санкт-Петербурге учреждается акционерная компания «Товарищество электрического освещения и изготовления электрических машин и аппаратов П. Н. Яблочков-изобретатель и Ко», которая начинает создавать осветительные сети в России. Первые свечи Яблочкова в России зажглись 11 октября 1878 года в Кронштадтских казармах. Вслед за ними электрическим светом был освещён Большой театр в Санкт-Петербурге.

В этом же 1878 году свечи Яблочкова перебрались через океан. Уже в декабре магазины Филадельфии, площади Рио-де-Жанейро и Мехико освещались свечами Яблочкова.

«Ничто не распространялось так быстро, как свечи Яблочкова, » — отмечали в журналисты в газетах того времени.

В 1879 году Москва, Киев, Нижний Новгород, Одесса, Харьков, Николаев, Брянск, Архангельск стали освещаться с помощью свечей Яблочкова.

14 апреля 1879 года Павел Яблочков был награждён именной медалью Императорского Русского технического общества. Кроме свечей Яблочкова «Товарищество Яблочков-изобретатель и Ко» выпускало лампы накаливания другого русского изобретателя Александра Лодыгина, которая могла работать сто часов. Лодыгин запатентовал свою лампочку в 1874 году, однако его «Товарищество…» не достигло коммерческого успеха и распалось раньше, чем засияли свечи Яблочкова.

В 1879 году в США Томас Эдисон запатентовал усовершенствование ламп Лодыгина, добавил к ним цоколь и патрон и начал эру массовых ламп накаливания. В 1881 году на Парижской выставке свечи Яблочкова были признаны Международным жюри вне конкурса лучшим способом освещения. Сам Павел Яблочков был награждён Орденом Почётного Легиона. Но, это был уже его закат. Время триумфа свечей Яблочкова прошло. Их место занимали более долговечные и простые в эксплуатации лампы накаливания.

Но, это был уже его закат. Время триумфа свечей Яблочкова прошло. Их место занимали более долговечные и простые в эксплуатации лампы накаливания.

Русский свет, свеча Яблочкова дала старт массовой электрификации городов по всему миру. И эта заслуга Павла Яблочкова перед всем человечеством — неоспорима.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

Петров Василий Владимирович | Мир сварки

Содержание

- Биография

- Литература

Петров Василий Владимирович

(1761–1834)

Биография

Василий Владимирович Петров родился 8 (19) июля 1761 года в городе Обояни, Курской губернии, в семье священника. Начальное образование получил дома и в церковно-приходской школе. Затем обучался в Харьковском коллегиуме, по окончании которого в 1785 году поступил в Петербургскую учительскую гимназию. После трехлетнего пребывания в гимназии В.В. Петров по собственному желанию получает назначение учителем физики и математики в город Барнаул в Колыванско-Воскресенское горное училище, где проработал около трех лет. В 1791 году возвращается в столицу, определяется в кадетское училище при Измайловском полку учителем математики и работает в нем до упразднения училища в 1797 году. Одновременно с 1793 года по определению Государственной медицинской коллегии, В.В. Петров назначается преподавателем математики в Медико-хирургическое училище, а в 1795 году после преобразования училища в Медико-хирургическую академию получает в ней, по прочтении пробной лекции, место экстраординарного профессора физики и математики. С этого времени начинается обширная научная и педагогическая деятельность В.В. Петрова, которая продолжалась в Медицинской академии в течение 40 лет. В 1800 году он становится ординарным профессором, а в 1809 году избирается академиком.

В 1791 году возвращается в столицу, определяется в кадетское училище при Измайловском полку учителем математики и работает в нем до упразднения училища в 1797 году. Одновременно с 1793 года по определению Государственной медицинской коллегии, В.В. Петров назначается преподавателем математики в Медико-хирургическое училище, а в 1795 году после преобразования училища в Медико-хирургическую академию получает в ней, по прочтении пробной лекции, место экстраординарного профессора физики и математики. С этого времени начинается обширная научная и педагогическая деятельность В.В. Петрова, которая продолжалась в Медицинской академии в течение 40 лет. В 1800 году он становится ординарным профессором, а в 1809 году избирается академиком.

В 1803 году В.В. Петров избирается членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук, в 1807 году – адъюнктом Академии, в 1809 году – экстраординарным академиком и, наконец, в 1815 году – ординарным академиком. Умер В.В. Петров в 1834 году.

В своей научной и педагогической деятельности В. В. Петров выступает продолжателем традиции великого русского ученого М.В. Ломоносова. Он создает лучший не только в России, но и в Европе физический кабинет и производит ценнейшие открытия во многих областях науки.

В. Петров выступает продолжателем традиции великого русского ученого М.В. Ломоносова. Он создает лучший не только в России, но и в Европе физический кабинет и производит ценнейшие открытия во многих областях науки.

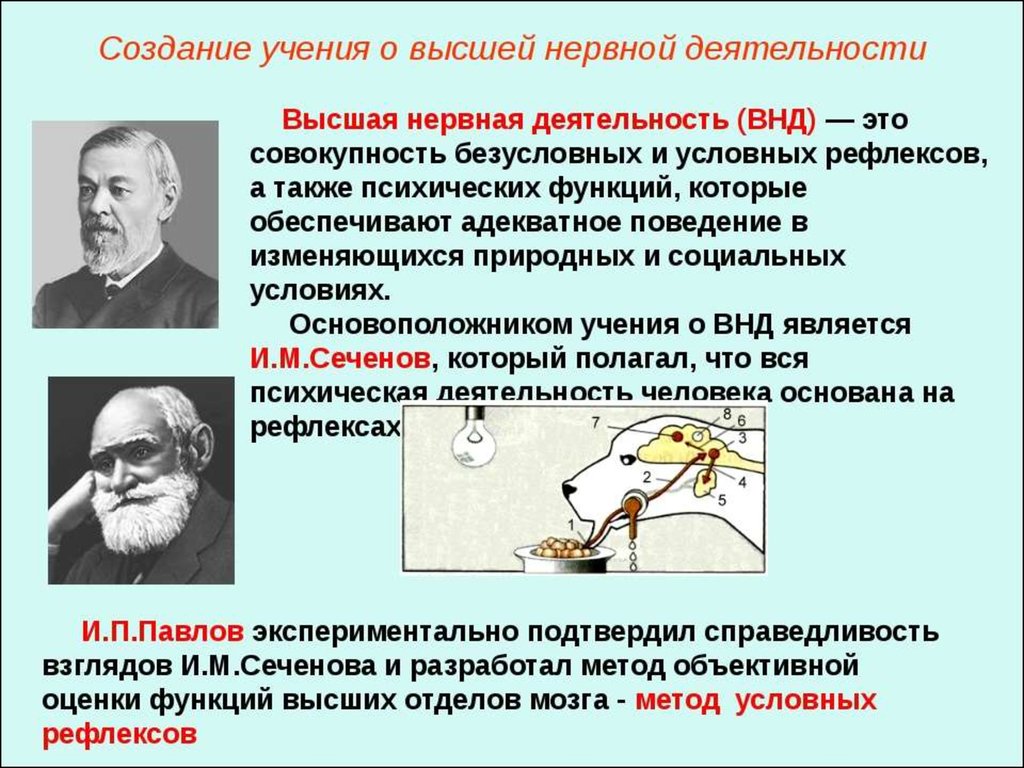

Замечательны его опыты над электризацией металлов и исследования о происхождении электрических явлений в пустоте и различных газах, о природе свечения тел, в частности, люминесценции. Он первый произвел опыты по разложению воды и других веществ. Открытие В.В. Петровым явления электролиза позволяет считать его предшественником Деви и Фарадея в области электрохимии.

Его наблюдения над проводимостью металлических проводников, о которой он писал: «по елику я заметил, что при всех прочих одинаковых обстоятельствах, происходит великое различие в следствиях опытов тогда, когда гальвани-вольтовская жидкость протекает по металлическим проводникам большего или меньшего состава (masse)», — предвосхищают открытый спустя 30 лет закон Ома.

Титульный лист книги В.В.Петрова «Известие о гальвани-вольтовских опытах»

В. В. Петров первый построил самую большую для того времени электрическую батарею, открыл и описал явление электрической дуги за несколько лет до английского физика Г. Дэви. Свои замечательные опыты с открытой им электрической дугой В.В. Петров опубликовал в 1803 году в книге «Известие о гальвани-вольтовских опытах, которые производил профессор Физики Василий Петров, посредством огромной наипаче батареи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков, и находящейся при Санкт-Петербургской Медико-Хирургической Академии».

В. Петров первый построил самую большую для того времени электрическую батарею, открыл и описал явление электрической дуги за несколько лет до английского физика Г. Дэви. Свои замечательные опыты с открытой им электрической дугой В.В. Петров опубликовал в 1803 году в книге «Известие о гальвани-вольтовских опытах, которые производил профессор Физики Василий Петров, посредством огромной наипаче батареи, состоявшей иногда из 4200 медных и цинковых кружков, и находящейся при Санкт-Петербургской Медико-Хирургической Академии».

Эта книга, как писал В.В. Петров в предисловии, содержит «собрание достопримечательнейших гальвани-вольтовских опытов, из коих некоторые важные были следствием собственных моих изысканий». В ней, в статье VII, сообщается об открытии нового физического явления, которое автор получил и наблюдал между углями, положенными на стеклянную плитку и соединенными с полюсами огромной батареи, в виде пламени, «от которого темный покой довольно ясно освещен быть может».

Сделанное в 1802 году в Петербурге В. В. Петровым открытие электрической дуги является тем вкладом русской науки в мировую культуру, которому человечество в первую очередь обязано одним из своих выдающихся достижений – электрическим освещением.

В. Петровым открытие электрической дуги является тем вкладом русской науки в мировую культуру, которому человечество в первую очередь обязано одним из своих выдающихся достижений – электрическим освещением.

Производя опыты с электродами из различных металлов, В.В. Петров получает то же яркое пламя, «от которого сии металлы иногда мгновенно расплавляются, сгорают также с пламенем какого-нибудь цвета и превращаются в оксид», а «когда тонкая железная проволока… сообщенная с одним полюсом огромной батареи, будет употреблена для опыта… и поднесена к углю…, то которого… конец проволоки, почти во мгновение ока, краснеет, скоро расплавляется и начинает гореть с пламенем и разбрызгиванием весьма многих искр по различным направлениям».

В этом сообщении академика В.В. Петрова о впервые произведенном расплавлении металлов электрической дугой содержится не только первое указание на возможность такого расплавления, но и описывается в точности явление дуги, которое мы наблюдаем при сварке металлов. Свои замечательные работы В.В. Петров писал по-русски – «… наипаче для пользы тех читателей, которые живут в отдаленных от обоих столиц местах, и которые не имели случаю приобрести нужного понятия о сих предметах». Будь этот труд, по отзыву позднейших ученых, написан на латинском или на ином иностранном языке, он один дал бы автору почетное место в ряду европейских ученых того времени. Но В.В. Петров был истинным патриотом и верным сыном своего народа, он предпочел «почетному месту» среди иностранных ученых самоотверженную борьбу за науку, за просвещение русского народа.

Свои замечательные работы В.В. Петров писал по-русски – «… наипаче для пользы тех читателей, которые живут в отдаленных от обоих столиц местах, и которые не имели случаю приобрести нужного понятия о сих предметах». Будь этот труд, по отзыву позднейших ученых, написан на латинском или на ином иностранном языке, он один дал бы автору почетное место в ряду европейских ученых того времени. Но В.В. Петров был истинным патриотом и верным сыном своего народа, он предпочел «почетному месту» среди иностранных ученых самоотверженную борьбу за науку, за просвещение русского народа.

Попытки зарубежных историков физики приписать открытие электрической дуги английскому ученому Г. Деви ошибочны и исторически неверны. Свои исследования электрической дуги Деви опубликовал в Лондоне в 1812 году в книге «Элементы философии химии» (Elements ot Chemical Philosophy), т.е. почти на 10 лет позже опубликованных в России работ В.В. Петрова.

Утверждения, что иностранные ученые не знали об открытии В. В. Петрова, так как его труд был написан на русском языке, – также неверны, потому что еще за 8 лет до публикации работ Деви, в 1804 году, Петербургская Академия Наук объявила конкурс на задачу о природе света на русском и немецком языках. В своем объявлении о конкурсе Академия сообщает об открытии электрической дуги, как о физическом явлении, уже известном Академии. Таким образом, все рассуждения о том, знали ли зарубежные ученые об открытии электрической дуги в России и был ли установлен русский приоритет на это открытие, являются беспочвенными. Европейские ученые были извещены в 1803 – 1804 гг. не только о русском приоритете в открытии электрической дуги, но и об исследованиях, проводимых в Русской Академии Наук.

В. Петрова, так как его труд был написан на русском языке, – также неверны, потому что еще за 8 лет до публикации работ Деви, в 1804 году, Петербургская Академия Наук объявила конкурс на задачу о природе света на русском и немецком языках. В своем объявлении о конкурсе Академия сообщает об открытии электрической дуги, как о физическом явлении, уже известном Академии. Таким образом, все рассуждения о том, знали ли зарубежные ученые об открытии электрической дуги в России и был ли установлен русский приоритет на это открытие, являются беспочвенными. Европейские ученые были извещены в 1803 – 1804 гг. не только о русском приоритете в открытии электрической дуги, но и об исследованиях, проводимых в Русской Академии Наук.

Своим открытием электрической дуги В.В. Петров положил начало развитию новых отраслей технических знаний, получивших практическое применение в электрическом освещении, электрической наплавке и сварке металлов.

Одним из первых, применивших дугу В.В. Петрова для электрического освещения, был русский академик Б. С. Якоби. Им в 1849 году были освещены Невский проспект и прилегающие к нему улицы дуговой лампой, установленной на башне Адмиралтейства и питавшейся от батареи, состоявшей из 185 пар цинковых и угольных пластин.

С. Якоби. Им в 1849 году были освещены Невский проспект и прилегающие к нему улицы дуговой лампой, установленной на башне Адмиралтейства и питавшейся от батареи, состоявшей из 185 пар цинковых и угольных пластин.

Широко на практике осуществил открытие В.В. Петрова в конце 70-х годов другой выдающийся русский ученый – электротехник и изобретатель П.Н. Яблочков, озаривший все столицы Европы электрическим светом посредством изобретенной им дуговой лампы, знаменитой свечи Яблочкова, получившей за границей названия – «русский свет», «русское солнце», «северный свет». «Свет приходит к нам с севера», — писали французы об электрическом освещении П.Н. Яблочкова.

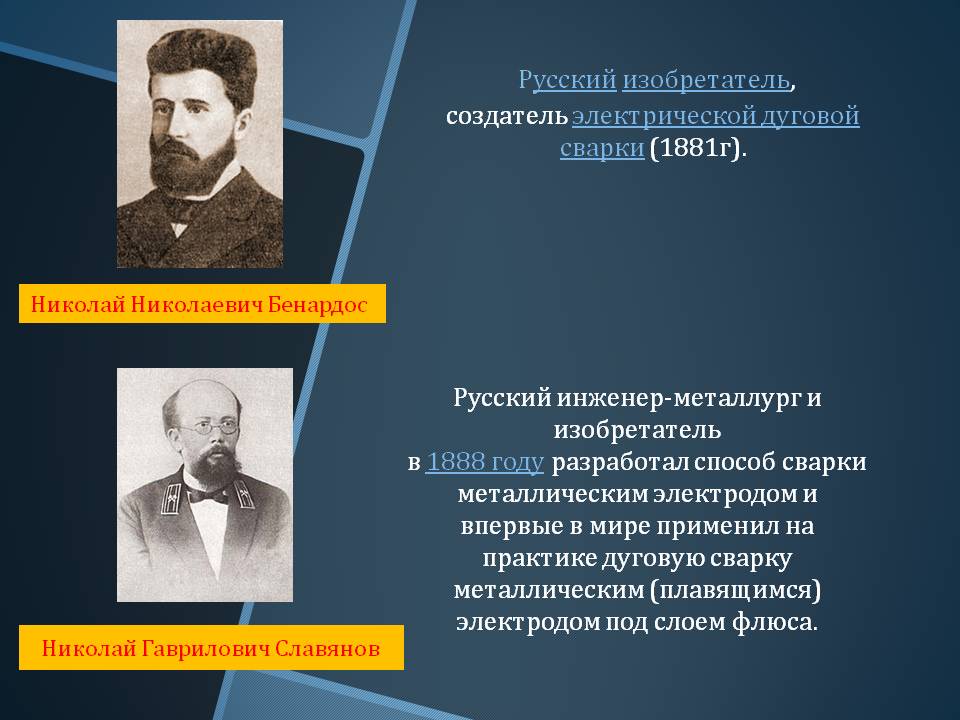

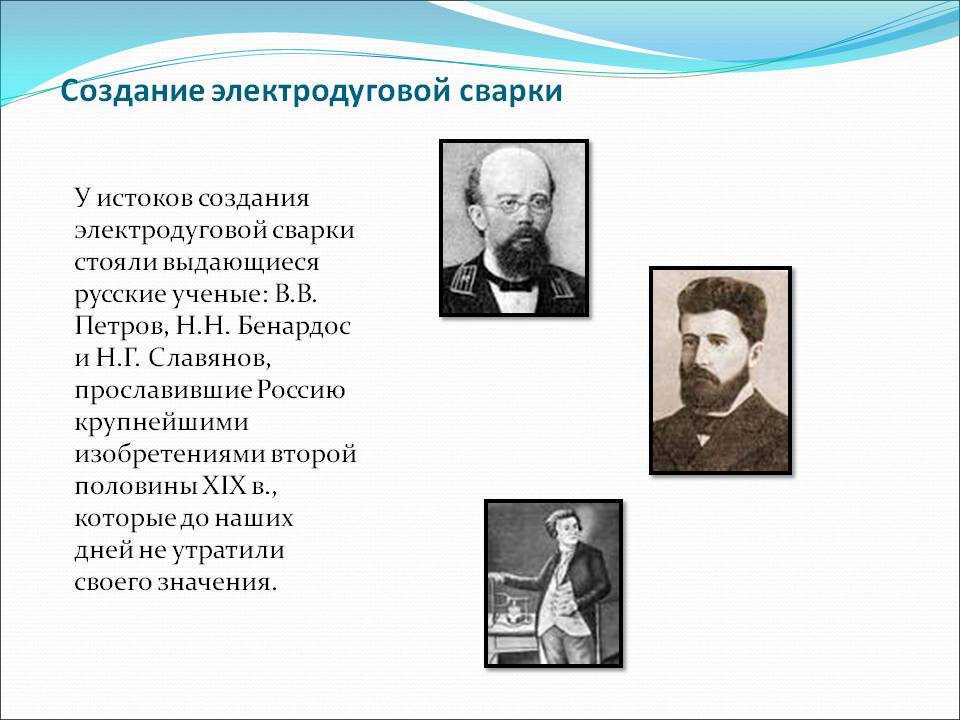

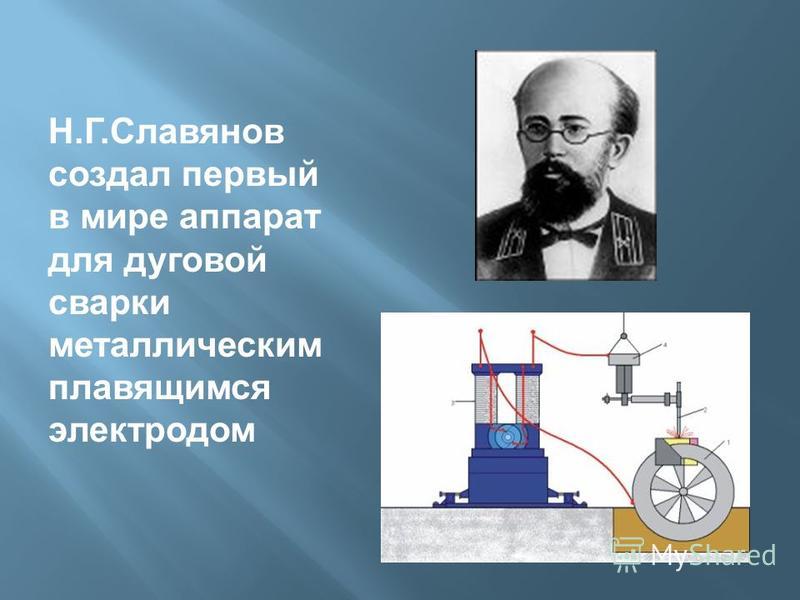

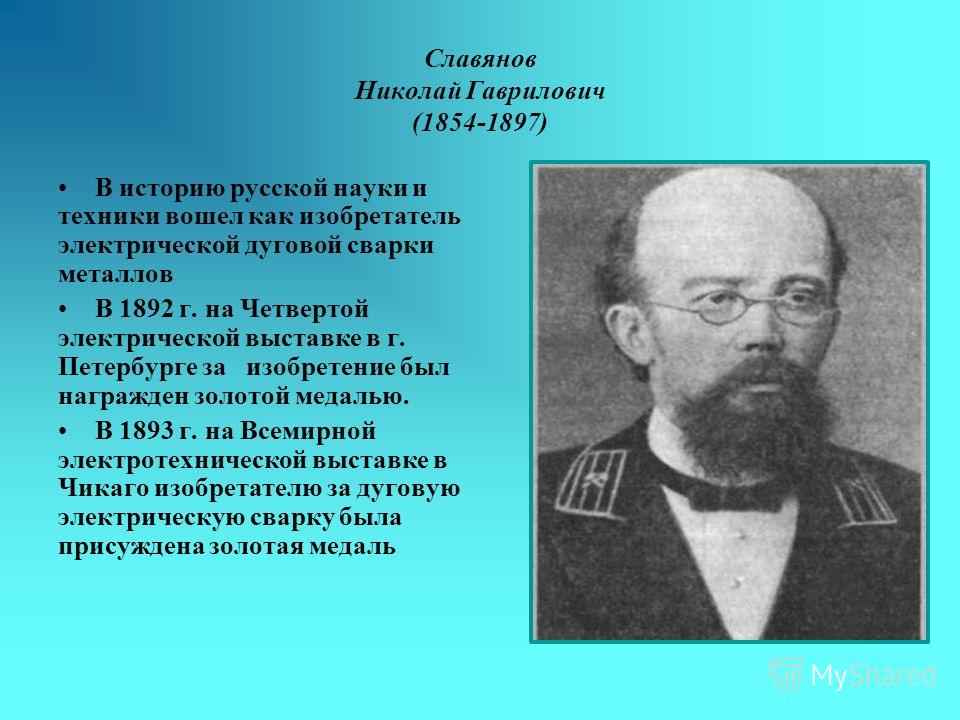

В области электрической дуговой сварки дуга В.В. Петрова получила практическое применение благодаря трудам выдающихся инженеров-изобретателей Николая Николаевича Бенардоса и Николая Гавриловича Славянова.

Литература

- Русское изобретение – электрическая дуговая сварка / В.П. Никитин. М.: АН СССР. 1952. 135 с.

- Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров; редкол.: А.А. Гусев и др. – Изд. 4-е. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 1600 с.

Этот месяц в истории физики

Телармониум в действии.

К 1900 году улицы Лондона были полностью освещены электричеством. Однако в лампах не использовались лампы накаливания, хотя к тому времени их изобрел Томас Эдисон. Эти лампочки были очень новыми, все еще довольно неэффективными и слишком тусклыми, чтобы освещать темные улицы и переулки Лондона, хотя они оказались идеальными для внутреннего освещения. Поэтому в лондонских уличных фонарях использовались угольные дуговые лампы, генерирующие свет за счет непрерывной электрической искры.

Этот эффект был известен с начала 1800-х годов, когда ученые начали строить первые большие батареи и заметили, что электрический ток перескакивает через разрыв в цепи от одного электрода к другому, производя при этом яркий свет. Британскому химику Хамфри Дэви приписывают изобретение дуговой лампы. В 1809 году он соединил два провода с батареей и использовал угольные полоски в качестве электродов. Это создавало достаточно интенсивный свет для освещения, и дуговая лампа Дэви стала популярным компонентом его публичных лекций.

Британскому химику Хамфри Дэви приписывают изобретение дуговой лампы. В 1809 году он соединил два провода с батареей и использовал угольные полоски в качестве электродов. Это создавало достаточно интенсивный свет для освещения, и дуговая лампа Дэви стала популярным компонентом его публичных лекций.

Дуговые лампы не сразу подходили для уличного освещения. Им требовались большие батареи или генераторы, а батареи быстро разряжались из-за используемых больших токов. Таким образом, дуговые лампы были дорогими в эксплуатации, а свет колебался слишком сильно, чтобы их можно было использовать на практике. Интенсивный жар дуги также разъедал электроды, пока зазор не стал слишком большим, чтобы через него могла проскочить искра. Генераторы стали широко доступны в 1840-х годах, а русский изобретатель Пол Яблочков в 1870 году разработал версию, в которой для увеличения срока службы использовались два параллельных углеродных стержня. Дуговое освещение дебютировало в Париже в июне 1878 года как часть выставки и вскоре попало также в Лондон и США.

Такие системы требовали ежедневного обслуживания небольшой армией техников, а дуговые лампы не подходили для использования внутри помещений, но единственной оставшейся проблемой был постоянный гудящий шум — побочный продукт генерируемых искр. Английский физик по имени Уильям Дадделл решил найти решение и в итоге изобрел первый полностью электрический прибор.

Родившийся в 1872 году, Дадделл получил частное образование в Англии и Франции, но его знания об электричестве пришли не из формального обучения, а из естественного любопытства к тому, как все устроено. Подростком он поступил в ученики в магазин электроники, а затем преподавал в Институте Сити и Гильдий в Лондоне, где получил большую часть своего образования. У него также были способности к изобретательству, он построил осциллограф, способный фотографировать и наблюдать за волнами с колебательной частотой; термогальванометр для измерения очень малых токов; и магнитный эталон, чтобы лучше калибровать баллистические гальванометры той эпохи. Модифицированные версии его термогальванометра используются до сих пор.

Модифицированные версии его термогальванометра используются до сих пор.

В 1899 году Дадделл решил решить проблему гудения лондонских уличных фонарей. Несколькими годами ранее немецкий ученый по имени доктор Симон заметил, что электрическая дуга может «петь», если модулировать напряжение, подаваемое на ее источник питания. Неясно, знал ли Дадделл о работе Саймона, но он провел множество собственных экспериментов. Он также обнаружил, что изменение напряжения питания ламп позволяет ему управлять звуковыми частотами через резонансную цепь. Это не устранило проблему гудения, которую он намеревался решить, но дало Дадделлу идею. Прикрепив импровизированную клавиатуру, он смог воспроизводить музыкальные ноты. Это привело к его изобретению «поющей дуги», которую он впервые продемонстрировал группе инженеров-электриков в 189 г.9. Nature сообщил об изобретении в 1900 году.

Это был не первый подобный электрический инструмент. Еще в 1761 году парижский изобретатель Ж. Б. Делаборд построил электронный клавесин. Был также музыкальный телеграф 1876 года и электромеханическое пианино 1867 года. Доступность таких компонентов, как соленоиды и двигатели, привела к появлению множества версий электромеханических инструментов. Однако «поющая дуга» была первым электронным инструментом, который можно было услышать без усилителя. А те, кто был свидетелем демонстрации Дадделлом своего изобретения, заметили еще один своеобразный эффект: соседние дуговые лампы, использующие тот же источник питания, также воспроизводили «музыку», генерируемую поющей дугой.

Делаборд построил электронный клавесин. Был также музыкальный телеграф 1876 года и электромеханическое пианино 1867 года. Доступность таких компонентов, как соленоиды и двигатели, привела к появлению множества версий электромеханических инструментов. Однако «поющая дуга» была первым электронным инструментом, который можно было услышать без усилителя. А те, кто был свидетелем демонстрации Дадделлом своего изобретения, заметили еще один своеобразный эффект: соседние дуговые лампы, использующие тот же источник питания, также воспроизводили «музыку», генерируемую поющей дугой.

Но, несмотря на то, что он путешествовал по стране, демонстрируя свое изобретение, «поющая дуга» Дадделла была не более чем забавной инженерной новинкой. Он так и не развил его и не запатентовал свое изобретение, что очень жаль, потому что несколько ученых размышляли о возможности воспроизведения музыки через лондонскую сеть освещения на основе этого необычного эффекта. Позже изобретатели поняли, что устройство можно использовать в качестве радиопередатчика, просто прикрепив к нему антенну.

Другим крупным электрическим инструментом, появившимся примерно в то же время, был Телармониум. Он был запатентован в 1897 году и построен в 1906 году Таддеусом Кэхиллом. Телармониум полагался на массив из 145 больших вращающихся генераторов (динамо-машин) для создания переменных токов на разных звуковых частотах, а затем использовал акустические рожки и телефонные трубки для преобразования этих сигналов в звук. Ему даже удалось построить сеть проводов, чтобы люди в Нью-Йорке могли подписаться на его передачи Телармонии. Инструмент был слишком громоздким, чтобы его можно было широко использовать — он весил 200 тонн и имел длину 60 футов, легко заполнял комнату, а его сборка стоила 200 000 долларов — но, несмотря на то, что прототип был утерян, он признан предшественником таких инструментов. как электронные органы, синтезаторы и подобные технологии, обычно используемые сегодня.

Дадделл продолжал служить президентом Института инженеров-электриков и был избран в Королевское общество в 1907 году. В более поздние годы он занимался секретными исследованиями для правительства США. Увы, Дадделл умер молодым, в возрасте 45 лет. Английский Институт физики назвал в его честь свою медаль Дадделла, присуждаемую ученым, внесшим вклад в развитие физических знаний. А электрические инструменты произвели революцию в музыкальной индустрии. Сегодня современные создатели музыки обращаются к прошлому, создавая музыку с помощью «поющих катушек Теслы» и подобных технологий. Дадделл бы одобрил.

В более поздние годы он занимался секретными исследованиями для правительства США. Увы, Дадделл умер молодым, в возрасте 45 лет. Английский Институт физики назвал в его честь свою медаль Дадделла, присуждаемую ученым, внесшим вклад в развитие физических знаний. А электрические инструменты произвели революцию в музыкальной индустрии. Сегодня современные создатели музыки обращаются к прошлому, создавая музыку с помощью «поющих катушек Теслы» и подобных технологий. Дадделл бы одобрил.

История физики

Этот месяц в истории физики

Новости APS Архивы

Инициатива по историческим местам

Места и подробности исторических событий физики

Сэр Хамфри Дэви | Изобретения, биографии и факты

Сэр Хамфри Дэви

См. все СМИ

- Дата рождения:

- 17 декабря 1778 г. Пензанс Англия

- Умер:

- 29 мая 1829 г. (50 лет) Женева Швейцария

- Учредитель:

- Зоологическое общество Лондона

- Награды и награды:

- Медаль Копли (1805 г.

)

)

- Изобретения:

- Лампа Дэви

Просмотреть весь связанный контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Сэр Хамфри Дэви , полностью Сэр Хамфри Дэви, баронет , (родился 17 декабря 1778, Пензанс, Корнуолл, Англия — умер 29 мая 1829, Женева, Швейцария), английский химик, открывший несколько химических элементов ( включая натрий и калий) и соединений, изобрел шахтерскую лампу безопасности и стал одним из величайших представителей научного метода.

Молодость