Что такое опасный дефект? — Студопедия

Поделись

Грубо — это несплошность металла такого критического размера, превышение которого ведёт к разрушению шва.

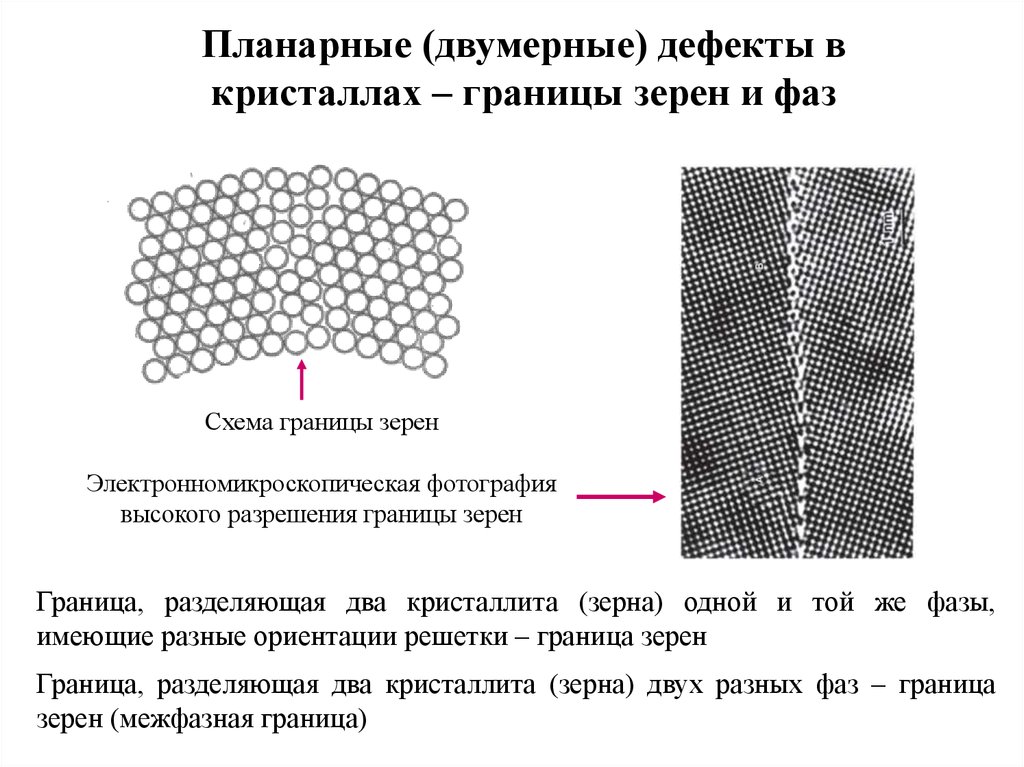

Принято считать, что опасность дефекта повышается в ряду: «объёмный – объёмно-плоскостной – плоскостной».

Количественная характеристика степени опасности дефекта — геометрический коэффициент концентрации напряжений – (ККН)геом

отношение двух размеров дефекта, — максимального Lmах к минимальному Lmin; его можно принять за относительный градиент дефекта, или – коэффициент его формы:

Гф = Lmах / Lmin ………………………… (1)

В методическом обеспечении УЗК-прибора «Сканер-Скаруч» [1], коэффициент формы дефекта определён несколько иначе;

под «объемными, плоскостными, объемно-плоскостными»

коэффициента формы:

Q = 0. 5 * b / h, …………………….…… (2)

5 * b / h, …………………….…… (2)

где: h — диаметр закругления вдоль вертикальной составляющей сечения шва (толщины). Если h → ∞, дефект считают плоскостным.

b — диаметр закругления перпендикулярно вертикальной составляющей сечения шва.

Диапазоны значений коэффициента формы и соответствующие этим значениям дефекты (реальные и искусственные), тип дефекта и обозначение типа дефекта на распечатке даны в Таблице.

Таблица

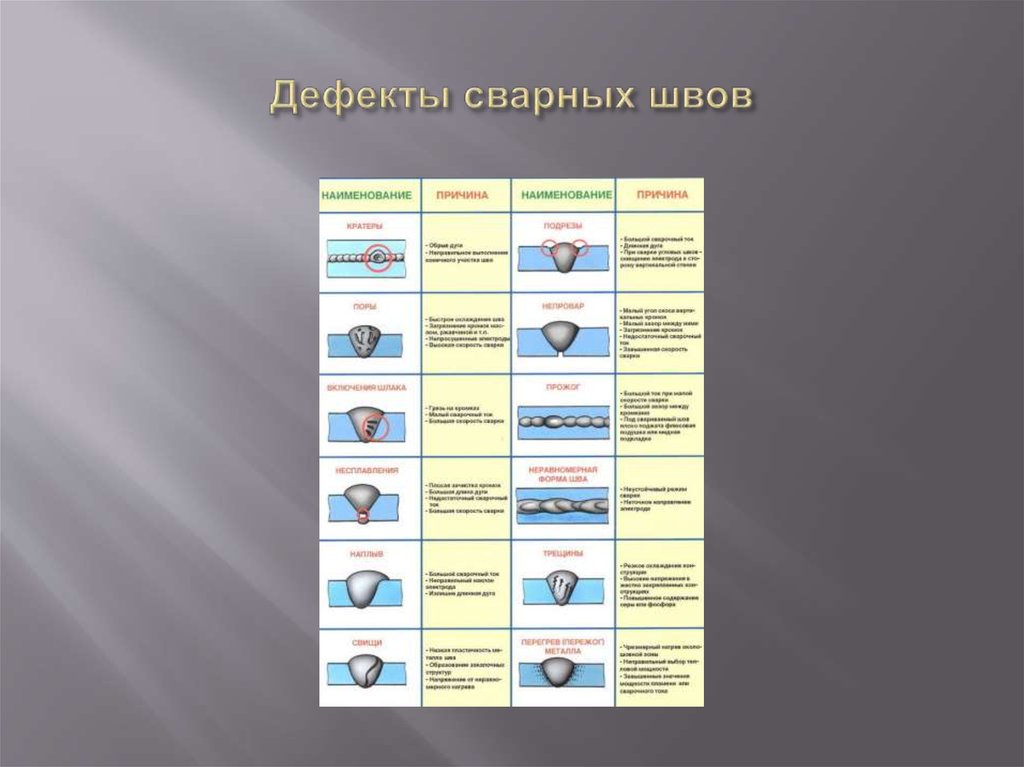

| № | ДЕФЕКТЫ | Коэффициент формы Q | Коэффициент формы Гф = 1/ Q = Lmах / Lmin | Класс (тип) дефекта, Обозначение | |

| реальные | искусственные | ||||

| Пора, шлаковые Включения. | Боковое сверление,

вертикальное сверление до ∅ 3 мм, закругления краев паза.

| 0.15….0.50 | 0.5…6.67 | Объемный “О” | |

| Острые шлаковые включения, несплавление, подрез, сочетание дефектов п.1 и п.3, свищ. | Пропил (паз) и «зарубки» глубиной до 1.3 мм, эллипсные дефекты, вертикальные сквозные сверления, боковые сверления свыше ∅ 3 мм, плоскодонные сверления до ∅ 1.5 мм, глубокие (свыше 2.5 мм) закругления краёв паза. | 0.08…0.15 | 6.67…12.5 | Объёмно-Плоскостной: “ОП”, “#” Свищеобразный, “S” | |

| Непровар, трещина, острое несплавление, острый подрез. | Пропил (паз) с плоскими гранями, плоскодонные сверления, «зарубки». | 0……0.08 | 12.5…∞ | Плоскостной вдоль “–” , плоскостной поперёк “|” |

Из данных Таблицы видно, что коэффициент формы дефекта, меняясь более чем на один-два порядка, очевидно, в аналогичной мере обостряет эффективность разрушающего действия дефекта при одном и том же его среднем размере.

Однако, для отображениястепени опасности дефекта критериемпо его «геометрической» составляющей обострения, получившая в механике разрушения термин «насечка», более естественна величина, обратная Q — большему значению критерия опасности дефекта должно соответствовать большее значение его коэффициента формы Гф:

Гф = Q = 0.5* h / b — мера относительной опасности дефекта по коэффициенту его формы, определённой в (1).

Т.о.,отвечая на вопрос о степени опасности дефекта по его коэффициенту формы– более точно:

Опасный дефект – это такая несплошность металла шва (и его ЗТВ), которая характеризуется её параметрически-задаваемой величиной — максимально допустимого значения произведения максимального размера дефекта Lmахна его относительный градиент Г, или коэффициент формыГфдля безопасной эксплуатации ОК под данным уровнем его рабочих напряжений σ:

{[Гф·Lmах]max}σ…………………………….

В УЗК сварных швов размер дефекта принято соотносить с характерным размером в задаче контроля ОК. Для трубных ОК это толщина стенки трубы – S. В таком случае, получаем безразмерную формулировку критерия относительной опасности дефекта К ф , д по его размеру и форме для сварного соединения трубы с толщиной стенки S:

К ф , д = S-1·Гф· Lд , ……………… (4)

где Гф = Г – принципиально, коэффициент формы дефекта есть не что иное как геометрический градиент дефекта.

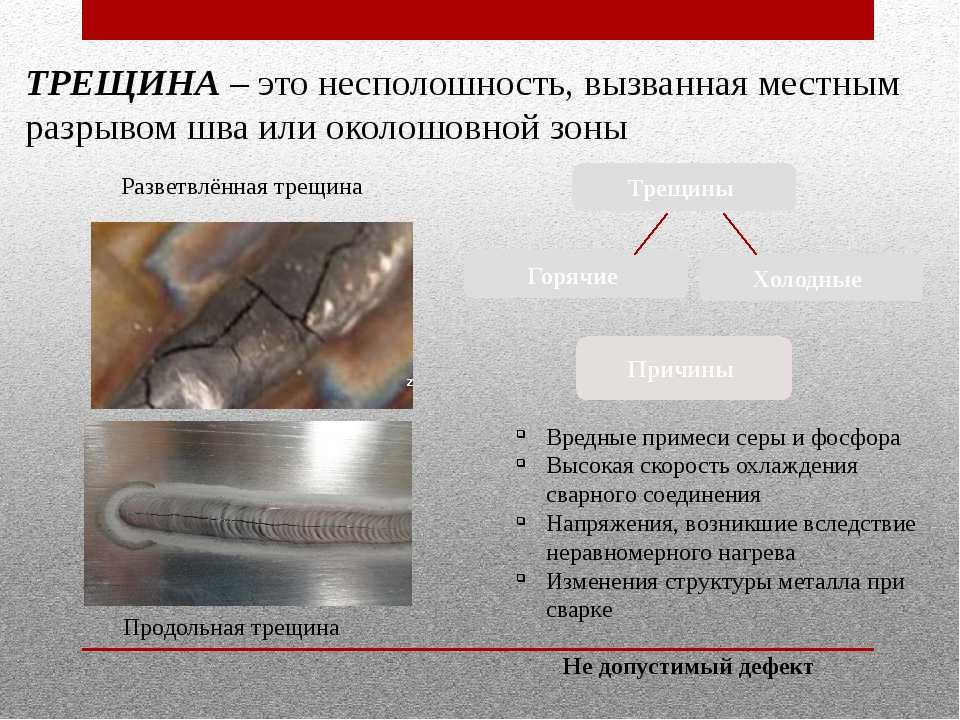

Наиболее опасные дефекты – трещины. Их градиент максимален среди всех других дефектов.

Оценим прядок величины относительной опасности трещины покритерию опасности дефекта, используяпонятие параметра решётки а = 1 А° (ангстрем, = 10 -10 м), как минимально возможного размера трещины.

Очевидно, чтосилы межатомного самосцепления (когезии) решётки атомов / ионов, образующих её, теряют своё значение на расстояниях порядка 2а. Тогда максимальное значение параметра Гф для трещины:

Тогда максимальное значение параметра Гф для трещины:

Гф, трещ = Lтрещ / 2а ………………………… (5)

и, при минимальном её раскрытии, составит 0,5·1010· Lтрещ.

Примем,что при проведении УЗК сварного шва трубы с толщиной стенки 1 см (= 10-2 м) найдена трещина длиной 1 мм ( = 10-3м) с неизвестной величиной своего раскрытия, расчёт по формуле критерия относительной опасности дефекта – в данном случае, трещины, показывает, что:

Кф,трещ = S-1·Гф,трещ· L

Вот почему всеми нормативными документами всех отраслей промышленности трещины в сварных соединениях признаны

не допустимыми – ни по величине их раскрытия, ни по их размерам, ни по их ориентации по отношению к главным действующим напряжениям сварного шва ОК под нагрузкой.

Наличие магистральной трещины считается фактом состоявшегося разрушения шва.

Трещины меньших размеров при эксплуатации объекта контроля под напряжениями со временем только растут. И тем быстрее, чем интенсивнее работает шов под более высоким уровнем рабочих напряжений.

С точки зрения концепции самопроизвольной концентрации напряжений вблизи больших геометрических скачков границ ОК – как внешних, так и внутренних ОК – в качестве аналогии – полезно обратить внимание на смежную область машиностроения – «Детали машин».

Переходные участки валов и осей (галтели, канавки, фаски) имеют большое влияние на их прочность и выносливость.

Форма и размеры переходных участков (галтелей) между соседними ступенями разных диаметров оказывает концентрирующее действие циклических (волновых) напряжений. Для уменьшения концентрации напряжений галтели переходных участков должны иметь возможно большие радиусы.

Фактически, тот же параметр, геометрический коэффициент концентрации напряжений – (ККН)геом – Гф – имеет основополагающее значение для длительной прочности / несущей способности материала валов и осей в машиностроении, и сварных швов – при эксплуатации сварных ОК под напряжениями.

Гф = Rвал / Rгал, …………………….…… (6)

где Rвал – радиус вала; Rгал – радиус галтели, обеспечивающий переход смежных диаметров вала.

Кроме того, для реализации длительной прочности деталей машин и сварного шва имеет место влияние качества их поверхности (шероховатость, наклёп, коррозионное состояние) на их эксплуатационные свойства. Повышенная шероховатость поверхности снижает прочностные характеристики долговечности металла независимо от вида напряженного состояния и температуры. Параметр Гф принимает очевидное отношение:

Гф = k·Rz, ………………………………..… (7)

где k = 1/R – кривизна контролируемой поверхности, Rz – её шероховатость.

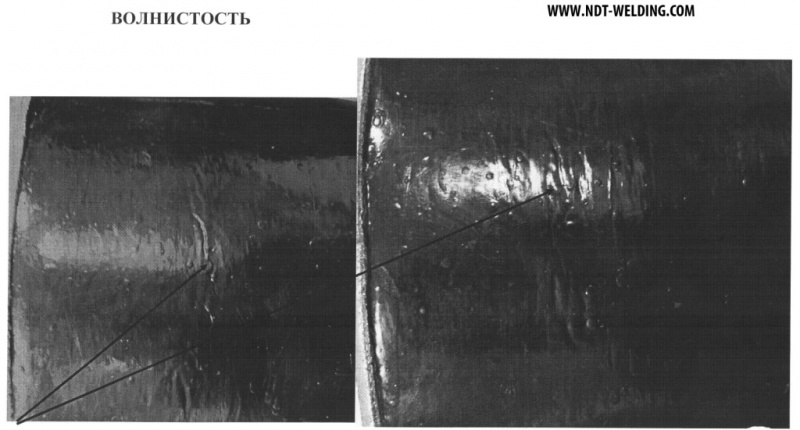

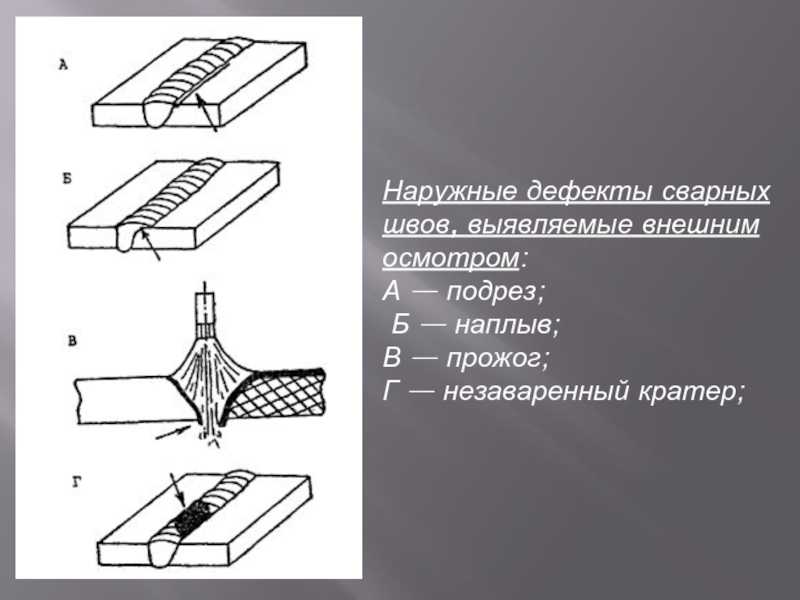

Для внешнего дефекта облицовки сварного шва – «грубая чешуя» — существуют понятия:

· «превышение высоты над смежной с ней впадиной»,

· западаний между валиками,

· подрезы,

опасная сущность которых может прояснить всё тот же параметр (ККН)геом, или относительный градиент дефекта Гф, увеличивающий уровень напряжённого состояния поверхности и подповерхности непосредственной области поверхностного дефекта ОК.

Для данного случая имеем:

Гф = δ| / δ— , …………………………….…………… (8)

где δ| — превышение высоты над впадиной, мм

δ— — расстояние меду ними, мм.

Так, в [2] – п.4.1.8, Табл. 4.1, 4.3 – даны нормы предельно допустимых поверхностных дефектов сварных швов. Их Гф ориентировочно оценивается значениями в диапазоне до 3 крат. Дальнейшее увеличение Гф, по данным нормативного документа [2] не допускается.

Работа параметра «относительный градиент дефекта Гф» заметна и по чугуну с различной формой существования в нём графита

Метод контроля ACFM – вопросы и ответы

Метод ACFM – метод измерения полей переменного тока, позволяющий выявлять и контролировать параметры небольших плоскостных дефектов (микротрещин) в поверхностном и подповерхностном слоях металла труб и других металлических конструкций. Принцип работы метода: в исследуемом материале индуцируется электрический ток, измеряются характеристики магнитного поля. Моделирование распределения поля позволяет оценить размеры дефектов без калибровки. Технология обнаружения поверхностных микротрещин ACFM идеально подходит для обнаружения дефектов и определения их размеров, когда электрический контакт невозможен или нежелателен. С помощью этого метода можно легко определить размеры дефектов через слой ржавчины, краски, изоляции.

Принцип работы метода: в исследуемом материале индуцируется электрический ток, измеряются характеристики магнитного поля. Моделирование распределения поля позволяет оценить размеры дефектов без калибровки. Технология обнаружения поверхностных микротрещин ACFM идеально подходит для обнаружения дефектов и определения их размеров, когда электрический контакт невозможен или нежелателен. С помощью этого метода можно легко определить размеры дефектов через слой ржавчины, краски, изоляции.

Содержание статьи

Какой минимальный дефект можно обнаружить методом ACFM?

Ответ

Примерно от 2 мм длиной и 0,3 мм глубиной и до 10 мм длиной и 1,0 мм глубиной, в зависимости от свойств материала, качества поверхности и используемого преобразователя.

Метод ACFM был разработан для обнаружения и измерения эксплуатационных дефектов. Метод позволяет уменьшить количество ложных индикаций и позволяет работать на грубых поверхностях, с высокой степенью коррозии или через защитные покрытия. Метод ACFM не является высокочувствительным.

Метод ACFM не является высокочувствительным.

Многочисленные испытания, проводимые на протяжении многих лет, показали, что метод ACFM может обеспечить выявление наружных трещин длиной 10 мм и 1,0 мм глубиной в сварных соединениях, выполненных вручную в несколько проходов, или наружных трещин длиной 5 мм и 0,5 мм глубиной на поверхностях хорошего качества.

Важно учитывать нюансы других электромагнитных методов, которые показывают, что при ориентации на поиск мелких дефектов, можно пропустить большие дефекты. Происходит это из-за особенностей физических процессов, например, в вихретоковом контроле. Поэтому вопрос «Как не пропустить большой дефект?» тоже очень важен.

При использовании метода ACFM, чем глубже трещина, тем сильнее становится сигнал. Чувствительность можно увеличить если применить микро-карандашный преобразователь с высокой частотой. В случае если в ферритной стали трещина длиной до 22 мм 0,3 мм глубиной, то её можно обнаружить. Трещину длиной 4 мм до 0,5 мм глубиной можно выявить в цветных металлах. Такую чувствительность можно получить за счет высокого качества поверхности контроля, без какого-либо покрытия, при минимальном уровне зазора (например, резьбовые соединения).

Такую чувствительность можно получить за счет высокого качества поверхности контроля, без какого-либо покрытия, при минимальном уровне зазора (например, резьбовые соединения).

Можно ли с помощью метода ACFM обнаружить подповерхностные дефекты и как их отличить от поверхностных? к содержанию

Ответ

В целом в ферромагнитных материалах обнаружить подповерхностные дефекты нельзя. В цветных металлах, если дефекты залегают неглубоко – можно.

При использовании метода ACFM индуцированный ток в металле ограничивается тонким слоем на поверхности металла. Только дефекты в пределах этого слоя создают возмущения тока и соответственно могут быть обнаружены. Толщина этого слоя (так же известного, как скин-слой) намного меньше в ферромагнитных материалах, чем в цветных.

Скин-слой в ферромагнитных материалах настолько мал, что исключает возможность обнаружения подповерхностных дефектов. Однако, в цветных материалах толщина скин-слоя может составлять достаточную толщину, чтобы позволить выявить дефекты, залегающие на небольшой глубине и не выходящие на поверхность контроля.

Сигнал от дефектов, выходящих на поверхность контроля, более резкие, чем от подповерхностных дефектов. Необходимым условием обнаружения подповерхностного дефекта является его максимальная глубина залегания. Подповерхностный дефект должен занимать не менее половины толщины скин-слоя. Для обнаружения подповерхностных дефектов могут использоваться стандартные низкочастотные преобразователи. Однако, их использование должно быть продиктовано требованием нормативной документации, устанавливающей порядок обнаружения подповерхностных дефектов.

Скин-слой в низкопроводящих металлах (например, аустенитная нержавейка, титан, никелевые сплавы, бронзы и др.) имеет толщину 5-8 мм (при частоте 5кГц). Толщина скин-слоя высокопроводящих металлов (например, алюминий, медь или вольфрам) имеет толщину 1-2 мм (при частоте 5кГц).

Форма сигнала от подповерхностного дефекта зависит от относительного количества металла над дефектом и протяжённостью самого дефекта. Обычно при этом сигнал Bx имеет восходящий характер (и, следовательно, восходящая петля сигнала «бабочка» на комплексной плоскости).

Объёмные дефекты, как точечная коррозия или пористость, создают слабее сигналы, чем плоскостные дефекты. В целом метод ACFM не рекомендован для поиска подповерхностной пористости.

Можно ли с помощью метода ACFM определить сквозную наклонную трещину? к содержанию

Ответ

Нет, метод ACFM определяет только глубину распространения трещины.

Возмущение протекающего тока и, следовательно, величина сигнала в методе ACFM связаны с дополнительным расстоянием вдоль поверхности трещины. В ферритной стали толщина скин-слоя маленькая в сравнении с глубиной трещины, поэтому получить информацию угла наклона трещины не представляется возможным.

В материалах с толстым скин-слоем существует асимметрия интенсивности тока по обе стороны от наклонной трещины. Эта асимметрия, в принципе, может дать информацию о наклоне трещины (и, следовательно, о сквозном её характере), но это очень сложная практика и требует большого опыта.

Работает ли ACFM на поковках и отливках? к содержанию

Ответ

Да, работает. Методом ACFM возможно обнаружить и измерить плоскостные дефекты в любом металле в независимости от способа формования. Метод ACFM относительно не чувствителен к шероховатой поверхности, поэтому поковки и отливки могут быть проконтролированы так же просто, как сварные соединения или поверхности после механической обработки.

Методом ACFM возможно обнаружить и измерить плоскостные дефекты в любом металле в независимости от способа формования. Метод ACFM относительно не чувствителен к шероховатой поверхности, поэтому поковки и отливки могут быть проконтролированы так же просто, как сварные соединения или поверхности после механической обработки.

Главная разница заключается в том, что поковки и отливки обычно имеют очень большие площади. На таких объектах контроля нет зон концентраторов напряжения, на которые можно было бы сфокусироваться при проведении контроля. Поэтому требуется проведение полного контроля всей площади вдоль и поперёк, что сложно для исполнения преобразователем карандашного типа. В этом ускорить контроль поможет использование матриц.

Главная проблема в поковках и отливках — это в процессе эксплуатации могут возникать трещины из-за пор или расслоений (отсутствуют в сварных или механически обработанных объектах).

Может ли метод ACFM применяться для контроля прямо по металлическому покрытию, накипи или ржавчине? к содержанию

Ответ

Да, может. При использовании метода ACFM в целом нет ограничений при работе через ржавчину, поверхностный оксидный слой или какие-либо другие низко проводящие слои. Метод ACFM также работает через тонкий слой однородного металлического покрытия (например, цинковое гальваническое покрытие), даже если трещина не выходит на поверхность покрытия, а залегает под покрытием.

При использовании метода ACFM в целом нет ограничений при работе через ржавчину, поверхностный оксидный слой или какие-либо другие низко проводящие слои. Метод ACFM также работает через тонкий слой однородного металлического покрытия (например, цинковое гальваническое покрытие), даже если трещина не выходит на поверхность покрытия, а залегает под покрытием.

Проблемы могут возникать при неоднородном металлическом покрытии. Например, вручную нанесенное огнеупорное алюминиевое покрытие создаёт сильный фоновый шум, который может скрыть полезные сигналы. Например, если объект контроля имеет переменную толщину металла в разных зонах и постоянный везде слой покрытия, то при переходе на меньшую толщину, уровень полезного сигнала уменьшиться и может быть полностью скрыт за фоновым шумом. Это может привести к пропуску сигнала от дефекта.

Контроль таких объектов рекомендуется проводить после оценки характера изменения фонового шума в зависимости от толщины металла в конкретной зоне. Необходимо просканировать зоны с покрытием вдали от зон, где ожидаются трещины и понаблюдать за изменениями фонового шума. Фоновый шум довольно однообразный на одинаковых толщинах. Локализация трещин может быть выполнена путём сравнения между собой сигналов на примыкающих небольших областях сканирования. Для таких объектов лучше всего использовать матрицы.

Фоновый шум довольно однообразный на одинаковых толщинах. Локализация трещин может быть выполнена путём сравнения между собой сигналов на примыкающих небольших областях сканирования. Для таких объектов лучше всего использовать матрицы.

Можно ли с помощью метода ACFM обнаружить трещины, которые распространяются на всю ширину контролируемой пластины? к содержанию

Ответ

Да, можно. Законченая петля в сигнале «бабочка» на комплексной плоскости при перемещении преобразователя вдоль трещины с захватом её начала и конца — это признак наличия дефекта в просканированой зоне. Случается, что трещина выходит на край объекта контроля, в этом случае сканированием можно захватить только один конец трещины, сигнал «бабочка» на комплексной плоскости при этом выдасть только половину петли.

Когда трещина распространена по всей ширине плоского объекта с краями или трещина кольцевая на трубе, очевидно, что края таких трещин нельзя «поймать» преобразователем при сканировании объекта. Приёмник Bz не будет выдавать сигналов. Однако, если глубина трещины одинаковая, то это позволит зафиксировать небольшие сигналы приёмником Bx. Такого рода трещины выявляют путём сканирования зоны вдоль и поперёк чтобы увеличить вероятность прохождения преобразователя и приёмника Bx в поперечном направлении относительно трещины. Когда приёмник Bx от бездефектной зоны пересекает трещину, происходит резкое падение сигнала и сопоставление опорного сигнала бездефектной зоны с минимальным значением сигнала при прохождении через трещину.

Приёмник Bz не будет выдавать сигналов. Однако, если глубина трещины одинаковая, то это позволит зафиксировать небольшие сигналы приёмником Bx. Такого рода трещины выявляют путём сканирования зоны вдоль и поперёк чтобы увеличить вероятность прохождения преобразователя и приёмника Bx в поперечном направлении относительно трещины. Когда приёмник Bx от бездефектной зоны пересекает трещину, происходит резкое падение сигнала и сопоставление опорного сигнала бездефектной зоны с минимальным значением сигнала при прохождении через трещину.

На практике всё намного проще, длинные трещины в основном являются следствием усталости металла, особенно в сварных швах. При глубоком рассмотрении длинные трещины — это скорее кучное скопление мелких трещин, которые соединились между собой. Методом ACFM можно зафиксировать сигналы от концов этих мелких трещин. И это практически облегчает обнаружение и характер распространения длиной трещины.

Можно ли с помощью метода ACFM выявлять поперечные трещины? к содержанию

Ответ

Направленный характер входного поля, создаваемое преобразователем ACFM означает, что оно не будет проходить через трещину, которая расположена поперек направления сканирования. На практике, часто получают восходящий сигнал «бабочка» на комплексной плоскости от поперечной трещины (из-за эффекта утечки магнитного потока), однако, только на это нельзя полагаться.

На практике, часто получают восходящий сигнал «бабочка» на комплексной плоскости от поперечной трещины (из-за эффекта утечки магнитного потока), однако, только на это нельзя полагаться.

Процедура контроля должна предусматривать выполнение сканирования преобразователем, повёрнутым на 90o, для того чтобы обнаружить поперечные трещины. Как только наличие трещины зафиксировано, необходимо определить её размеры. Для этого преобразователем сканируют вдоль распространения трещины и наблюдают за поведением сигналов.

Быстрее и проще поперечные дефекты можно обнаружить с использованием матричных преобразователей, в которых возбуждается два поля, ориентированных друг к другу под прямым углом. Они позволяют обнаруживать различно ориентированные трещины за один проход.

Принцип работы метода ACFM к содержанию

com/embed/OimXu3lFtfU»>Товары, упоминаемые в статье

Все публикации

Другие публикации

3 причины добавить в свой арсенал зонд с внутренним рабочим каналом

Коммерческие авиакомпании имеют сжатые сроки для выполнения тех или иных задач, поэтому техническое обслуживание выполняется строго по графику, и начинается с оснащения команды необходимыми инструментами визуального контроля. Читайте о трех причинах добавления в свой арсенал зонда с внутренним рабочим каналом.

C-скан развёртка в УЗ ФР для контроля коррозии и расслоений

Принцип C-скан развёртки, который используется для контроля коррозии и расслоений отводов трубопроводов.

C-скан развёрстка — это двухмерное представление данных, которое представляет собой вид сверху, изображение плоскости объекта контроля на выбранном участке глубины.

C-скан развёрстка — это двухмерное представление данных, которое представляет собой вид сверху, изображение плоскости объекта контроля на выбранном участке глубины.

IQ FireWatch — эффективное решение для предотвращения природных пожаров

Обеспечение пожарной безопасности — одна из главных задач государства. Лучший способ не допустить природный пожар — предупредить его, найти очаг возгорания на стадии задымления и принять меры по тушению. Мы знаем, как предотвратить природные пожары на ранней стадии и у нас есть для этого проверенное решение.

Особенности отражения от реальных дефектов

17 марта, 2016 admin

Реальные дефекты отличаются от рассмотренных выше моделей неправильностью формы, шероховатостью поверхности, они могут быть заполнены окислами и другими веществами, в результате чего отражение будет неполным.

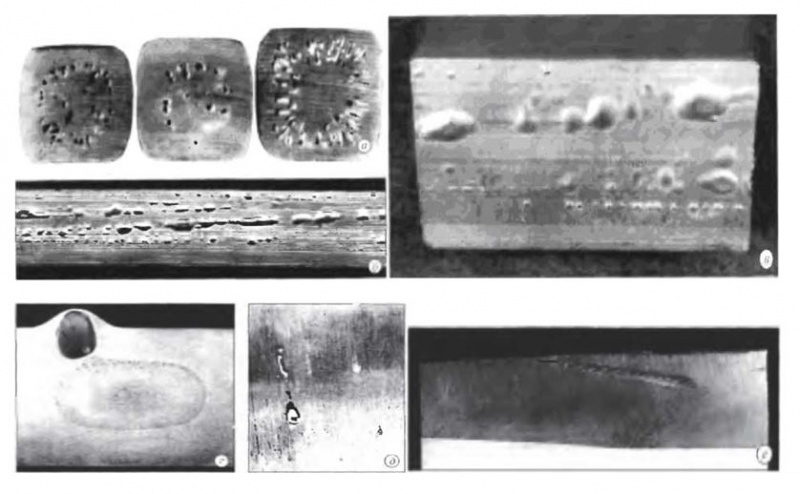

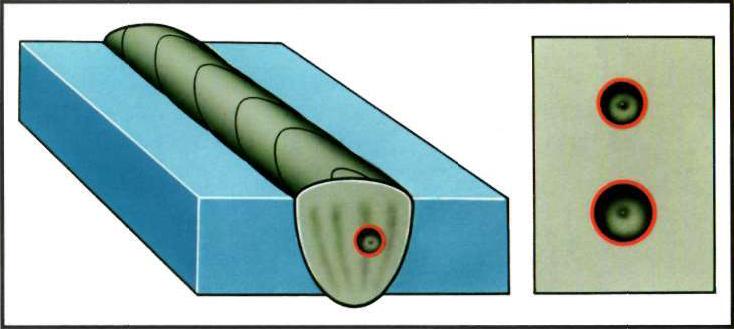

Дефекты разделяют на объемные и плоскостные. Такое разделение целесообразно по влиянию дефекта на работоспособность конструкции (плоскостные дефекты гораздо опаснее), так и по возможностям распознавания дефекта средствами УЗ-дефектоскопии.

Объемные дефекты (поры, шлаки) дают равновероятное рассеяние падающей волны по всем направлениям. От плоскостных дефеков (расслоения, трещины, непровары в сварных швах) рассеяние имеет определенную направленность. Ориентация плоскости этих дефектов зависит от технологического процесса и условий эксплуатации. Бывают промежуточные типы дефектов, например паукообразные трещины, некоторые виды непроваров.

Объемные дефекты равновероятно выявляются совмещенным преобразовате-

Рис. 2.41. Индикатриса обратного рассеяния при озвучивании со всех сторон (—- ) шлакового включения высотой ~7 мм и (—— ) трещины высотой ~4 … 5 мм |

лем независимо от направления падения волны. От плоскостных дефектов большие эхосигналы наблюдают только при благоприятных (зеркальных) условиях отражения. В качестве примера на рис. 2.41 показано измеренное В. Г. Щербинским [350] изменение амплитуд эхосигналов в зависимости от направления обратного рассеяния {индикатриса обратного рассеяния) от шлакового включения высотой ~7 мм и трещины высотой около 4 … 5 мм.

От плоскостных дефектов большие эхосигналы наблюдают только при благоприятных (зеркальных) условиях отражения. В качестве примера на рис. 2.41 показано измеренное В. Г. Щербинским [350] изменение амплитуд эхосигналов в зависимости от направления обратного рассеяния {индикатриса обратного рассеяния) от шлакового включения высотой ~7 мм и трещины высотой около 4 … 5 мм.

При незеркальном отражении от плоскостных дефектов эхосигналы возникают в результате действия двух механизмов. Во-первых, имеются дифракционные волны от краевых точек дефекта. Их амплитуда значительно меньше амплитуды зеркального отражения и определяется направлениями излучения и приема относительно плоскости дефекта, а также типом излучаемых и принимаемых волн [134]. Амплитуда сигнала дифракционного рассеяния на краю тонкого вертикального дефекта при контроле наклонным совмещенным преобразователем эквивалентна отражению от бокового цилиндрического отверстия диаметром

d = xl{ln2)

(формула предложена В. Н. Даниловым). При контроле двумя наклонными преобразователями дифракционно-временным методом амплитуда сигнала дифракционного рассеяния на краю тонкого вертикального дефекта на порядок больше.

Н. Даниловым). При контроле двумя наклонными преобразователями дифракционно-временным методом амплитуда сигнала дифракционного рассеяния на краю тонкого вертикального дефекта на порядок больше.

Второй механизм — рассеяние на неровной поверхности плоскостного дефекта. Оно тем больше, чем больше параметр Рэлея:

PR = 2ka cose,

где к — волновое число; ст — среднее квадратическое значение высоты неровностей; є — угол падения на дефект.

Рис. 2.42 показывает, как влияет на отражение и рассеяние упругих волн параметр Рэлея [350]. На рис. 2.42, а приведена экспериментальная кривая отношения амплитуд зеркально отраженных эхо — сигналов от шероховатой и гладкой поверхностей в зависимости от параметра Рэлея. При его значениях, меньших 1, происходит уменьшение амплитуды не более чем на 4 дБ, а при R = 2 амплитуда отражения от шероховатой поверхности на 20 дБ меньше, чем от гладкой.

На рис. 2.42, б представлено отношение амплитуд обратного (т. е. назад к преобразователю) и зеркального отражений. При малых значениях параметра Рэлея сигнал обратного отражения очень мал, а при значениях параметра Рэлея порядка

При малых значениях параметра Рэлея сигнал обратного отражения очень мал, а при значениях параметра Рэлея порядка

2,5 отраженный и рассеянный сигнал приблизительно одинаковы.

Исследования В. Г. Щербинского также показали, что реальные трещины можно разделить на две группы, для которых параметр Рэлея < 1 (с гладкой поверхностью) и > 1 (с неровной поверхностью). К первой группе относятся поперечные трещины сварных соединений, усталостные трещины и многие (24 %) горячие трещины, т. е. возникшие при высоких температурах. Такие трещины можно обнаружить только при зеркальном (или почти зеркальном) отражении УЗ-лучей либо по дифракционным сигналам от кончиков трещины. Трещины второй группы удается

выявить по рассеянному отражению при контроле по совмещенной схеме.

В [350] с использованием литературных источников сопоставлены теоретические (см. разд. 1.1.4) и экспериментальные данные по отражению от ширины d тонкого зазора, имитирующего тонкую трещину в стали (см. рис. 1.24). Коэффициент отражения начинает уменьшаться при значениях df (f — частота), на два-три порядка больших, чем предсказывает теория. На

рис. 1.24). Коэффициент отражения начинает уменьшаться при значениях df (f — частота), на два-три порядка больших, чем предсказывает теория. На

Рис. 2.43. Зависимость коэффициента отражения продольных воли Ru от величины сжимающей нагрузки р на частоте 1 и 2 МГц (соответственно кривые 1 и 2) |

частоте 4 … 5 МГц практически не выявляются заполненные воздухом трещины раскрытием 1 … 2 мкм. Сжатие зазора давлением р ухудшает отражательную способность (рис. 2.43), особенно если зазор заполнен, например, окислами.

При контроле может возникнуть ситуация, когда в акустическое поле преобразователя попадает несколько дефектов. Суммарный сигнал может быть как больше, так и меньше эхосигнала от одиночного дефекта (если их отражательные способности примерно одинаковы). В. С. Гребенником [97] этот вопрос рассмотрен применительно к группе угловых отражателей (трещин вблизи поверхности).

К. Е. Аббакумовым и О. А. Шерманом [424, докл. 7.10] теоретически рассмотрен вопрос об отражении поперечных волн от тонких несплошностей типа трещин с взаимодействующими границами, т. е. частично пропускающих УЗ. Установлено, что, пока угол падения меньше третьего критического, отражение качественно сходно с отражением от свободной поверхности. При больших углах падения амплитуда отраженной волны убывает, достигая минимума при угле 45°.

А. Шерманом [424, докл. 7.10] теоретически рассмотрен вопрос об отражении поперечных волн от тонких несплошностей типа трещин с взаимодействующими границами, т. е. частично пропускающих УЗ. Установлено, что, пока угол падения меньше третьего критического, отражение качественно сходно с отражением от свободной поверхности. При больших углах падения амплитуда отраженной волны убывает, достигая минимума при угле 45°.

Дислокации и планарные дефекты | Физика льда

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicPhysics of IceCrystallographyBooksJournals Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicPhysics of IceCrystallographyBooksJournals Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Cite

Petrenko, Victor F. , and Robert W. Whitworth,

, and Robert W. Whitworth,

‘Dislocations and planar defects’

,

Physics of Ice

(

Oxford,

2002;

online edn,

Oxford Academic

, 1 февраля 2010 г.

), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198518945.003.0007,

по состоянию на 21 октября 2022 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicPhysics of IceCrystallographyBooksJournals Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicPhysics of IceCrystallographyBooksJournals Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Дислокации — линейчатые дефекты в кристаллах. Скольжение дислокаций по решетке вызывает скольжение одной плоскости молекул по другой, что и обеспечивает механизм пластической деформации. Основной плоскостью скольжения во льду является базисная плоскость (0001). Во льду скольжение и размножение дислокаций очень хорошо изучены с помощью рентгеновской топографии, определены скорости дислокаций. Особая проблема, связанная со скольжением дислокаций во льду, заключается в том, что протонный беспорядок представляет собой барьер для движения; эта тема анализируется и сравнивается с экспериментом. Ошибки упаковки возникают, когда последовательность слоев молекул (0001) неверна. Такие разломы являются планарными дефектами. Они могут быть образованы конденсацией молекулярных точечных дефектов и ограничены призматическими дислокациями. Дислокация на базисной плоскости может диссоциировать на две частичные дислокации, разделенные лентой дефекта упаковки. Другими плоскими дефектами являются границы зерен и субзерен.

Скольжение дислокаций по решетке вызывает скольжение одной плоскости молекул по другой, что и обеспечивает механизм пластической деформации. Основной плоскостью скольжения во льду является базисная плоскость (0001). Во льду скольжение и размножение дислокаций очень хорошо изучены с помощью рентгеновской топографии, определены скорости дислокаций. Особая проблема, связанная со скольжением дислокаций во льду, заключается в том, что протонный беспорядок представляет собой барьер для движения; эта тема анализируется и сравнивается с экспериментом. Ошибки упаковки возникают, когда последовательность слоев молекул (0001) неверна. Такие разломы являются планарными дефектами. Они могут быть образованы конденсацией молекулярных точечных дефектов и ограничены призматическими дислокациями. Дислокация на базисной плоскости может диссоциировать на две частичные дислокации, разделенные лентой дефекта упаковки. Другими плоскими дефектами являются границы зерен и субзерен.

Ключевые слова: лед, дислокации, скольжение дислокаций, скорость дислокаций, размножение дислокаций, рентгеновская топография, планарный дефект, дефект упаковки, частичная дислокация, граница зерен

Тема

Кристаллография

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Войти с помощью личного кабинета

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупке

Планарные ОН-содержащие дефекты в мантийном оливине

- Опубликовано:

- Masao Kitamura 1 ,

- Shinji Kondoh 1 ,

- Nobuo Morimoto 1 ,

- Gregory H. Miller 2 ,

- George R. Rossman 2 &

- …

- Andrew Путнис 3

Природа том 328 , страницы 143–145 (1987 г. )Процитировать эту статью

)Процитировать эту статью

283 доступа

103 Цитаты

Детали показателей

Abstract

Оливин, (Mg, Fe) 2 SiO 4 , является преобладающим минералом в верхней мантии, и изучение его дефектной структуры имеет фундаментальное значение для понимания реологических законов, описывающих течение мантии. Существующие модели основаны на механизмах ползучести, в которых основную роль играют точечные и линейные дефекты 1 . Здесь мы сообщаем о первых наблюдениях с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) планарных дефектов в оливине. Вектор смещения, связанный с дефектами, R = 1/4<011>, вместе со спектрами поглощения в инфракрасной области позволяют предположить, что структура дефектов напоминает структуру монослоя, содержащего ОН, внутри оливина, который существует в семействе минералов гумита. Поскольку плоские дефекты образовались в верхней мантии, их открытие имеет важное значение для деформации оливина при высоких давлениях и температурах в присутствии следовых количеств воды, а также для выявления другого возможного резервуара воды в верхней мантии.

Поскольку плоские дефекты образовались в верхней мантии, их открытие имеет важное значение для деформации оливина при высоких давлениях и температурах в присутствии следовых количеств воды, а также для выявления другого возможного резервуара воды в верхней мантии.

Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

Соответствующие статьи

Статьи открытого доступа со ссылками на эту статью.

Влияние воды на распределение фтора и хлора между оливином и силикатным расплавом

- Бастиан Иоахим

- , Андре Стечерн

- … Кристофер Дж. Баллентин

Вклад в минералогию и петрологию Открытый доступ 16 марта 2017 г.

Характеристика фторсодержащего титанового клиногумита с помощью FTIR и рамановской спектроскопии в антигоритовом серпентините и хлоритовом гарцбургите

- Кеннет Т. Кога

- , Карлос Х. Гарридо

- … Мария Т. Гомес-Пуньяр

Земля, планеты и космос Открытый доступ 26 июня 2014 г.

Экспериментальное распределение галогенов и других микроэлементов между оливином, пироксенами, амфиболом и водным флюидом при 2 ГПа и 900–1300 °С

- Алессандро Фаббрицио

- , Роланд Сталдер

- … Катарина Марквардт

Вклад в минералогию и петрологию Открытый доступ 19 июня 2013 г.

Варианты доступа

Подписаться на журнал

Получить полный доступ к журналу на 1 год

199,00 €

всего 3,90 € за выпуск

Подписаться

Расчет налога будет завершен во время оформления заказа.

Купить статью

Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.

$32,00

Купить

Все цены указаны без учета стоимости.

Ссылки

1. Poirier, J.P. Creep of Crystals (Cambridge University Press, 1985). 2. Аоки К., Фуджино К. и Акаоги М. Вклад. Шахтер. Бензин. 56, 243–253 (1976). 3. Китамура М., Мацуда Х. и Моримото Н. Proc. яп. акад. 62, 149–152 (1986). 4. Брэгг В.Л. и Кларингбулл Г.Ф. Кристаллическое состояние, том IV: Кристаллические структуры минералов (Белл, Лондон, 1965).

5. Фуджино К. и Такеучи Ю. Ам. Шахтер. 63, 535–543 (1978). 6. Патерсон М.С. Булл. Шахтер. 105, 20–29(1982). 7. Миллер Г.Х., Россман Г.Р. и Харлоу Г.Е. Phys. хим. Минералы (в печати). 8. Ямамото, К. и Акимото, С. Ам. J. Sci. 277, 288–312 (1977). 9. McGetchin, T.R., Silver, L.T. & Chodos, A.A.J. geophys. Рез. 75, 255–259 (1970). 10. Карато С., Патерсон М.С. и Фитцджеральд Дж.Д. / геофиз. Рез. 91, 8151–8176 (1986). 11. Айнес Р.Д. и Россман Г.Р. Геология 12, 720–723 (1984).

5. Фуджино К. и Такеучи Ю. Ам. Шахтер. 63, 535–543 (1978). 6. Патерсон М.С. Булл. Шахтер. 105, 20–29(1982). 7. Миллер Г.Х., Россман Г.Р. и Харлоу Г.Е. Phys. хим. Минералы (в печати). 8. Ямамото, К. и Акимото, С. Ам. J. Sci. 277, 288–312 (1977). 9. McGetchin, T.R., Silver, L.T. & Chodos, A.A.J. geophys. Рез. 75, 255–259 (1970). 10. Карато С., Патерсон М.С. и Фитцджеральд Дж.Д. / геофиз. Рез. 91, 8151–8176 (1986). 11. Айнес Р.Д. и Россман Г.Р. Геология 12, 720–723 (1984).

Ссылки для скачивания

Информация об авторе

Авторы и аффилированные лица

Факультет геологии и минералогии, Факультет естественных наук Киотского университета, Киото, 606, Япония

Масао Китамура, Синдзи Кондо и Нобуо Моримото

Отделение геологических наук Калифорнийского и планетарного института Technology, Пасадена, Калифорния,

, СШАГрегори Х. Миллер и Джордж Р. Россман

Департамент наук о Земле, Кембриджский университет, Даунинг-стрит, Кембридж, CB2 3EQ, Великобритания

Эндрю Путнис

Авторы

- Масао Китамура

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Shinji Kondoh

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Nobuo Morimoto

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

- Gregory H.

Miller

MillerПросмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- George R. Rossman

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

- Эндрю Путнис

Просмотр публикаций автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

Права и разрешения

Перепечатка и разрешения

Об этой статье

Эта статья цитируется

Влияние воды на распределение фтора и хлора между оливином и силикатным расплавом

- Бастиан Иоахим

- Андре Стечерн

- Кристофер Дж.

Баллентайн

Баллентайн

Вклад в минералогию и петрологию (2017)

Характеристика фторсодержащего титанового клиногумита с помощью FTIR и рамановской спектроскопии в антигоритовом серпентините и хлоритовом гарцбургите

- Кеннет Т Кога

- Карлос Дж. Гарридо

- Мария Т. Гомес-Пуньяр

Земля, планеты и космос (2014)

Метаморфический оливин, богатый титаном и водой, в серпентинитах высокого давления из массива Вольтри (Лигурийские Альпы, Италия): свидетельство глубокой субдукции силовых полей и подвижных элементов.

- Ян К. М. Де Хоог

- Кейко Хаттори

- Хэмён Чон

Вклад в минералогию и петрологию (2014)

ИК-Фурье-спектроскопия Ti-хондродита, Ti-клиногумита и оливина в глубоко погруженных серпентинитах и последствия для глубоководного цикла

- Тинтинг Шен

- Йорг Герман

- Цзин Чен

Вклад в минералогию и петрологию (2014)

Экспериментальное распределение галогенов и других микроэлементов между оливином, пироксенами, амфиболом и водным флюидом при 2 ГПа и 900–1300 °С

- Алессандро Фаббрицио

- Роланд Сталдер

- Катарина Марквардт

Вклад в минералогию и петрологию (2013)

Комментарии

Отправляя комментарий, вы соглашаетесь соблюдать наши Условия и Правила сообщества. Если вы обнаружите что-то оскорбительное или не соответствующее нашим условиям или правилам, отметьте это как неприемлемое.

Если вы обнаружите что-то оскорбительное или не соответствующее нашим условиям или правилам, отметьте это как неприемлемое.

Зависимость планарных дефектов в нанопроволоках InP от диаметра

Введение

В последние годы, благодаря впечатляющим электрическим и оптическим свойствам, полупроводниковые нанопроволоки (НП) AIIIBV широко исследуются в качестве перспективных активных материалов в областях электроники, фотоники, наук о жизни и т. д. 1,2,3, 4,5,6,7 . В частности, InP NW привлекли широкий исследовательский интерес с приложениями в будущих высокоэффективных солнечных элементах, фотодетекторах, полевых транзисторах (FET) и т. д. 4,8,9,10 из-за их прямой и подходящей ширины запрещенной зоны для эффективного фотонная связь, превосходная подвижность носителей и волноводные характеристики 11,12,13 . Как правило, высококачественные ННК InP изготавливаются методами металлоорганического химического осаждения из паровой фазы (MOCVD), газофазной эпитаксии металлоорганических соединений (MOVPE) или молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE) с помощью каталитического парожидкостного твердого тела (VLS) и/или паровой эпитаксии. -сплошные-сплошные (ВСС) механизмы 10,14,15,16 . Несмотря на недавний прогресс в синтезе ННК, выращенные ННК InP обычно все еще демонстрируют значительное количество плоских дефектов и смешанных кристаллических фаз гексагональной структуры вюрцита (WZ) и кубической цинковой обманки (ZB) вдоль направлений их роста, что объясняется низкой упаковкой. энергия разлома и небольшая разница энергии образования между структурами ZB и WZ в наномасштабе, соответственно 17,18,19 . Согласно как теоретическим расчетам, так и экспериментальным результатам, все эти кристаллические дефекты и смешанные фазы будут отрицательно влиять на физические свойства ННК InP 19,20,21 . Например, интенсивность фотолюминесценции InP ННК при комнатной температуре сильно зависит от протяженности двойниковых границ, которыми обладают 21 . Было обнаружено, что при изготовлении транзисторов и фотоэлектрохимических элементов подвижность электронов и фотоэдс разомкнутой цепи сильно ухудшаются с концентрацией дефектов InP NW 19,21 .

-сплошные-сплошные (ВСС) механизмы 10,14,15,16 . Несмотря на недавний прогресс в синтезе ННК, выращенные ННК InP обычно все еще демонстрируют значительное количество плоских дефектов и смешанных кристаллических фаз гексагональной структуры вюрцита (WZ) и кубической цинковой обманки (ZB) вдоль направлений их роста, что объясняется низкой упаковкой. энергия разлома и небольшая разница энергии образования между структурами ZB и WZ в наномасштабе, соответственно 17,18,19 . Согласно как теоретическим расчетам, так и экспериментальным результатам, все эти кристаллические дефекты и смешанные фазы будут отрицательно влиять на физические свойства ННК InP 19,20,21 . Например, интенсивность фотолюминесценции InP ННК при комнатной температуре сильно зависит от протяженности двойниковых границ, которыми обладают 21 . Было обнаружено, что при изготовлении транзисторов и фотоэлектрохимических элементов подвижность электронов и фотоэдс разомкнутой цепи сильно ухудшаются с концентрацией дефектов InP NW 19,21 . Следовательно, важно реализовать ННК InP с контролируемой плотностью дефектов, что еще больше улучшит их отличные свойства для различных технологических приложений.

Следовательно, важно реализовать ННК InP с контролируемой плотностью дефектов, что еще больше улучшит их отличные свойства для различных технологических приложений.

Однако минимизация этих кристаллических и фазовых дефектов в ННК InP всегда была сложной задачей. На сегодняшний день проделана большая работа по изготовлению высококачественных ННК InP с настраиваемой морфологией, идеальной кристаллической структурой, а также отличными электронными, оптическими и оптоэлектронными характеристиками 13,17,22,23,24,25 . Было показано, что морфологией и качеством кристаллов InP NW можно управлять, настраивая условия роста, такие как температура роста и/или соотношение прекурсора V/III 17,23,24,25 ; но все еще есть несколько отчетов, исследующих влияние диаметра ННК на рост ННК InP 26,27,28 , что имеет решающее значение для улучшения кристалличности ННК, подвижности носителей и времени жизни. В нашей предыдущей работе был разработан простой и недорогой метод выращивания для синтеза кристаллических, плотных и стехиометрических ННК InP на аморфном SiO 9 . 0227 2 субстраты, использующие механизм VLS с наночастицами золота в качестве каталитических затравок 13 . Хотя выращенные ННК содержат значительное количество планарных дефектов, изготовленные ННК полевые транзисторы продемонстрировали отличные электрические характеристики с высоким отношением токов I ON /I OFF и высокой подвижностью электронов. Что еще более важно, эти ННК могут быть напечатаны контактным способом в виде обычных параллельных массивов и гетерогенно интегрированы в любые подложки, демонстрируя их многообещающие возможности для практического развертывания по сравнению с более дорогими аналогами, выращенными методом MBE или MOCVD с кристаллическими подложками 5,29,30 . В этой работе мы продолжаем структурные и химические исследования катализируемых Au ННК InP, выращенных на аморфных подложках 31,32,33,34 . Обнаружено, что плотность плоских дефектов будет линейно уменьшаться с уменьшением диаметра ННК, охватывая диапазон от 50 до 10 нм, что может быть связано с более быстрой и эффективной диффузией предшественника In в меньшие каталитические затравки во время роста ПНК ННК из-за более высокая степень пересыщения In связана с эффектом Гиббса-Томсона.

0227 2 субстраты, использующие механизм VLS с наночастицами золота в качестве каталитических затравок 13 . Хотя выращенные ННК содержат значительное количество планарных дефектов, изготовленные ННК полевые транзисторы продемонстрировали отличные электрические характеристики с высоким отношением токов I ON /I OFF и высокой подвижностью электронов. Что еще более важно, эти ННК могут быть напечатаны контактным способом в виде обычных параллельных массивов и гетерогенно интегрированы в любые подложки, демонстрируя их многообещающие возможности для практического развертывания по сравнению с более дорогими аналогами, выращенными методом MBE или MOCVD с кристаллическими подложками 5,29,30 . В этой работе мы продолжаем структурные и химические исследования катализируемых Au ННК InP, выращенных на аморфных подложках 31,32,33,34 . Обнаружено, что плотность плоских дефектов будет линейно уменьшаться с уменьшением диаметра ННК, охватывая диапазон от 50 до 10 нм, что может быть связано с более быстрой и эффективной диффузией предшественника In в меньшие каталитические затравки во время роста ПНК ННК из-за более высокая степень пересыщения In связана с эффектом Гиббса-Томсона. В ННК большего диаметра с более низким каталитическим пересыщением In недостаточная диффузия In (или усиление обогащения Au) приведет к уменьшенному и неравномерному выделению In на границе раздела растущих NW, что приведет к значительному количеству плоских дефектов. Наши результаты дают ценную информацию о производстве InP NW «снизу вверх» с минимальной концентрацией дефектов, подтверждая необходимость тщательного рассмотрения диаметра и структуры NW, а также показывают способ достижения повышенной кристалличности и последующей оптимизации характеристик устройства.

В ННК большего диаметра с более низким каталитическим пересыщением In недостаточная диффузия In (или усиление обогащения Au) приведет к уменьшенному и неравномерному выделению In на границе раздела растущих NW, что приведет к значительному количеству плоских дефектов. Наши результаты дают ценную информацию о производстве InP NW «снизу вверх» с минимальной концентрацией дефектов, подтверждая необходимость тщательного рассмотрения диаметра и структуры NW, а также показывают способ достижения повышенной кристалличности и последующей оптимизации характеристик устройства.

Результаты

Как показано на СЭМ-изображении (рис. 1а), синтезированные ННК InP относительно плотные, прямые и длинные с типичной длиной более 10 мкм. Дальнейшие исследования с использованием ПЭМ показывают, что все ННК выращены с гладкими поверхностями и одинаковыми диаметрами вдоль направлений их роста (рис. 1б). На основании статистики более 100 отдельных ННК установлены диаметры ННК в диапазоне от 15 до 50 нм при среднем значении 30,3 ± 5,8 нм при толщине аморфного слоя естественного оксида (3–5 нм) ( рис. 1c, обсуждается в следующем разделе). Такое относительно широкое распределение диаметров, полученных из одного цикла роста, обеспечивает последовательное изучение влияния диаметров ННК на формирование дефектов кристалла. Очевидно, что вдоль северо-западного аксиального направления, обозначенного красными стрелками, периодически появляются чередующиеся яркие/темные контрастные полосы, указывающие на существование плоских дефектных структур, изученных в данной работе 20,35 .

1c, обсуждается в следующем разделе). Такое относительно широкое распределение диаметров, полученных из одного цикла роста, обеспечивает последовательное изучение влияния диаметров ННК на формирование дефектов кристалла. Очевидно, что вдоль северо-западного аксиального направления, обозначенного красными стрелками, периодически появляются чередующиеся яркие/темные контрастные полосы, указывающие на существование плоских дефектных структур, изученных в данной работе 20,35 .

( a ) СЭМ-изображение высокоплотных ННК InP, выращенных на аморфных подложках Si/SiO 2 . ( b ) ПЭМ-изображение в светлом поле InP NW с планарными дефектами, обозначенными красным прямоугольником и стрелками. ( c ) Статистика диаметра более 100 отдельных ННК, наблюдаемых на соответствующих ПЭМ-изображениях в светлом поле.

Полноразмерное изображение

ПЭМ высокого разрешения используется для дальнейшей систематической оценки взаимосвязей между кристаллическими структурами, химическим составом и характеристиками планарных дефектов полученных ННК InP, а также соответствующих изображений трех репрезентативных ННК с различными диаметрами ~11, 20 и 39нм показаны соответственно (рис. 2а–в). Следует отметить, что всегда существует аморфный слой естественного оксида InO x толщиной 3–5 нм, окружающий ННК (см. Дополнительный рис. S1), что является общим явлением для ВЛС, выращенных ННК III–V, поскольку Энергия образования Гиббса оксидов намного ниже, чем у соединений AIIIBV, и, таким образом, остаточный кислород будет окислять поверхность НВ при воздействии окружающей среды 36 . Однако по сравнению с другими ННК AIIIBV, такими как InAs, GaAs, GaP и GaSb, синтезированными аналогичным методом химического осаждения из газовой фазы 5,6,7,37,38 , в ННК существовало незначительное количество планарных дефектов, хотя и там наблюдается аналогичная толщина слоев естественного оксида. В этом случае мы полагаем, что естественный оксидный слой оказывает незначительное влияние на формирование планарных дефектов в ННК InP, что отличается от влияния кислорода в других металлооксидно-полупроводниковых ННК, где дефицит кислорода привел бы к образование кислородных вакансий в виде точечных дефектов и планарных дефектов также могло бы образоваться, если бы делокализованные атомы кислорода удалялись вдоль периодического расстояния 39,40 .

2а–в). Следует отметить, что всегда существует аморфный слой естественного оксида InO x толщиной 3–5 нм, окружающий ННК (см. Дополнительный рис. S1), что является общим явлением для ВЛС, выращенных ННК III–V, поскольку Энергия образования Гиббса оксидов намного ниже, чем у соединений AIIIBV, и, таким образом, остаточный кислород будет окислять поверхность НВ при воздействии окружающей среды 36 . Однако по сравнению с другими ННК AIIIBV, такими как InAs, GaAs, GaP и GaSb, синтезированными аналогичным методом химического осаждения из газовой фазы 5,6,7,37,38 , в ННК существовало незначительное количество планарных дефектов, хотя и там наблюдается аналогичная толщина слоев естественного оксида. В этом случае мы полагаем, что естественный оксидный слой оказывает незначительное влияние на формирование планарных дефектов в ННК InP, что отличается от влияния кислорода в других металлооксидно-полупроводниковых ННК, где дефицит кислорода привел бы к образование кислородных вакансий в виде точечных дефектов и планарных дефектов также могло бы образоваться, если бы делокализованные атомы кислорода удалялись вдоль периодического расстояния 39,40 . Толщина этого слоя вычитается из всех значений диаметра, обсуждаемых в данном исследовании. В сочетании с изображениями БПФ (вставка на рис. 2a–c) все эти ННК демонстрируют кристаллическую структуру ZB и преимущественную ориентацию роста вдоль направления <111>, в котором эта чистая кристаллическая фаза и однородное направление роста необходимы для крупномасштабных устройств. изготовление. Как показано на изображениях, НВ также содержат значительное количество беспорядочно распределенных дефектов упаковки и границ двойников вдоль направления роста НВ, которые согласуются с яркими/темными контрастными полосами, как показано на рис. 1б вдоль осевого направления СЗ. Большинство изученных планарных дефектов ННК InP характеризуются как двойниковые плоскости (>65%), что можно объяснить относительно низкой энергией образования двойниковых плоскостей, примерно равной половине энергии дефекта упаковки, составляющей ~18 мДж. /м 2 и ~9 мДж/м 2 соответственно 18,41,42 .

Толщина этого слоя вычитается из всех значений диаметра, обсуждаемых в данном исследовании. В сочетании с изображениями БПФ (вставка на рис. 2a–c) все эти ННК демонстрируют кристаллическую структуру ZB и преимущественную ориентацию роста вдоль направления <111>, в котором эта чистая кристаллическая фаза и однородное направление роста необходимы для крупномасштабных устройств. изготовление. Как показано на изображениях, НВ также содержат значительное количество беспорядочно распределенных дефектов упаковки и границ двойников вдоль направления роста НВ, которые согласуются с яркими/темными контрастными полосами, как показано на рис. 1б вдоль осевого направления СЗ. Большинство изученных планарных дефектов ННК InP характеризуются как двойниковые плоскости (>65%), что можно объяснить относительно низкой энергией образования двойниковых плоскостей, примерно равной половине энергии дефекта упаковки, составляющей ~18 мДж. /м 2 и ~9 мДж/м 2 соответственно 18,41,42 . Поскольку энергии планарных дефектов ННК InP сравнительно низки среди всех типичных ННК AIIIBV (например, InAs, GaP и др.), то планарные дефекты легко образуются в процессе роста ННК, в котором эти планарные дефекты уменьшаются путем осторожного настройка экспериментальных параметров, таких как диаметр ННК и пересыщение In катализаторов Au x In y . Что еще более важно, эти плотности плоских дефектов увеличиваются с увеличением диаметра ННК. Чтобы количественно оценить это наблюдение, мы определили плотность плоских дефектов как среднее количество плоских дефектов на 10 нм длины НВ. На основании компиляции более 30 ННК и минимальной длины исследования 500 нм для каждой ННК обнаружено линейное увеличение плотности планарных дефектов в зависимости от диаметра ННК InP с d = 10–40 нм с наклоном ~0,12. (а.е./10 нм)/нм (рис. 2г). Большие или меньшие диаметры за пределами указанного здесь диапазона не исследовались из-за сложности использования наших условий выращивания 13 .

Поскольку энергии планарных дефектов ННК InP сравнительно низки среди всех типичных ННК AIIIBV (например, InAs, GaP и др.), то планарные дефекты легко образуются в процессе роста ННК, в котором эти планарные дефекты уменьшаются путем осторожного настройка экспериментальных параметров, таких как диаметр ННК и пересыщение In катализаторов Au x In y . Что еще более важно, эти плотности плоских дефектов увеличиваются с увеличением диаметра ННК. Чтобы количественно оценить это наблюдение, мы определили плотность плоских дефектов как среднее количество плоских дефектов на 10 нм длины НВ. На основании компиляции более 30 ННК и минимальной длины исследования 500 нм для каждой ННК обнаружено линейное увеличение плотности планарных дефектов в зависимости от диаметра ННК InP с d = 10–40 нм с наклоном ~0,12. (а.е./10 нм)/нм (рис. 2г). Большие или меньшие диаметры за пределами указанного здесь диапазона не исследовались из-за сложности использования наших условий выращивания 13 . Рис. 2 слой был вычтен из определения диаметра СЗ. Вставки в ( a – c ) являются соответствующими БПФ-изображениями ННК, которые здесь указывают ZB-структуры ННК. ( d ) Статистическая компиляция плотности плоских дефектов на 10 нм вдоль направления роста ННК в зависимости от диаметра ННК. Все результаты основаны на информации, извлеченной из изображений ПЭМ.

Рис. 2 слой был вычтен из определения диаметра СЗ. Вставки в ( a – c ) являются соответствующими БПФ-изображениями ННК, которые здесь указывают ZB-структуры ННК. ( d ) Статистическая компиляция плотности плоских дефектов на 10 нм вдоль направления роста ННК в зависимости от диаметра ННК. Все результаты основаны на информации, извлеченной из изображений ПЭМ.

Изображение в натуральную величину

Линейный рост плотности планарных дефектов с увеличением диаметра ННК можно объяснить рядом факторов. Как теоретическими расчетами, так и экспериментами показано, что кристаллическая структура ННК, независимо от того, существует ли она в фазах WZ или ZB, зависит не только от химического состава и условий роста 14,25 , но и от диаметра ННК, в которых тонкие ННК предпочитают образование фазы WZ, а толстые ННК имеют тенденцию к росту со структурой ZB 14,42 . Примечательно, что, поскольку ННК InP здесь выращиваются неэпитаксиально на аморфных подложках, отсутствует какая-либо основная кристаллическая подложка, направляющая начальный рост ННК. Однако, поскольку плоскости InP {111} представляют собой плотноупакованную поверхность с наименьшей свободной энергией в структуре ZB, рост ННК на плоскостях {111} вдоль направлений <111> энергетически выгоден; следовательно, ядра НЗ, выровненные с этой ориентацией, всегда будут расти быстрее и иметь тенденцию доминировать во время роста 14,43 . Кроме того, как подтверждают наблюдения с помощью ПЭМ, ННК InP в указанном выше диапазоне диаметров всегда растут со структурой ZB в объемной фазе, но часто содержат вращательные блоки, характерные для роста ННК ZB III–V, что обусловлено малой разницей энергий между нормальным и двойниковым ядрами 14,44 . Поскольку их оси вращения также хорошо выровнены по направлениям <111>, эти блоки затем приведут к плоским дефектам, таким как дефекты упаковки и границы двойников, соответственно. Таким образом, все эти свидетельства иллюстрируют образование планарных дефектов в ННК InP, и были проведены работы для дальнейшего понимания этих дефектов.

Однако, поскольку плоскости InP {111} представляют собой плотноупакованную поверхность с наименьшей свободной энергией в структуре ZB, рост ННК на плоскостях {111} вдоль направлений <111> энергетически выгоден; следовательно, ядра НЗ, выровненные с этой ориентацией, всегда будут расти быстрее и иметь тенденцию доминировать во время роста 14,43 . Кроме того, как подтверждают наблюдения с помощью ПЭМ, ННК InP в указанном выше диапазоне диаметров всегда растут со структурой ZB в объемной фазе, но часто содержат вращательные блоки, характерные для роста ННК ZB III–V, что обусловлено малой разницей энергий между нормальным и двойниковым ядрами 14,44 . Поскольку их оси вращения также хорошо выровнены по направлениям <111>, эти блоки затем приведут к плоским дефектам, таким как дефекты упаковки и границы двойников, соответственно. Таким образом, все эти свидетельства иллюстрируют образование планарных дефектов в ННК InP, и были проведены работы для дальнейшего понимания этих дефектов.

В попытке изучить происхождение зависимых от диаметра планарных дефектов в синтезированных ННК InP были проведены обширные исследования. Как показано на ПЭМ-изображениях BF (см. Дополнительный рис. S1a – c) и соответствующих ПЭМ-изображениях с высоким разрешением области наконечника NW (рис. 3a, c, e), сферические каталитические наконечники на основе Au четко наблюдаются на одном концы ННК, что свидетельствует о наличии механизма роста СЛС в ННК и согласуется с предыдущими сообщениями 10,12,13,14 . Кроме того, в соответствии с режимом роста VLS, поскольку рост NW инициируется на границе раздела катализатор/NW, ожидается, что каталитическое пересыщение будет иметь подавляющее влияние на рост 37,43,45 . Поэтому важно оценить химический состав и кристаллическую структуру каталитических наконечников с разными диаметрами ННК. Катализаторы в основном состоят из Au и In с расчетным атомным соотношением 3:2, 9:4 и 3:1 для самой тонкой, средней и самой толстой группы ННК (т. е. средние d~11, 18 и 39).нм) соответственно, и в измерениях ЭДС P не обнаруживается (рис. 3b, d, f). Период решетки, определенный с помощью ПЭМ и соответствующих изображений БПФ (вставка на рис. 3a, c, e), указывает на то, что катализаторы существуют в гексагональной фазе Au 3 In 2 (PDF 00-026-0710) с параметрами решетки фазы a = 0,456 нм, c = 0,907 нм, кубической фазы Au 9 In 4 (PDF 00-029-0649) с параметрами решетки a = 0,984 нм и ромбической фазы Au 8 3 -2592) с параметрами решетки a = 0,586 нм, b = 0,475 нм и c = 0,517 нм соответственно, и все они согласуются с результатами ЭДС. Отмечено, что содержание In в каталитических наконечниках увеличивается с уменьшением диаметра ННК, что свидетельствует о том, что меньшие катализаторы Au x In и могут давать более высокие перенасыщенные In катализаторные наконечники, которые могут производить более тонкие ННК InP с меньшим плоские дефекты, в то время как более крупные катализаторы Au x In y с более низким пересыщением In могут индуцировать только более толстые ННК InP с более высокой плотностью плоских дефектов.

е. средние d~11, 18 и 39).нм) соответственно, и в измерениях ЭДС P не обнаруживается (рис. 3b, d, f). Период решетки, определенный с помощью ПЭМ и соответствующих изображений БПФ (вставка на рис. 3a, c, e), указывает на то, что катализаторы существуют в гексагональной фазе Au 3 In 2 (PDF 00-026-0710) с параметрами решетки фазы a = 0,456 нм, c = 0,907 нм, кубической фазы Au 9 In 4 (PDF 00-029-0649) с параметрами решетки a = 0,984 нм и ромбической фазы Au 8 3 -2592) с параметрами решетки a = 0,586 нм, b = 0,475 нм и c = 0,517 нм соответственно, и все они согласуются с результатами ЭДС. Отмечено, что содержание In в каталитических наконечниках увеличивается с уменьшением диаметра ННК, что свидетельствует о том, что меньшие катализаторы Au x In и могут давать более высокие перенасыщенные In катализаторные наконечники, которые могут производить более тонкие ННК InP с меньшим плоские дефекты, в то время как более крупные катализаторы Au x In y с более низким пересыщением In могут индуцировать только более толстые ННК InP с более высокой плотностью плоских дефектов. Кроме того, количество планарных дефектов не зависит от кристаллической структуры Au 9.0227 x В катализаторах и , поскольку ННК InP обычно выращивались по механизму VLS. В частности, во время роста ННК катализаторы, существующие в жидком состоянии, не имеют какой-либо кристаллической структуры, эпитаксиально определяющей кристаллическую фазу и ориентацию роста ННК 13 . В результате количество плоских дефектов монотонно увеличивается с увеличением диаметра ННК (рис. 2d) и увеличивается с уменьшением содержания In в каталитическом наконечнике (см. Дополнительный рис. S2).

Кроме того, количество планарных дефектов не зависит от кристаллической структуры Au 9.0227 x В катализаторах и , поскольку ННК InP обычно выращивались по механизму VLS. В частности, во время роста ННК катализаторы, существующие в жидком состоянии, не имеют какой-либо кристаллической структуры, эпитаксиально определяющей кристаллическую фазу и ориентацию роста ННК 13 . В результате количество плоских дефектов монотонно увеличивается с увеличением диаметра ННК (рис. 2d) и увеличивается с уменьшением содержания In в каталитическом наконечнике (см. Дополнительный рис. S2).

( a,c,e ) ПЭМ-изображения с высоким разрешением репрезентативных ННК InP с различными диаметрами ~ 11, 18 и 39 нм соответственно. На верхней и нижней вставках представлены БПФ-изображения наконечника катализатора и корпуса НВ соответственно. ( b, d, f ) Спектры EDS наконечника катализатора, как показано на панели ( a , c , e) соответственно.

Изображение полного размера

Дальнейший теоретический анализ обсуждавшегося выше каталитического пересыщения необходим для того, чтобы понять роль пересыщения In в наночастицах Au и их возможную связь с образованием плоских дефектов при росте ННК. На основе эффекта Гиббса-Томсона хорошо установлено, что частицы Au могут быть пересыщены In в нанометровом масштабе из-за большей поверхностной энергии наночастиц, которая может быть описана уравнением (1)

где C d — концентрация In в наночастице Au диаметром d , C 0 — равновесная концентрация в материалах с плоской поверхностью (d → ∞), γ — поверхностная энергия (1,14 Дж м − 2 ), V м — молярный объем Au (при условии, что в расплавленной фазе 1,14 × 10 −5 м 3 моль −1 ), R постоянная (8,314 9017 Дж · моль −1 −1 ), а T — температура роста (постоянная 733 K для всех наших экспериментов по выращиванию) 46 . Изменяя диаметр частиц Au, это уравнение будет генерировать кривую пересыщения In (синяя линия со сплошными круглыми сплошными точками на рис. 4). Сравнивая наши экспериментальные результаты 66,7 (AuIn 2 ), 40 (Au 3 In 2 ), 30,7 (Au 9 In 4 ), 25 (Au 2Au 2 Au 2 In 3 ) и 7 (Au 3 ) 9 In) атомных % концентрации In в различных диаметрах ННК (красная линия со сплошными треугольными точками) на моделируемую кривую, экспериментальные результаты хорошо согласуются с результатами моделирования экспоненциального роста пересыщения In в ННК с уменьшением диаметра, принимая C 0 с концентрацией 10 атомных % In. Небольшое расхождение между экспериментальными и смоделированными результатами, наблюдаемое здесь, можно объяснить разницей между смоделированными сферическими диаметрами Au и реальными размерами полусфер.

Изменяя диаметр частиц Au, это уравнение будет генерировать кривую пересыщения In (синяя линия со сплошными круглыми сплошными точками на рис. 4). Сравнивая наши экспериментальные результаты 66,7 (AuIn 2 ), 40 (Au 3 In 2 ), 30,7 (Au 9 In 4 ), 25 (Au 2Au 2 Au 2 In 3 ) и 7 (Au 3 ) 9 In) атомных % концентрации In в различных диаметрах ННК (красная линия со сплошными треугольными точками) на моделируемую кривую, экспериментальные результаты хорошо согласуются с результатами моделирования экспоненциального роста пересыщения In в ННК с уменьшением диаметра, принимая C 0 с концентрацией 10 атомных % In. Небольшое расхождение между экспериментальными и смоделированными результатами, наблюдаемое здесь, можно объяснить разницей между смоделированными сферическими диаметрами Au и реальными размерами полусфер.

Моделирование каталитического пересыщения In в наночастицах Au разного диаметра (синяя линия) и экспериментальные результаты каталитического концентрирования In с разным диаметром ННК (красная линия).

Полноразмерное изображение

Обсуждение

На основании описанных подробных характеристик и анализа было обнаружено, что катализаторы меньшего размера дают более высокие пересыщенные кончики катализатора, а также более тонкие ННК InP с меньшим количеством плоских дефектов. Зависимое от диаметра образование планарных дефектов можно объяснить следующим образом (рис. 5). При отжиге пленки катализатора Au (т. е. номинальной толщиной 0,5 нм) можно получить широкое распределение размеров наночастиц (рис. 5а). С уменьшением размера катализатора соответствующее отношение поверхности к объему будет быстро увеличиваться, заставляя элементы-предшественники In намного быстрее диффундировать в частицы катализатора (рис. 5b) 43,45,47 . ННК InP выращивают путем подачи компонентов фосфора на поверхность раздела катализатор/ННК (рис. 5с), а не путем растворения в катализаторе или сплавления с наночастицами Au x In y из-за его относительно низкой растворимости в Au 48 , что также объясняет отсутствие пика Р-характеристик в спектре ЭДС в каталитическом наконечнике (рис. 3). Более того, высокое содержание индия в катализаторе будет вызывать более высокое каталитическое пересыщение, способствуя непрерывному, эффективному и гомогенному осаждению индия из кончиков жидких сплавов золота для химической реакции с предшественником фосфора. Таким образом, продукты реакции могли бы эффективно мигрировать в соответствующие атомные позиции, чтобы получить ННК InP с более низкой плотностью планарных дефектов. С другой стороны, для больших диаметров ННК с более низким каталитическим пересыщением In недостаточная диффузия In (т. е. обогащение золотом) приведет к уменьшенному и неравномерному выделению In на границе раздела растущих ННК, что приведет к значительному количеству плоских дефектов. там (рис. 5г). Подобные явления также наблюдались в ННК GaAs и InAs, катализируемых Au 9 .0178 43,45 . Спектры EDS показывают, что атомное соотношение In: P составляет примерно 1: 1 в области тела ННК для всех исследованных диаметров (см. Дополнительный рисунок S1d, e, f), что указывает на то, что полученные ННК InP являются стехиометрическими, несмотря на существование плоскостных дефектов.

3). Более того, высокое содержание индия в катализаторе будет вызывать более высокое каталитическое пересыщение, способствуя непрерывному, эффективному и гомогенному осаждению индия из кончиков жидких сплавов золота для химической реакции с предшественником фосфора. Таким образом, продукты реакции могли бы эффективно мигрировать в соответствующие атомные позиции, чтобы получить ННК InP с более низкой плотностью планарных дефектов. С другой стороны, для больших диаметров ННК с более низким каталитическим пересыщением In недостаточная диффузия In (т. е. обогащение золотом) приведет к уменьшенному и неравномерному выделению In на границе раздела растущих ННК, что приведет к значительному количеству плоских дефектов. там (рис. 5г). Подобные явления также наблюдались в ННК GaAs и InAs, катализируемых Au 9 .0178 43,45 . Спектры EDS показывают, что атомное соотношение In: P составляет примерно 1: 1 в области тела ННК для всех исследованных диаметров (см. Дополнительный рисунок S1d, e, f), что указывает на то, что полученные ННК InP являются стехиометрическими, несмотря на существование плоскостных дефектов. Все эти результаты дают ценную информацию о реализации малодефектных InP NW для практических приложений.

Все эти результаты дают ценную информацию о реализации малодефектных InP NW для практических приложений.

Схематическая иллюстрация механизма роста VLS катализируемых Au ННК InP в наших исследованиях.

( a ) Формирование наночастиц Au из каталитической пленки Au толщиной 0,5 нм после отжига; ( b ) Au x Зародыши сплава In y образуются путем диффузии атомов In в наночастицы катализатора Au; концентрация In становится выше для более мелких частиц, тогда как концентрация In ниже для более крупных частиц; ( c ) InP NW выращивают путем подачи компонентов P на поверхность раздела катализатор/NW и последующей реакции с In из-за пересыщения в каталитических наконечниках; плотность планарных дефектов ниже для узких ННК и становится выше для толстых ННК; ( d ) непрерывный осевой рост ННК InP с различным диаметром ННК и плотностью дефектов.

Изображение с полным размером

Таким образом, ННК InP с чистой кубической фазой цинковой обманки и однородной ориентацией роста были успешно синтезированы с помощью простого и недорогого каталитического химического осаждения из паровой фазы с твердым источником на аморфные подложки. Судя по подробной структурной характеристике, значительное количество плоских дефектов, таких как дефекты упаковки и границы двойников, четко наблюдается вдоль направления роста СЗ <111>. В частности, обнаружено, что эти дефекты линейно возрастают с диаметром ННК для d = 10–40 нм. Эта зависимость может быть объяснена более высокой степенью пересыщения In в более мелких наночастицах Au-катализатора из-за эффекта Гиббса-Томсона, а предшественник In может быть гомогенно включен в частицы и более эффективно реагировать с P-компонентом с образованием ННК с минимальной плоскостные дефекты. Все эти результаты позволяют лучше понять синтез высококачественных NW InP, а при тщательном учете диаметра NW и структурного дизайна можно получить повышенную кристалличность и оптимизированные характеристики устройства.

Судя по подробной структурной характеристике, значительное количество плоских дефектов, таких как дефекты упаковки и границы двойников, четко наблюдается вдоль направления роста СЗ <111>. В частности, обнаружено, что эти дефекты линейно возрастают с диаметром ННК для d = 10–40 нм. Эта зависимость может быть объяснена более высокой степенью пересыщения In в более мелких наночастицах Au-катализатора из-за эффекта Гиббса-Томсона, а предшественник In может быть гомогенно включен в частицы и более эффективно реагировать с P-компонентом с образованием ННК с минимальной плоскостные дефекты. Все эти результаты позволяют лучше понять синтез высококачественных NW InP, а при тщательном учете диаметра NW и структурного дизайна можно получить повышенную кристалличность и оптимизированные характеристики устройства.

Метод

Синтез InP NW

InP NW, используемые в этом исследовании, были приготовлены методом каталитического химического осаждения из паровой фазы (SSCVD) в двухзонной горизонтальной трубчатой печи, как сообщалось ранее 13 . Вкратце, твердый источник (1 грамм порошка InP, чистота 99,995%) помещали в тигель из нитрида бора и испаряли в центре входной зоны, а подложку (Si/SiO 2 штук с толщиной 50 нм термически выращенный оксид) располагали в середине нижней по потоку зоны с углом наклона примерно 20° и на расстоянии 10 см от источника. Пленки катализатора Au номинальной толщиной 0,5 нм предварительно осаждали в термическом испарителе под вакуумом примерно 1 ×10 −6 Торр на подложки с последующим термическим отжигом при 800 °C в течение 10 мин в среде водорода (чистота 99,999%) с целью получения нанокластеров Au в нижней зоне. Этот метод обеспечивает простой и экономичный подход к приготовлению катализаторов Au, которые в дальнейшем катализируются для выращивания высококачественных ННК. При снижении температуры подложки до заданной температуры роста 460 °С источник нагревался до требуемой температуры источника 770 °С. Н 2 с расходом 100 см3/мин использовали в качестве газа-носителя для транспортировки паров прекурсора к подложке в течение всей продолжительности роста 30 мин при технологическом давлении 1 Торр.