Плавление — Википедия

Плавле́ние — это процесс перехода тела из кристаллического твёрдого состояния в жидкое, то есть переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Плавление происходит с поглощением теплоты плавления и является фазовым переходом первого рода, которое сопровождается скачкообразным изменением теплоёмкости в конкретной для каждого вещества температурной точке превращения — температура плавления.

Способность плавиться относится к физическим свойствам вещества[1]

При нормальном давлении, наибольшей температурой плавления среди металлов обладает вольфрам (3422 °C), среди простых веществ — углерод (по разным данным 3500 — 4500 °C[2]) а среди произвольных веществ — карбид тантала-гафния Ta4HfC5 (3942 °C). Можно считать, что самой низкой температурой плавления обладает гелий: при нормальном давлении он остаётся жидким при сколь угодно низких температурах.

Многие вещества при нормальном давлении не имеют жидкой фазы. При нагревании они путём сублимации сразу переходят в газообразное состояние.

Плавление смесей и твёрдых растворов[править | править код]

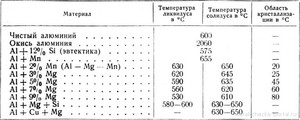

У сплавов, как правило, нет определённой температуры плавления; процесс их плавления происходит в конечном диапазоне температур. На диаграммах состояния «температура — относительная концентрация» имеется конечная область сосуществования жидкого и твёрдого состояния, ограниченная кривыми ликвидуса и солидуса. Аналогичная ситуация имеет место и в случае многих твёрдых растворов.

Фиксированной температуры плавления нет также у аморфных тел; они переходят в жидкое состояние постепенно, размягчаясь при повышении температуры.

Технически плавление вещества осуществляется с помощью подвода тепловой энергии снаружи образца (внешний нагрев, например, в термической печи) или непосредственно во всём его объёме (внутренний нагрев, например, резистивный нагрев при пропускании тока через образец, или индукционный нагрев в высокочастотном электромагнитном поле). Способ плавления не влияет на основные характеристики процесса — температуру и скрытую теплоту плавления, но определяет внешнюю картину плавления, например, появление квази-жидкого слоя на поверхности образца при внешнем нагреве.

Считается, что плавление характеризуется потерей дальнего ориентационного межатомного порядка в кристалле с переходом к «жидкоподобному» или «газоплотному» беспорядку.

Природа плавления[править | править код]

Поясним вначале, почему при некоторой температуре тело предпочитает разорвать часть межатомных связей и из упорядоченного состояния (кристалл) перейти в неупорядоченное (жидкость).

Как известно из термодинамики, при фиксированной температуре тело стремится минимизировать свободную энергию F=E−TS{\displaystyle F=E-TS}. При низких температурах второе слагаемое (произведение температуры и энтропии) несущественно, и в результате всё сводится к минимизации обычной энергии E{\displaystyle E}. Состояние с минимальной энергией — это кристаллическое твёрдое тело. При повышении температуры, второе слагаемое становится всё важнее, и при некоторой температуре оказывается выгоднее разорвать некоторые связи. При этом обычная энергия E{\displaystyle E} слегка повысится, но при этом сильно возрастет и энтропия, что в результате приведёт к понижению свободной энергии.

Динамика плавления[править | править код]

Тепловые колебания атомов в решетке кристалла: точки — атомы, соединяющие линейные отрезки — межатомные связи Поведение атомов жидкости после перехода кристалла через точку плавления, как в среднем постоянные для заданной температуры разрывы и восстановления межкластерных и внутрикластерных межатомных связей (короткие утолщенные отрезки — разорванные связи)[3]Изначально, в умозрительном, то есть не количественном, представлении считалось, что в динамике плавление происходит следующим образом. При повышении температуры тела увеличивается амплитуда тепловых колебаний его молекул, и время от времени возникают структурные дефекты решётки в виде перескоков атомов, роста дислокаций и других нарушений кристаллической решетки [4]. Каждый такой дефект, возникновение и перемещение дислокаций требуют определённого количества энергии, поскольку сопровождается разрывом некоторых межатомных связей. Стадия рождения и накопления дефектов называется стадией предплавления. Кроме того, на этой стадии, как правило, при внешнем нагреве возникает квази-жидкий слой на поверхности тела. Считается, что при некоторой температуре концентрация дефектов становится столь большой, что приводит к потере ориентационного порядка в образце, то есть плавлению.

Однако, в связи с тем, что механизм термодеструкции кристалла за счёт образования дефектов и роста дислокаций, протекающей в широком диапазоне температур, не приводит к фазовому превращению 1-го рода, то есть к скачку термодинамических характеристик вещества в конкретной, фиксированной для каждого вещества температурной точке, то Линдеман

Теоретические исследования В. Андреева[10][11] показали, что динамика плавления кристаллического тела, как фазового превращения 1-го рода, определяется (в отличие от модели накопления дефектов и дислокаций и модели Линдемана) «катастрофичеким» (crash — [крэш]) конформационным преобразованием (инвертированием) структуры группы атомов при их тепловых колебаниях с амплитудами, меньшими межатомных расстояний в решетке, сопровождаемым разрушением межатомной связи при преодолении потенциального барьера инвертирования в фиксированной температурной точке с затратой постоянной величины энергии, ниже энергии атомизации решетки, и равной удельной теплоте плавления. Этот механизм приводит к подтверждаемой экспериментально кластерной структуре связанного (конденсированного) жидкого состояния с постоянным (для заданной температуры) средним числом разрывающихся и восстанавливающихся межкластерных и внутрикластерных межатомных связей, обеспечивающих сохранение объёма и определяющих подвижность (текучесть) и химическую активность жидкости. С ростом температуры количество атомов в кластерах уменьшается за счет увеличения разорванных связей. Образующиеся свободные атомы (молекулы) испаряются с поверхности жидкости или остаются в межкластерном пространстве в качестве растворённого газа (пара). При температуре кипения вещество переходит в моноатомное (мономолекулярное) газообразное (парообразное) состояние.

Плавление в двумерных системах[править | править код]

В двумерных или квази-двумерных системах кристалл является гораздо более шатким объектом, чем в трёхмерном случае, а именно у двумерного кристалла нет дальнего позиционного порядка. Для сравнения, в одномерном случае кристалл при конечной температуре вообще не может быть стабильным.

Как выяснилось, это приводит к тому, что плавление двумерного кристалла происходит в два этапа. Вначале кристалл переходит в так называемую гексатическую фазу, в которой теряется ближний позиционный порядок, но сохраняется ориентационный, а затем происходит потеря и ориентационного порядка и тело становится жидким.

- ↑ С. Т. Жуков Химия 8-9 класс, Глава 1. Основные представления и понятия химии

- ↑ Разброс экспериментальных данных связан, по видимому, с фазовым переходом графит-карбин и различной скоростью нагрева при измерениях. Климовский И. И., Марковец В. В. Влияние фазового перехода графит-карбин на излучательную способность графитовых образцов при их нагревании до температур 3000 K и более // International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology. — 2007. — № 6 (50). — С. 50—59. Архивировано 26 октября 2015 года.

- ↑ Андреев В. Д. Избранные проблемы теоретической физики.. — Киев: Аванпост-Прим,. — 2012.

- ↑ Мейер К. Физико-химическая кристаллография, М., «Металлография», 1972

- ↑ Lindemann F. A. // Phys.Z., 1910, v.11, p.609

- ↑ Wood W. W., Jacobson J. D. Preliminary Results from a Recalculation of the Monte Carlo Equation of State of Hard Spheres // J. Chem. Phys.. — 1957. — № 27. — С. 1207. — doi:10.1063/1.1743956.

- ↑ Alder B. J., Wainwright T. E. Phase Transition in Elastic Disks // Phys. Rev.. — 1962. — № 127. — С. 359. — doi:10.1103/PhysRev.127.359.

- ↑ Hoover W. G., Gray S. G., Johnson K. W. Thermodynamic Properties of the Fluid and Solid Phases for Inverse Power Potentials // J. Chem. Phys.. — 1971. — № 55. — С. 1128. — doi:10.1063/1.1676196.

- ↑ Пайнс Д. Элементарные возбуждения в твёрдых телах. М., Мир, 1965.

- ↑ Андреев В. Д. Крэш (crash)-конформационная кинематика ковалентной решетки алмаза при плавлении. // Журнал структурной химии. — 2001. — № 3. — С. 486—495.

- ↑ Андреев В. Д. «Фактор плавления» при межатомных взаимодействиях в алмазной решетке. // Химическая физика. — 2002. — № 8,т.21. — С. 35—40.

Температура плавления цветных и черных металлов

В металлургической промышленности одним из основных направлений считается литье металлов и их сплавов по причине дешевизны и относительной простоты процесса. Отливаться могут формы с любыми очертаниями различных габаритов, от мелких до крупных; это подходит как для массового, так и для индивидуального производства.

Литье является одним из древнейших направлений работы с металлами, и начинается примерно с бронзового века: 7−3 тысячелетия до н. э. С тех пор было открыто множество материалов, что приводило к развитию технологии и повышению требований к литейной промышленности.

В наши дни существует много направлений и видов литья, различающихся по технологическому процессу. Одно остается неизменным — физическое свойство металлов переходить из твердого состояния в жидкое, и важно знать то, при какой температуре начинается плавление разных видов металлов и их сплавов.

Процесс плавления металла

Данный процесс обозначает собой переход вещества из твердого состояния в жидкое. При достижении точки плавления металл может находиться как в твердом, так и в жидком состоянии, дальнейшее возрастание приведет к полному переходу материала в жидкость.

Данный процесс обозначает собой переход вещества из твердого состояния в жидкое. При достижении точки плавления металл может находиться как в твердом, так и в жидком состоянии, дальнейшее возрастание приведет к полному переходу материала в жидкость.

То же самое происходит и при застывании — при достижении границы плавления вещество начнет переходить из жидкого состояния в твердое, и температура не изменится до полной кристаллизации.

При этом следует помнить, что данное правило применимо только для чистого металла. Сплавы не имеют четкой границы температур и совершают переход состояний в некотором диапазоне:

- Солидус — линия температуры, при которой начинает плавиться самый легкоплавкий компонент сплава.

- Ликвидус — окончательная точка плавления всех компонентов, ниже которой начинают появляться первые кристаллы сплава.

Точно измерить температуру плавления таких веществ невозможно, точкой перехода состояний указывается числовой промежуток.

В зависимости от температуры, при которой начинается плавление металлов, их принято разделять на:

- Легкоплавкие, до 600 °C. К ним относятся олово, цинк, свинец и другие.

- Среднеплавкие, до 1600 °C. Большинство распространенных сплавов, и такие металлы как золото, серебро, медь, железо, алюминий.

- Тугоплавкие, свыше 1600 °C. Титан, молибден, вольфрам, хром.

Также существует и температура кипения — точка, при достижении которой расплавленный металл начнет переход в газообразное состояние. Это очень высокая температура, как правило, в 2 раза превышающая точку расплава.

Влияние давления

Температура плавления и равная ей температура затвердевания зависят от давления, возрастая с его повышением. Это обусловлено тем, что при повышении давления атомы сближаются между собой, а для разрушения кристаллической решетки их нужно отдалить. При повышенном давлении требуется большая энергия теплового движения и соответствующая ей температура плавления увеличивается.

Температура плавления и равная ей температура затвердевания зависят от давления, возрастая с его повышением. Это обусловлено тем, что при повышении давления атомы сближаются между собой, а для разрушения кристаллической решетки их нужно отдалить. При повышенном давлении требуется большая энергия теплового движения и соответствующая ей температура плавления увеличивается.

Существуют исключения, когда температура, необходимая для перехода в жидкое состояние, при повышенном давлении уменьшается. К таким веществам относят лёд, висмут, германий и сурьма.

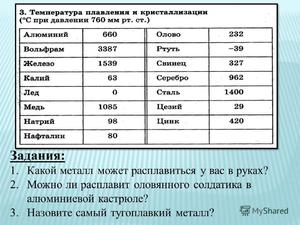

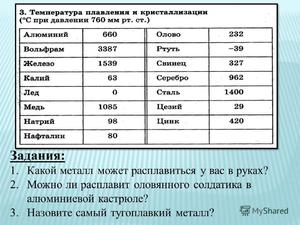

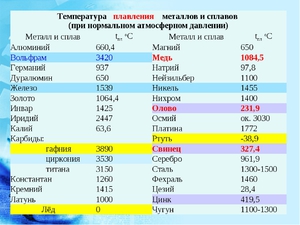

Таблица температур плавления

Любому человеку, связанному с металлургической промышленностью, будь то сварщик, литейщик, плавильщик или ювелир, важно знать температуры, при которых происходит расплав материалов, с которыми он работает. В нижеприведенной таблице указаны точки плавления наиболее распространенных веществ.

Таблица температур плавления металлов и сплавов

| Название | T пл, °C |

|---|---|

| Алюминий | 660,4 |

| Медь | 1084,5 |

| Олово | 231,9 |

| Цинк | 419,5 |

| Вольфрам | 3420 |

| Никель | 1455 |

| Серебро | 960 |

| Золото | 1064,4 |

| Платина | 1768 |

| Титан | 1668 |

| Дюралюминий | 650 |

| Углеродистая сталь | 1100−1500 |

| Чугун | 1110−1400 |

| Железо | 1539 |

| Ртуть | -38,9 |

| Мельхиор | 1170 |

| Цирконий | 3530 |

| Кремний | 1414 |

| Нихром | 1400 |

| Висмут | 271,4 |

| Германий | 938,2 |

| Жесть | 1300−1500 |

| Бронза | 930−1140 |

| Кобальт | 1494 |

| Калий | 63 |

| Натрий | 93,8 |

| Латунь | 1000 |

| Магний | 650 |

| Марганец | 1246 |

| Хром | 2130 |

| Молибден | 2890 |

| Свинец | 327,4 |

| Бериллий | 1287 |

| Победит | 3150 |

| Фехраль | 1460 |

| Сурьма | 630,6 |

| карбид титана | 3150 |

| карбид циркония | 3530 |

| Галлий | 29,76 |

Помимо таблицы плавления, существует много других вспомогательных материалов. Например, ответ на вопрос, какова температура кипения железа лежит в таблице кипения веществ. Помимо кипения, у металлов есть ряд других физических свойств, как прочность.

Прочность металлов

Помимо способности перехода из твердого в жидкое состояние, одним из важных свойств материала является его прочность — возможность твердого тела сопротивлению разрушению и необратимым изменениям формы. Основным показателем прочности считается сопротивление возникающее при разрыве заготовки, предварительно отожженной. Понятие прочности не применимо к ртути, поскольку она находится в жидком состоянии. Обозначение прочности принято в МПа — Мега Паскалях.

Помимо способности перехода из твердого в жидкое состояние, одним из важных свойств материала является его прочность — возможность твердого тела сопротивлению разрушению и необратимым изменениям формы. Основным показателем прочности считается сопротивление возникающее при разрыве заготовки, предварительно отожженной. Понятие прочности не применимо к ртути, поскольку она находится в жидком состоянии. Обозначение прочности принято в МПа — Мега Паскалях.

Существуют следующие группы прочности металлов:

- Непрочные. Их сопротивление не превышает 50МПа. К ним относят олово, свинец, мягкощелочные металлы

- Прочные, 50−500МПа. Медь, алюминий, железо, титан. Материалы этой группы являются основой многих конструкционных сплавов.

- Высокопрочные, свыше 500МПа. Например, молибден и вольфрам.

Таблица прочности металлов

| Металл | Сопротивление, МПа |

|---|---|

| Медь | 200−250 |

| Серебро | 150 |

| Олово | 27 |

| Золото | 120 |

| Свинец | 18 |

| Цинк | 120−140 |

| Магний | 120−200 |

| Железо | 200−300 |

| Алюминий | 120 |

| Титан | 580 |

Наиболее распространенные в быту сплавы

Как видно из таблицы, точки плавления элементов сильно разнятся даже у часто встречающихся в быту материалов.

Как видно из таблицы, точки плавления элементов сильно разнятся даже у часто встречающихся в быту материалов.

Так, минимальная температура плавления у ртути -38,9 °C, поэтому в условиях комнатной температуры она уже в жидком состоянии. Именно этим объясняется то, что бытовые термометры имеют нижнюю отметку в -39 градусов Цельсия: ниже этого показателя ртуть переходит в твердое состояние.

Припои, наиболее распространенные в бытовом применении, имеют в своем составе значительный процент содержания олова, имеющего точку плавления 231.9 °C, поэтому большая часть припоев плавится при рабочей температуре паяльника 250−400°C.

Помимо этого, существуют легкоплавкие припои с более низкой границей расплава, до 30 °C и применяются тогда, когда опасен перегрев спаиваемых материалов. Для этих целей существуют припои с висмутом, и плавка данных материалов лежит в интервале от 29,7 — 120 °C.

Расплавление высокоуглеродистых материалов в зависимости от легирующих компонентов лежит в границах от 1100 до 1500 °C.

Точки плавления металлов и их сплавов находятся в очень широком температурном диапазоне, от очень низких температур (ртуть) до границы в несколько тысяч градусов. Знание этих показателей, а так же других физических свойств очень важно для людей, которые работают в металлургической сфере. Например, знание того, при какой температуре плавится золото и другие металлы пригодятся ювелирам, литейщикам и плавильщикам.

| Полиолефины (полиэтилен, полипропилен) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) ГОСТ 16337 | 900-939 | 105-108 | 80-90 | -70 | -50…70 |

| Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) ГОСТ 16338 | 948-959 | 125-135 | 128-134 | -60 | -60…100 |

| Высокопрочный полиэтилен низкого давления (ТУ 6-05-1721-75) | 942-957 | 125-135 | 125-140 | -140 | — |

| Высокомолекулярный полиэтилен низкого давления (ТУ 6-05-50-76) | 935 | — | 140 | -150 | — |

| Модифицированный полиэтилен низкого давления (ТУ 6-05-55-76) | 937-943 | — | 120-125 | — | — |

| Полипропилен (ТУ 6-05-11-05-73) | 900-910 | 164-170 | 95-100 | -15…-8 | — |

| Блоксополимер пропилена с этиленом (ТУ 6-05-1756-76) | 910 | 164-170 | 140-145 | — | — |

| Сополимер этилена с пропиленом низкого давления (ТУ 6-05-529-76) | 907-913 | — | — | -140 | — |

| Сэвилин — сополимер этилена с винилацетатом (ТУ 6-05-1636-73) | 920-959 | — | 30-95 | -75…-60* | — |

| Кабельный полиэтилен (ТУ 6-05-475-73) | 921 | — | 105-120 | -60 | — |

| Композиция самозатухающая на основе полиэтилена (ТУ 6-05-1445-72) | 1000 | — | 80 | -50 | — |

| Композиции полиэтилена низкой плотности с наполнителями (ТУ 6-05-1409-74) | 940-1100 | — | 80-92 | -60…-30 | — |

| Композиции на основе поли-4-метил-1-пентена (темплена) (ТУ 6-05-589-77) | 830-834 | 190-210 | 150-180 | -60* | — |

| Термостойкие окрашенные композиции на основе темплена (ТУ 6-05-637-77) | — | 200-210 | 170-180 | -60* | — |

| Композиция темплена с повышенной диэлектрической проницаемостью (ТУ 6-05-583-75) | 1800-2000 | — | 220 | -40* | — |

| Полипропиленовая пленка (ТУ 6-05-360-72, ТУ 6-05-469-77, ТУ 38-10524-73) | 890-910 | — | — | — | -50…120 |

| Полистирол и пластмассы на его основе | |||||

| Полистиролы общего назначения | 1050-1100 | — | 82-95 | -40* | до 65 |

| Полистирол ударопрочный (ОСТ 6-05-406-75) | 1060 | — | 85-95 | -40 | — |

| Полистирол вспенивающийся (ОСТ 6-05-202-73) | 20-30 | — | — | -65…-60* | до 70 |

| АБС-пластики (ТУ 6-05-1587-74) | 1030-1050 | — | 95-117 | -60…-40 | — |

| АБС-пластик СНП (ГОСТ 13077) | 1140 | — | 103 | — | -40…70 |

| Полистирол оптический и светотехнический (ТУ 6-05-1728-75) | 1050-1080 | — | 82-100 | — | -40…65 |

| Сополимеры стирола САН (ТУ 6-05-1580-75) | 1000-1040 | — | 96-108 | -60 | до 75 |

| Сополимер стирола САМ-Э | 1050-1170 | — | — | -60 | до 90 |

| Сополимеры стирола МС и МСН (ГОСТ 12271) | 1120-1140 | — | 86-88 | — | -40…70 |

| Сополимер стирола ударопрочный МСП (ТУ 6-05-626-76) | 1100 | — | 95-105 | — | — |

| Ударопрочные полистирольные пластики СНК и УПМ (ТУ 6-05-041-528-74) | 1050-1080 | — | 70-80 | — | до 70 |

| Пресс-материал 390 (ТУ 84-89-75) 46 и 46а (ТУ 84-142-70) | 1100-1300 | — | — | — | -60…60 |

| Материал АТ-1 (МРТУ 6-05-1197-69) и АТ-2 | 1150-1300 | — | 100-102 | — | -40…70 |

| Композиция стилон (ТУ 6-05-478-73) | 1100 | — | 125-130 | — | — |

| Пленка полистирольная (ГОСТ 12998) | 1050 | — | 95-100 | — | -50…70 |

| Высокочастотный диэлектрик стиролинк | 1200 | — | — | — | -60…100 |

| Фольгированный материал СА-3,8Ф (ТУ 16-503-108-72) | 1800 | — | 120 | — | -60…90 |

| Листовой самозатухающий материал АБС-090ЗС (ТУ 6-05-572-75) | — | — | 80 | -60* | — |

| Пенопласт полистирольный ПС-1 (ТУ 6-05-1178-75) | 70-600 | — | — | — | -60…65 |

| Пенопласт полистирольный ПС-4 (ТУ 6-05-1178-75) | 40-65 | — | — | — | -65…70 |

| Фторопласты | |||||

| Фторопласт-3 (ГОСТ 13744) | 2090-2160 | 210-215 | — | — | -195…130 |

| Фторопласт-4 (ПТФЭ или тефлон ГОСТ 10007) | 2190-2200 | 327 | 100-110 | — | -269…260 |

| Фторопласт-4Д (ГОСТ 14906) | 2210 | 327 | — | — | -269…260 |

| Фторопласт-4ДПТ (ТУ 6-05-372-77) | 2200-2230 | — | — | — | -269…260 |

| Фторопласт-4МБ (ОСТ 6-05-400-74) | 2140-2170 | 270-290 | 100-120 | — | -190…205 |

| Фторопласт-4НА (ТУ 6-05-373-77) | 2000-2100 | 210-230 | 90-120 | — | -200…200 |

| Фторопласт-23 (ТУ 6-05-1706-74) | 1740 | 130 | — | — | -60…200 |

| Фторопласт-26 (ТУ 6-05-1706-74) | 1790 | — | — | — | -60…250 |

| Фторопласт-30П, 30А (ТУ 6-05-1706-74) | 1670 | 215-235 | — | — | -198…170 |

| Фторопласт-32Л (ТУ 6-05-1620-73) | 1920-1950 | 105 | — | — | -60…200 |

| Фторопласт-40 (ОСТ 6-05-402-74) | 1650-1700 | 260-275 | 140-143 | — | -100…200 |

| Фторопласт-40Д и 40ДП (ТУ 6-05-1706-74) | 1650-1700 | 265 | — | — | -100…200 |

| Фторопласт-40Б (ТУ 6-05-501-74) | 1650-1700 | 260-265 | — | — | -60…200 |

| Фторопласт-40ШБ (ТУ 6-05-383-72) | 1650 | — | 140 | — | -60…200 |

| Фторопласт-2 (ТУ 6-05-646-77) | 1700-1800 | 170-180 | 140-160 | — | -60…150 |

| Фторопласт-2М (ТУ 6-05-1781-76) | 1750-1800 | 155-165 | 120-145 | — | -60…145 |

| Фторопласт-45 (ТУ 6-05-1442-71) | 1910-2000 | 150-160 | 97-105 | — | -60…120 |

| Фторопласт-1 (ТУ 6-05-559-74) | 1380-1400 | 196-204 | 120 | — | -80…200 |

| Фторопласт-10Б и 100Б | 2100 | — | — | — | -100…150 |

| Фторопласт-400 | 1700 | — | — | — | -60…150 |

| Композиция Ф40С15 (ТУ 6-05-606-75) | — | 265-275 | — | — | — |

| Композиция Ф4К20 (ТУ 6-05-1412-76) | 2100-2120 | — | — | — | -60…250 |

| Композиция Ф4С15 (ТУ 6-05-1412-76) | 2170-2180 | — | — | — | -60…250 |

| Композиция Ф4К15М5 (ТУ 6-05-1412-76) и Ф4С15М5 | 2190 | — | — | — | -60…250 |

| Композиция Ф4М15 | 2250 | — | — | — | -60…260 |

| Композиция Ф4Г21М7 | 2100-2300 | — | — | — | -100…250 |

| Антифрикционный материал Ф40Г40 | 1700-1800 | — | — | — | -60…200 |

| Антифрикционный материал Ф40С15М1,5 | 1800 | — | — | — | -100…210 |

| Антифрикционный графитофторопластовый материал 7В-2А | 1900-200 | — | — | — | до 250 |

| Антифрикционный графитофторопластовый материал АФГМ | 2100-2300 | — | — | — | до 180 |

| Антифрикционный графитофторопластовый материал АФГ-80ВС и 80ФГ | 2050-2100 | — | — | — | до 200 |

| Антифрикционный графитофторопластовый материал ГФ-5М | 2100-2200 | — | — | — | до 180 |

| Пленка из фторопласта-10 (ТУ 6-05-538-77) | 2100 | — | — | — | -100…100 |

| Пленка фторопластовая Ф-4 | 2200-2300 | — | — | — | -60…200 |

| Пленка фторопластовая Ф-4ЭО, Ф-4ИО, Ф-4ИН и Ф-4ЭН | 2100-2200 | — | — | — | -60…250 |

| Поливинилхлорид (ПВХ) и пластмассы на его основе | |||||

| Винипласт листовой (ГОСТ 9639) | 1380 | — | 70-85 | -75 | — |

| Изоляционные пластикаты И40-13, И50-13, И60-12, ИТ-105 (ГОСТ 5960) | 1180-1340 | — | 170-190 | -60…-40 | — |

| Винипроз и эстепроз (ТУ 6-05-1222-75) | 1350-1400 | — | — | — | -35…60 |

| Пенопласт ПВХ-1, ПВХ-2 | 70-300 | — | — | — | -60…60 |

| Пенопласт ПВХ-1, ПВХ-2 | 50-400 | — | — | — | -70…70 |

| Пенопласт ПВХ-Э | 100-270 | — | — | — | -10…40 |

| Пеноэласт | 80-300 | — | — | — | -20…70 |

| Винипор С, Д, М | 90-180 | — | — | — | -10…55 |

| Вибропоглощающий материал ВМЛ-25 (ТУ 6-05-980-75) | 1500-1600 | — | — | — | -10…50 |

| Пленка винипластовая (ГОСТ 16389, ГОСТ 15976) | 1370-1450 | — | — | — | -50…60 |

| Поливинилацетат | 1190 | — | 44-50 | -5* | — |

| Поливинилформаль (ГОСТ 10758) | 1240 | — | 115-120 | — | — |

| Поливинилбутираль (ГОСТ 9439) | 1100 | — | 60-75 | — | — |

| Поливинилэтилаль (ТУ 6-05-564-74) | 1350 | — | 118-120 | — | — |

| Поливинилформальэтилаль (ГОСТ 10400) | 1200 | — | 120 | — | — |

| Поливинилбутиральфурфураль (ТУ 6-05-1102-74) | 1055 | — | 70-85 | — | — |

| Поливинилкеталь | 1180 | — | 105-115 | — | — |

| Пленка ПВС-Э, ПВС | 1200-1300 | — | — | — | -5…130 |

| Поливинилбутиральные пленки А-17, Б-Н, Б-10, Б-17, Б-17-О (ГОСТ 9438) | 1050-1100 | — | — | — | -60…150 |

| Полиакрилаты | |||||

| Полиметилметакрилат литьевой ЛПТ (ТУ 6-05-952-74) | 1180-1200 | — | 120-125 | -50* | -60…60 |

| Дакрил-2М ( ТУ 6-01-707-72) | 1190 | — | 110 | — | — |

| Компаунд МБК-1 (ТУ 6-05-1602-71) | 1600 | — | — | — | -60…105 |

| Герметики ДН-1 и Анатерм-1, 2, 4, 5, 6, 7 | 1050-1200 | — | — | — | до 150 |

| Герметик Унигерм | 1050-1200 | — | — | — | -185…200 |

| Стекло органическое СОЛ (ГОСТ 15809) | 1180 | — | 90 | — | -60…60 |

| Оргстекло СТ-1 (ГОСТ 15809) | 1180 | — | 110 | — | -60…80 |

| Оргстекло 2-55 (ГОСТ 15809) | 1190 | — | 133 | — | -60…100 |

| Стекло органическое ТОСП (ГОСТ 17622) | 1180 | — | 90 | — | — |

| Оргстекло ТОСН (ГОСТ 17622) | 1180 | — | 105-110 | — | — |

| Оргстекло ТОСС (ГОСТ 17622) | 1180 | — | 125-130 | — | — |

| Полиарилаты | |||||

| Полиарилаты Д-3, Д-4, Д-3Э ( ТУ 6-05-211-834-72) | 1150-1190 | 260-285 | 210 | -100* | до 180 |

| Полиарилат Д-4С (ТУ 6-05-818-72) | 1210 | 255-280 | 210 | -100* | до 180 |

| Полиарилат Ф1 | 1110-1260 | 300-310 | 268 | -100* | до 200 |

| Полиарилат Ф2 | 1100-1170 | 320-340 | 280 | -100* | до 250 |

| Антифрикционный пластик Аман-1 | 3600 | — | — | — | до 220 |

| Антифрикционный пластик Аман-2 | 3700 | — | — | — | до 180 |

| Антифрикционный пластик Аман-7 | 2500 | — | — | — | до 120 |

| Антифрикционный пластик Аман-10 | 2500 | — | — | — | до 200 |

| Антифрикционный пластик Аман-12 | 3000 | — | — | — | до 300 |

| Антифрикционный пластик Аман-22 | 3700 | — | — | — | до 250 |

| Антифрикционный пластик Аман-24 | 3200 | — | — | — | до 250 |

| Полиарилатная пленка Д-4П (ТУ 6-05-823-72) | — | — | — | — | -60…180 |

| Полиарилатная пленка ДФ-55П и Ф-2П (ТУ 6-05-823-72) | — | — | — | — | -60…250 |

| Полиарилатная пленка Д-3Э (ТУ 6-05-834-72) | — | — | — | — | -60…155 |

| Фенопласты | |||||

| Фенопласт О6-010-02 (ГОСТ 5689) и К-18-2 (ТУ 6-05-480-72) | 1400 | — | — | — | -60…60 |

| Фенопласт О7-010-02 (ГОСТ 5689) | 1450 | — | — | — | -50…110 |

| Фенопласты СП1-342-02, СП2-342-02 (ГОСТ 5689) | 1400 | — | — | — | -60…60 |

| Фенопласты Э1-340-02, Э2-330-02 (ГОСТ 5689) | 1400 | — | — | — | -60…100 |

| Фенопласт Э3-340-65, Э3-340-61 (ГОСТ 5689) | 1950 | — | — | — | -60…115 |

| Фенопласт Э6-014-30 (ГОСТ 5689) | 1850 | — | — | — | -60…220 |

| Фенопласт В-4-70 (ГОСТ 5.1958) | 2000 | — | — | — | -60…150 |

| Фенопласт влагохимстойкий ВХ-090-34 (ГОСТ 5689) | 1600 | — | — | — | -40…110 |

| Фенопласт влагохимстойкий ВХ4-080-34 (ГОСТ 5689) | 1750 | — | — | — | -60…200 |

| Фенопласты ударопрочные У1-301-07, У2-301-07, У3-301-07 (ГОСТ 5689) | 1450 | — | — | — | -40…110 |

| Фенопласты ударопрочные У5-301-41, У6-301-41 | 1950 | — | — | — | -40…130 |

| Фенопласты жаростойкие Ж1-010-40, Ж2-040-60, Ж3-010-62, Ж4-010-62 | 1750-1900 | — | — | — | -40…120 |

| Фенопласт жаростойкий Ж2-010-60 (ГОСТ 5689) | 1750 | — | — | — | -40…130 |

| Антифрикционный пластик АФ-3Т ( ТУ 26-01-55-1-73) | 1760-1800 | — | — | — | -70…250 |

| Пресс-материал АТМ-1 (антегмит) | 1800-1850 | — | — | — | до 115** |

| Пресс-материал АТМ-1К (антегмит) | 1800-1850 | — | — | — | до 300** |

| Изодин (ТУ 16-503-013-74) | 1350-1450 | — | — | — | до 120** |

| Пластик ПГТ (ТУ 16-503-023-75) | 1300-1450 | — | — | — | -60…105 |

| Текстолит конструкционный ПТК, ПТ, ПТМ-1 (ГОСТ 5-72) | 1300-1400 | — | — | — | до 130** |

| Текстолит электротехнический листовой А, Б, Г, ВЧ (ГОСТ 2910) | 1300-1450 | — | — | — | -65…105 |

| Текстолит электротехнический листовой ЛЧ (ГОСТ 2910) | 1250-1350 | — | — | — | -65…120 |

| Текстолит электротехнический листовой влагостойкий ЛТ (ТУ 16-503.149-75) | 1200-1350 | — | — | — | -65…65 |

| Пенофенопласт ФФ (МРТУ 6-05-1302-70) | 190-230 | — | — | — | -50…150 |

| Пенофенопласт ФК-20 (МРТУ 6-05-1302-70) | 190-230 | — | — | — | -60…120 |

| Звуконепроницаемая теплоизоляция ФС-7-2 (ТУ 6-05-958-73) | 70-100 | — | — | — | -55…100 |

| Пенофенопласт ФК-20-А-20 (ТУ 6-05-1303-70) | 140-200 | — | — | — | до 250 |

| Пенопласт Резопен (ТУ В-302-71), Виларес-1, Виларес-5 | 30-80 | — | — | — | -150…150 |

| Пенопласт ФРП-2М (ТУ 6-05-304-74) | 100 | — | — | — | -180…200 |

| Пенопласт ФЛ-1, ФЛ-2 | 40-60 | — | — | — | -60…120 |

| Карбамидные пресс-материалы (композиты и аминопласты) | |||||

| Аминопласты А1 и А2 (ГОСТ 9359) | 1400-1500 | — | — | — | -60…60 |

| Аминопласт В1 (ГОСТ 9359) | 1600-1800 | — | — | — | -60…120 |

| Аминопласт В5 (ГОСТ 9359) | 1600-1850 | — | — | — | -60…60 |

| Пресс-материал П-1-1 | 1480 | — | — | — | -60…100 |

| Пенопласты мочевиноформальдегидные МФП-1 и МФП-2 (ТУ 6-05-206-73) | 10-30 | — | — | — | -60…100 |

| Пресс-материалы на основе кремнийорганических смол | |||||

| Пресс-материалы КФ-9 и КФ-10 (ТУ 6-05-1471-71) | 1500-1650 | — | — | — | -60…250 |

| Пресс-материалы КЭП-1 и КЭП-2 | 1500-1800 | — | — | — | -60…200 |

| Антифрикционный пластик АМС-1 (ТУ 48-20-45-74) | 1740-1760 | — | — | — | -60…210 |

| Антифрикционный пластик АМС-3 (ТУ 48-20-45-74) | 1780-1800 | — | — | — | -200…210 |

| Органосиликатный материал Группа А марка 1 и 4 | — | — | — | — | -60…500 |

| Органосиликатный материал Группа Т марка 11 | — | — | — | — | -60…700 |

| Пенопласт К-40 | 200-400 | — | — | — | до 250 |

| Полиэфиры | |||||

| Полиэтилентерефталат (ПЭТ, лавсан, майлар) (ТУ 6-05-830-76) | 1320 | — | 160-180 | — | — |

| Лавсан ЛС-1 | 1530 | — | 190 | — | — |

| Пленка полиэтилентерефталатная (ПЭТФ) аморфная (ТУ 6-05-1454-71) | 1330-1340 | 260-264 | — | — | до 60 |

| Пленка ПЭТФ общего назначения (ТУ 6-05-1065-76) | 1380 | 260 | — | — | -60…155 |

| Пленка ПЭТФ электроизоляционная (ТУ 6-05-1794-76) | 1380 | 260-264 | — | — | -150…156 |

| Пленка ПЭТФ конденсаторная (ТУ 6-05-1099-76) | 1380-1400 | 250 | — | -60* | -60…125 |

| Пленка ПЭТФ для металлизации (ТУ 6-05-1108-76) | 1380 | 260-264 | — | — | — |

| Эпоксидные смолы и компаунды | |||||

| Заливочный компаунд ЭЗК-1 и ЭЗК-4 | 1800-1850 | — | — | — | -60…120 |

| Эпоксидный заливочный компаунд ЭЗК-6 | 1220 | — | — | — | -60…80 |

| Заливочный компаунд ЭЗК-5 | 1520 | — | — | — | -50…70 |

| Заливочный компаунд ЭЗК-11 | 1100 | — | — | — | -60…120 |

| Заливочный компаунд ЭЗК-12 | 1500 | — | — | — | -60…100 |

| Заливочный компаунд ЭЗК-7 | 1600 | — | — | — | -60…80 |

| Заливочный компаунд ЭЗК-8 | 1450 | — | — | — | -60…70 |

| Компаунд ЭК-20 | 1160-1200 | — | — | — | -60…150 |

| Пропиточный компаунд ЭПК-1 и ЭПК-4 | 1230 | — | — | — | -60…120 |

| Компаунд УП-5-186 (ТУ 6-05-87-74) | — | — | 190-210 | — | -60…100 |

| Компаунд УП-5-187 (ТУ 6-05-87-74) | — | — | 200-230 | — | -60…100 |

| Пастообразный компаунд УП-5-190 (ТУ 6-05-95-75) | 2700-2900 | — | — | — | -50…180 |

| Компаунд ЭНТ-2 | 2200 | — | 250-300 | — | — |

| Компаунд ЭНКП-2 | 1800 | — | 150-180 | — | — |

| Компаунд ЭНГ-30 | 1290 | — | 125-135 | — | — |

| Компаунд ЭНМ-25 | 1320 | — | 125-135 | — | — |

| Пресс-материал УП-264С (ТУ 6-05-22-73) | 1650 | — | 155-165 | — | -60…150 |

| Пресс-материал УП-264П (ТУ 6-05-22-73) | 1900-2200 | — | 160-165 | — | -60…150 |

| Пресс-материал УП-284С (ТУ 6-05-70-73) | 1670-1710 | — | 180-200 | — | -60…180 |

| Пресс-материал УП-2198 (ТУ 6-05-94-75) | — | — | — | — | -60…105 |

| Пресс-материал УП-2197 | 1700-1900 | — | — | — | -60…230 |

| Премиксы ЭФП-60, ЭФП-61, ЭФП-62 | 1700-1800 | — | — | — | -60…155 |

| Премиксы ЭФП-64, ЭФП-65 | 1800-2300 | — | — | — | -60…155 |

| Пенопласт ПЭ-2 (ТУ В-172-70) | 90-450 | — | — | — | -60…140 |

| Пенопласт ПЭ-5 (ТУ 6-05-215-71) | 100-300 | — | — | — | -60…120 |

| Пенопласт ПЭ-6 (ТУ 6-05-215-71) | 20-50 | — | — | — | -60…100 |

| Пенопласт ПЭ-7 (ТУ 6-05-289-73) | 23-60 | — | — | — | -60…100 |

| Пенопласт ПЭ-8 (ТУ В-171-70) | 150-500 | — | — | — | -60…120 |

| Пенопласт ПЭ-9 (ТУ В-173-70) | 100-500 | — | — | — | -60…90 |

| Полиамиды | |||||

| Полиамид-6 (капролон) ОСТ 6-06-С9-76 | 1130 | 215 | 190-200 | — | — |

| Смола капроновая литьевая (ТУ 6-06-390-70) | 1130 | 215 | — | — | — |

| Полиамид 610 литьевой (ГОСТ 10589) | 1090-1110 | 215-221 | 200-220 | — | -60…100 |

| Полиамид П-66 литьевой (анид) (ОСТ 6-06-369-74) | 1140 | 252-260 | 210-220 | — | — |

| Полиамид литьевой П-12Л (ТУ 6-05-1309-72) | 1020 | 178-181 | 140 | -55…-50 | — |

| Полиамид П-12Б (ТУ 6-05-145-72) | 1020 | 170 | 140 | -50 | — |

| Полиамид экструзионный П-12Э (ТУ 6-05-147-72) | 1020 | 178-182 | 140 | -60 | — |

| Капролон В (ТУ 6-05-983-73) | 1150-1160 | 220-225 | 190-220 | — | -60…60 |

| Капролит РМ | 1200 | — | 220 | — | — |

| Литьевой сополимер полиамида АК-93/7 (ГОСТ 19459) | 1140 | 238-243 | 220-230 | — | — |

| Литьевой сополимер полиамида АК-85/15 (ГОСТ 19459) | 1130 | 224-230 | 210-220 | — | — |

| Литьевой сополимер полиамида АК-80/20 (ГОСТ 19459) | 1130 | 212-218 | 200-210 | — | — |

| Смола полиамидная П-54 и П-54/10 (ТУ 6-05-1032-73) | 1120 | 160-165 | 115-135 | -40* | — |

| Смола полиамидная П-548 (ТУ 6-05-1032-73) | 1120 | 150 | 85 | -50* | — |

| Материал АТМ-2 (ТУ 6-05-502-74) | 1390 | 218-220 | — | — | -50…60 |

| Антифрикционный материал ЛАМ-1 (ТУ 26-404-74) | — | 235 | — | — | -60…165 |

| Полиуретаны | |||||

| Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1 (ТУ 6-05-1473-76) | 30-50 | — | — | — | -50…100 |

| Пенополиуретан ППУ-202-1 (ТУ 6-05-234-72) | 55-85 | — | — | — | до 100 |

| Пенополиуретан ППУ-ЭФ-1, ППУ-ЭФ-2, ППУ-ЭФ-3 | 19-38 | — | — | — | -40…100 |

| Пенополиуретан ППУ-305А (ТУ 6-05-121-74) | 35-500 | — | 120 | — | — |

| Пенополиуретан ППУ-307 (ТУ 6-05-251-72) | 35-220 | — | 130-150 | — | — |

| Пенополиуретан ППУ-311 (ТУ 6-05-221-72) | 30-60 | — | 150 | — | — |

| Пенополиуретан ППУ-313-2, ППУ-312-3 | 35-45 | — | 120-150 | — | — |

| Пенополиуретан ППУ-314 (ТУ 6-05-279-73) | 20-300 | — | 80-100 | — | — |

| Пенополиуретан ППУ-403 (ТУ 6-05-252-72) | 75-200 | — | 120 | — | — |

| Пенополиуретан ППУ-202-1 (ТУ 6-05-234-72) | 200-250 | — | — | — | -60…100 |

| Пенополиуретан ППУ-202-2 (ТУ 6-05-229-72) | 130-250 | — | — | — | -60…100 |

| Пенополиуретан ППУ-3Н, ППУ-9Н | 50-80 | — | 70-75 | — | — |

| Пенополиуретан ППУ-304Н | 30-200 | — | 120 | — | — |

| Пенополиуретан ППУ-308Н | 40-200 | — | 150 | — | — |

| Этролы | |||||

| Этролы ацетилцеллюлозные АЦЭ-43А, АЦЭ-55А (ТУ 6-05-1528-72) | 1270-1340 | — | 65-85 | — | — |

| Этрол ацетилцеллюлозный АЦЭ-47ТВ (ТУ 6-05-268-73) | 1270-1340 | — | 65-85 | — | — |

| Этрол ацетилцеллюлозный АЦЭ-55АМ (ТУ 6-05-1528-72) | 1270-1340 | — | 70 | — | — |

| Этролы АЦЭ-55У, АЦЭ-50У, АЦЭ-50-20У, АЦЭ-50-5У (ТУ 6-05-268-73) | 1270-1340 | — | 90 | — | — |

| Этрол ацетобутиратцеллюлозный АБЦЭ-15АТ (ТУ 6-05-255-72) | 1160-1250 | — | 85 | — | — |

| Этрол ацетобутиратцеллюлозный АБЦЭ-7,5-5, АБЦЭ-10, АБЦЭ-15ДСМ-В | 1160-1250 | — | 80 | — | — |

| Этрол ацетобутиратцеллюлозный АБЦЭ-15 | 1160-1250 | — | 75-80 | — | — |

| Пленка электроизоляционная триацетатная (ТУ 6-17-499-73) | 1260 | — | — | — | -60…100 |

| Стеклопластики | |||||

| Стеклопластик АГ-4С-6 (ТУ 84-359-73) | 1900-2000 | — | — | — | -60…200 |

| Стеклопластик АГ-4В-10 (ТУ 84-438-74) | 1700-1900 | — | — | — | -60…130 |

| Термопласт стеклонаполненный САН-С (ТУ 6-05-369-76) | 1280-1320 | — | 115-120 | — | -40…120 |

| Полиамид П-6 стеклонаполненный ПА6ВС, ПА6ВС-У (ТУ 6-05-953-74) | 1350 | 212-216 | — | — | — |

| Смола капроновая стеклонаполненная КС-30а | 1360 | 214-221 | — | — | — |

| Полиамид стеклонаполненный КПС-30 и КВС-30 (ГОСТ 17648) | 1350-1380 | 214-221 | — | — | — |

| Дифлон СТН (ТУ 6-05-937-74) | 1400 | — | 170-172 | -100* | — |

| Стеклопластик ДАФ-С-2 | 2000-2150 | — | — | — | -60…180 |

| Стеклопластик ДАИФ-С1 и ДАИФ-С2 | 2200 | — | — | — | -60…250 |

| Стеклотекстолит листовой СТЭФ-НТ (ТУ 16-503.146-75) | 1600-1900 | — | — | — | -60…55 |

| Стеклотекстолит листовой СТ-НТ (ТУ 16-503.147-75) | 1600-1850 | — | — | — | -65…130 |

| Диэлектрик фольгированный ФДГ-1 и ФДГ-2 | — | — | — | — | -60…150 |

| Фольгированные травящиеся диэлектрики ФДМТ (ТУ 16-503.113-72) | 3000-4500 | — | — | — | -60…100 |

| Фольгированный диэлектрик ФДМ-1 | 2800-3400 | — | — | — | -60…100 |

| Фольгированный диэлектрик ФДМ-2 | 3500-4000 | — | — | — | -60…100 |

| Фольгированные диэлектрики ФДМЭ-1 и ФДМЭ-1-ОС | 2800-5100 | — | — | — | -60…105 |

| Пластики на основе формальдегида и диоксолана | |||||

| Сополимеры формальдегида с диоксоланом СФД (ТУ 6-05-1543-72) | 1390-1410 | 160-165 | 150-155 | — | -60…120 |

| Пентапласт | |||||

| Пентапласт (ТУ 6-05-1422-74) | 1400 | 180 | 155-165 | — | до 120 |

| Пентапласт кабельный И3 (ТУ 6-05-1693-74) | 1320-1330 | 170-172 | 123-127 | — | -25…125 |

| Пентапласт модифицированный | 1320 | 176 | 125 | -20 | — |

| Пентапласт футеровочный (ТУ 6-05-5-74) | 1350-1400 | — | 155-165 | — | — |

| Пленка пентапластовая (ТУ 6-05-453-73) | 1400 | — | — | — | -50…130 |

| Поликарбонаты | |||||

| Поликарбонат дифлон (ТУ 6-05-1668-74) | 1200 | — | 150-160 | — | -100…135 |

| Поликарбонат модифицированный ДАК-8 и ДАК-12-3BN (ОСТ 6-05-5018-73) | 1200 | — | 156-160 | — | — |

| Дифсан (ТУ 6-05-852-72) | 1320 | — | 155-160 | — | -100…120 |

| Поликарбонатная пленка ПКО (ТУ 6-05-865-73) | 1210 | — | — | — | -60…150 |

| Полиимиды | |||||

| Полиимид ПМ-67 | 1390-1460 | — | 280 | — | до 250 |

| Полиимид ПМ-69 | 1380-1470 | — | 280 | — | до 250 |

| Пленки ПМФ-351 и ПМФ-352 (ТУ 6-05-1754-76) | 1390-1420 | — | — | — | -60…200 |

| Полисульфон | |||||

| Полисульфон | 1250 | — | 180 | — | — |

| Пенопласты изолан | |||||

| Пенопласт изолан-1 | 35-400 | — | 200-250 | — | -60…200 |

| Пенопласт изолан-2 | 30-50 | — | 170 | — | -50…180 |

| Пресс-материал фенилон П и С1 (ТУ 6-05-101-71) | 1350 | — | 260-270 | — | — |

| Пресс-материал фенилон С2 (ТУ 6-05-226-72) | 1350 | — | 300 | — | — |

| Арилокс | |||||

| Арилокс-2101 (ТУ 6-05-416-76), 2102 (ТУ 6-05-415-76) | — | — | 180 | — | — |

| Арилокс-2103 (ТУ 6-05-417-76), 2104 (ТУ 6-05-421-76), 2105 (ТУ 6-05-423-77) | — | — | 130 | — | — |

| Арилокс-1Н (ТУ 6-05-402-75) | — | — | — | — | -60…150 |

| Фольгированный арилокс-1Н (ТУ 6-05-404-74) | — | — | — | — | -60…150 |

| Диэлектрик фольгированный флан (ТУ 16-503.148-75) | 1200-2600 | — | 190-200 | — | — |

| Ниплон | |||||

| Термостойкий пластик ниплон-1 (ТУ 6-05-998-75) | 1340 | — | 330-340 | — | до 300 |

| Термостойкий пластик ниплон-2 (ТУ 6-05-1001-75) | 1300 | — | — | — | до 300 |

| Стеклопластик ниплон-1 и ниплон-2 | 1800 | — | — | — | до 300 |

| Углепластик ниплон-1 и ниплон-2 | 1300 | — | — | — | до 300 |

таблица в градусах в зависимости от пробы, характеристики и свойства сплава, как расплавить дома

Платина — , считающийся драгоценным и податливым для обработки. Его название пришло из испанского языка, дословно переводится как мелкое серебро. В таблице Менделеева фигурирует под обозначением Pt. Элемент , различных сплавах и соединениях.

Температура плавления платины, тяжелый вес, твердость и устойчивость в условиях агрессивной среды делают металл незаменимым в различных областях жизни.

Характеристики и свойства платины

Платина обладает очень высокой плотностью. она занимает особое место и в весе уступает только не менее редким иридию и осмию.

В сравнении с золотом и серебром, имеет большую твердость. Именно это свойство позволяет платине быть устойчивой к механическим воздействиям.

Металл способен поглощать газы — водород и кислород. В некоторых состояниях эта способность усиливается. Особенно хорошо кислород абсорбируется платиновой чернью, которая получается в результате реакции солевых растворов на восстановители.

Характеристики:

- металл белого (иногда с оттенками серого) цвета, блестящий;

- кристаллическая решетка при 20 °C, нм а = 0,392;

- твердость равна МПа 390-420;

- удельное электросопротивление при 0 °C, мкОм•см 9,85;

- температура плавления, °С — 1773,5;

- температура кипения, °С — 4410;

- радиус атома, нм — 0,138;

- удельная теплоемкость, Дж/(моль/К) — 25,9;

- модуль упругости, ГПа — 173;

- теплопроводность при 25 °C, Вт/(м•К) — 74,1;

- плотность при 20 °C, кг/дм3 — 21,45.

Как происходит переработка платинового сырья

Металл очищается механически от инородных веществ. Затем наступает этап химической очистки, которая направлена на качественное улучшение и повышает свойства металла методом химической очистки от примесей.

На данном этапе очистки самородки нагреваются в крупных фарфоровых емкостях, куда добавляется царская водка. Этот процесс позволяет отделить неблагородные металлы, которые растворяются. Но выделяется также и неподдающийся растворению осадок с содержанием других элементов.

Осадки подвергаются фильтрации с последующей повторной обработкой царской водкой. Осмий и иридий, полученные в ходе этого процесса, в дальнейшем используются в промышленности, поэтому извлекаются из котлов.

В результате этих действий платина остается в двух комплексах:

Во второй комплекс вводится элемент под названием HCl. Именно он переводит (NO) 2[PtCl6] в первый комплекс. Так получается единый комплекс, в который входят палладий, осмий и иридий, относящиеся к благородным металлам. Их необходимо перевести в соединения (Ir3+, Pd2+), на которые не может влиять хлористый аммоний, чтобы элементы не выпали в осадок. Далее раствор изменяется прогревом с серной и щавелевой кислотами.

После ввода хлор-аммония платина попадает в осадок в виде гранул золотого цвета. Платина при этом остается в растворе. Извлеченный металл затем очищается нашатырем и просушивается.

Только после такого длительного процесса очистки платина готова к плавке.

При какой температуре плавится

Температурой плавления платины считается °С — 1773,5, однако существуют рекомендации плавки отдельных видов:

| Сплавы | Температура плавления | Пластичность | Удельный вес | Прочность |

| Pt850/ Ir | 1800—1820 °C | 15% | 21,5 | 160 HV |

| Pt900/ Ir | 1780—1800 °C | 20% | 21,5 | 110 HV |

| Pt950/ Ir | 1780—1790 °C | 30% | 21,45 | 80 HV |

| Pt 900/ Co30/ Pd70 | 1730°C – 1740 °C | 22% | 20,4 | 120 HV |

| Pt850/ Pd | 1730—1750 °C | 76 HV | ||

| Pt900/ Pd | 1740—1755 °C | 22% | 19,8 | 72 HV |

| Pt950/ Pd | 1755—1765 °C | 22% | 19,8 | 68 HV |

| Pt950/ Co | 1780—1765 °C | 20% | 20,8 | 135 HV |

| Pt960/ Cu | 1725—1745 °C | 29% | 20,0 | 108 HV |

| Pt950/ Co/ Cu | 1750—1760 °C | 22% | 20,1 | 120 HV |

| Pt950/ 15In/ 30Ga | 1550—1625 °C | 26% | 20,22 | 200 HV |

| Pt950/ Ru | 1780—1795 °C | 34% | 20,7 |

Какие металлы используются в платиновых сплавах, как они меняют температуру плавления

К платине часто добавляют другие металлы:

- вольфрам;

- иридий;

- кобальт;

- медь;

- галлий;

- палладий;

- рутений.

Они способные повысить его физические свойства, а также химические особенности. Это позволяет применять сплавы в более широких областях промышленности и науки.

Легирующие компоненты добавляются в платину в температурном диапазоне 1850—1901в градусах Цельсия.

Способы плавления и температура процесса

Для плавки платины используются тигли с футеровкой из оксида циркония, оксида кальция или магнезита. Как раскислитель нужны силикокальций или алюминий.

Иногда плавка ведется в печах из оксида тория. Такая необходимость возникает, когда требуется получить изделия без примесей кальция или магнезита.

Заливку платины ведут с незначительным перегревом расплава и заливают в известковые формы.

От состава сплава зависит и температура процесса (см. таблицу).

Можно ли расплавить платину в домашних условиях

Интересно, есть ли возможность плавки платины в домашних условиях — сразу оговорюсь, что приступать к таким действиям следует в том случае, если вы разбираетесь в теме! Методы самостоятельного плавления кустарны и порой небезопасны.

Получить чистый продукт без примесей в таких условиях практически невозможно, все способы плавки не идеальны. Лучше обратиться за помощью к специалисту.

Необходимое оборудование и материалы

Некоторые любители плавят платину с помощью собранных своими руками газовых горелок с использованием кислородных баллонов, кто-то делает это сварочным аппаратом. Необходим также фарфоровый тигель (горшочек для нагрева).

Подготовка шихты

В целом процесс подготовки не отличается от промышленного, разумеется, в рамках ваших возможностей, которые в условиях дома крайне ограничены.

Процесс плавки

Сплав помещается в тигель и накаляется газовой горелкой, сварочным инвертором или другими самодельными приспособлениями до достижения необходимой температуры.

Получение отливок

Отлитый металл бывает разного вида в зависимости от созданной формочки. Тут играют роль ваши предпочтения. Главное — дать платине остыть и пользоваться инструментами предосторожности.

Как удалить примеси в домашних условиях

Как правило, в домашних условиях сделать это почти невозможно. Напротив, у любителей получается множество примесей в связи с отсутствием опыта и профессионального оборудования.

Необходимо иметь хорошие знания в химии, чтобы суметь отделить нужный металл с помощью растворов.

На этом на сегодня все. Подписывайтесь на обновления в соцсетях и до встречи!

При какой температуре плавится алюминий

Инструкция по плавке алюминия в бытовых условиях

Алюминий используется в быту и промышленности на протяжении многих лет. Свойства материала позволяют создавать разнообразные изделия. Плавка алюминия может выполняться в домашних условиях, поскольку для этого не требуется высокая температура. Свойства металла нужно знать, чтобы правильно провести такую процедуру.

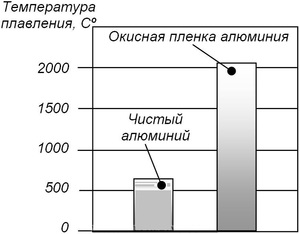

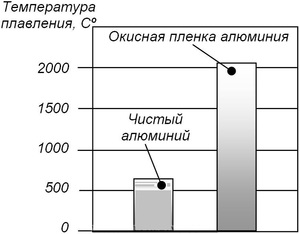

Характеристики

Чистота материалов определяет температуру их плавления. Алюминий пригоден для проведения разных технологических процедур, благодаря небольшому весу и хорошей пластичности. При высокой температуре происходит взаимодействие с кислородом. На поверхности металла возникает оксидная пленка, которая защищает его от коррозии и окисления. Плавление алюминия способствует изменению структуры вещества, поэтому защитное покрытие полезно для него. Усадка и дополнительное внутреннее напряжение появляется при резком охлаждении.

Особенности технологического процесса

Тигель — это тугоплавкая емкость для разогрева металла. Используются изделия из таких материалов:

В бытовых условиях применяется готовый тигель или емкость из широкой железной трубы. Чтобы изготовить ее, потребуется болгарка и сварочное оборудование. Объем тигля выбирается индивидуально, емкость прогревается равномерно, измельченный металл плавится в результате теплопередачи.

Перед термообработкой нужно уменьшить температуру плавления, чтобы состояние металла менялось быстрее. Для этого алюминий дробят на мелкие фрагменты. Воспламенение или окисление происходит часто после такого измельчения. Состояние образовавшегося оксида алюминия меняется при более высоких температурах. Это вещество удаляется вместе с другими шлаками после переплавки основного металла.

В процессе термообработки придется избегать попадания жидкости в тигель. Резкое испарение воды становится причиной взрыва. При погружении металла в емкость необходимо убедиться в том, что на нем отсутствует влага. Чаще всего плавят алюминиевую проволоку. Сначала материал делится на фрагменты ножницами, затем сдавливается пассатижами. Такой способ позволяет предотвратить воздействие кислорода на металл. Если нет необходимости в получении деталей высокого качества, измельчать сырье не нужно.

Технологию литья придется смоделировать самостоятельно при необходимости получить расплавленный алюминий в бытовых условиях. Материал предварительно очищается от грязи, примесей, шлаков. Крупные заготовки делятся на несколько малых фрагментов. Метод отливки требует соблюдения инструкции: для плавки металла используется самый удобный способ. Шлак удаляется с поверхности текучего вещества. Жидкий алюминий наливают в форму, которая разбивается после затвердевания.

Какой источник тепла использовать?

Для переплавки алюминия в бытовых условиях применяются:

- Муфельная печь, которую можно изготовить самостоятельно. Это эффективный метод, позволяющий быстро расплавить алюминий.

- Паяльная лампа может расплавить алюминий в малых количествах.

- Иногда используется газовый резак.

Из кирпичей сооружается очаг, каркас изготавливается из металлической емкости. Сбоку сверлится отверстие для подачи кислорода. К металлической трубке присоединяется пылесос, фен или другой прибор, нагнетающий воздух. После разведения огня тигель помещают в очаг.

Чтобы добиться лучшей термообработки, по бокам тоже выкладываются угли. Чтобы избежать потери тепла, можно соорудить крышку, оставить отверстия для выхода дыма. Если металл нужно расплавить один раз, нет необходимости оборудовать печь. Простая газовая плита поможет раскалить алюминий до нужной температуры. Небольшие куски металла плавятся примерно за полчаса.

Обычно жестяная банка применяется в качестве тигля. Чтобы добиться равномерного распределения температуры, емкость с алюминием помещают в другую банку таким образом, чтобы зазор между стенками равнялся 1 см. Чтобы обеспечить доступ пламени, нужно проделать в большой банке несколько отверстий по 3-4 см в диаметре. Рассекатель на конфорке удалять необязательно. Так можно добиться равномерного обогрева банки с металлом. Большую жестянку накрывают крышкой, чтобы тепло не выходило.

Как сделать форму для отливки

Создание простого материала для припоя не требует изготовления специальной формы. Можно вылить металл на стальной лист.

Для создания формы используются такие материалы:

- Гипс.

- Песок.

- Глина.

- Каменноугольный пепел.

- Жидкое стекло.

Сплав заливается в форму разными способами:

Открытый метод отличается простотой. Расплавленный металл переливается в обычную емкость, консервную банку, чашку и т. д. Когда вещество застывает, болванку извлекают из емкости. Если форма металлического предмета неважна, можно оставить алюминий на прочной поверхности.

Сложная отливка требует соответствия изделия указанным параметрам, для этого используются формировочные элементы. Кремнезем – это распространенное вещество, которое часто применяется при открытой заливке. Изделие состоит из двух емкостей, в которые засыпается и трамбуется земля. Элементы кремнезема сжимаются, между ними закладывается макет для отливки. Так можно получить точный отпечаток необходимой детали. Макет удаляется, в форму помещают раскаленный алюминий. Для закрытого способа отливки применяется речной песок, смешанный с жидким стеклом.

Гипс можно использовать для одноразового литья. Из парафина или пенопласта изготавливаются макеты. Применение таких материалов требует выполнения работ на открытом пространстве с хорошим доступом воздуха. Пенопласт не удаляется из твердого гипса, заливается раскаленным алюминием. Продукты горения этого вещества вредны для здоровья.

Распространенные ошибки и как их избежать

Гипсовые формы отличаются удобством и высокой чувствительностью к влаге. Простая сушка не позволяет удалить жидкость, поэтому качество отливки ухудшается. Придется ждать несколько дней, добиться полного высыхания гипсовой формы. Алюминий нужно держать на огне до самой заливки, чтобы успеть распределить его по всей форме.

Нежелательно использовать воду для охлаждения детали. Внутренняя структура вещества при этом нарушается, появляются трещины.

Меры безопасности

Требуется использование индивидуальной защиты при плавке алюминия. Руки, лицо, открытые участки тела должны быть защищены. Рекомендуется использовать перчатки сварщика, которые выдерживают температуру больше 600 градусов. Это главное средство защиты, поскольку шансы попадания жидкого алюминия на руки самые высокие. Очки и маска предотвращают попадание раскаленных элементов в глаза. Чтобы защититься полностью, можно проводить плавильные работы в костюме металлурга с высокой огнестойкостью. Химический респиратор применяется при очистке алюминия сварочным флюсом.

Плавка алюминия в бытовых условиях не представляет сложности. Металл разогревается в заранее подготовленной емкости. С поверхности жидкого вещества удаляются шлаки, затем чистый алюминий заливают в форму. Конструкция печи и температура определяют время плавки. При использовании газовой горелки тепло должно воздействовать на металл сверху.

Как в домашних условиях плавить алюминий

Алюминий часто используется для изготовления деталей. Иногда плавят кусочки алюминия, чтобы заделать дефект, делают отливки. Плавить можно обломки дюраля, ненужные радиодетали. В обзоре представлены способы, как в домашних условиях расплавить алюминий, что для этого потребуется. Специалисты поделятся опытом, расскажут, какие свойства легкого металла необходимо учитывать, чтобы плавить металл самостоятельно.

Характеристики алюминия

Чтобы правильно плавить металл, необходимо учитывать температуру плавки алюминия. Чистый сплав легко плавится уже при +660°С, а оксидная пленка только при +2300°С. Опасно самостоятельно плавить порошок, он способен воспламениться. Кусочки алюминия плавят сухими, вода в расплаве способна спровоцировать взрыв.

Технология плавления алюминия в домашних условиях

Суть плавления состоит из нескольких этапов:

- Подготовка лома. В качестве исходного сырья используют профиль из алюминия, проволоку (ее предварительно уминают пассатижами), отслужившие детали. Кусочки должны быть небольшими. Краску, вкрапления других металлов из них не достают, все это будет в составе шлака.

- Подбор емкости, в которой можно плавить алюминий. Подойдет прочная посудина из стали (температура плавления 1300°С) или чугунок (1100°С), используют готовые огнеупорные тигли.

- Подготовка формы для расплава. В домашних условиях их делают самостоятельно. Процедура изготовления представлена ниже.

- Плавление лома. Предварительно определяют источник тепла.

- Снятие шлака, изготовление отливки. Самый простой способ плавки – аккуратно слить жидкий алюминий в подготовленную емкость или форму, шлак остается на стенках плавильной посудины. Чтобы он не прилип, требуется быстро ее охладить.

В принципе, технология промышленного и кустарного литья ничем не отличается. Лом плавят до состояния текучести. После этого отделяют расплав от шлака, сливают в заготовленные формы. Их после охлаждения отливки разбивают. Важно определить, что в результате должно получиться из жидкого алюминия. Даже если плавить металл решили ради эксперимента, емкость или форму для литья все равно необходимо приготовить. Тогда можно будет рассмотреть получившийся слиток, проверить его на пористость, чистоту, однородность структуры.

Оборудование и способы плавки

Прежде, чем плавить алюминий, выбирают место и способ разогрева металла. Два часто используемых варианта:

- В гаражах или домовладениях плавят алюминий, сооружается плавильня, ее составляют из кирпича без использования связующего раствора. В качестве опоры удобен металлический каркас, в нем должно быть отверстие для нагнетания воздуха, для этого используют пылесос или фен. Самодельная печь обкладывается углем. Емкость для плавления с ломом помещают внутрь. Для лучшего сохранения тепла кирпичи сверху накрывают листом металла.

- В домашних условиях для разогрева небольшого количества лома пользуются:

— газовой плитой, можно плавить небольшое количество лома, но выход расплава будет невысокий.

Литье плавят в стальной посуде. Для повышения скорости нагрева используют конструкцию из двух емкостей, их вставляют одна в другую с зазором 1 см. Дно большой посудины перфорируется, оно выполняет функцию пламярассекателя. Когда есть газовая горелка, совмещают нижний нагрев с верхним. Плавить металл можно быстрее.

Дополнительное оборудование

Для небольших порций лома иногда используют жестяные банки. Но эта тара ненадежная, не исключено прогорание жести. Надежнее использовать керамический или металлический огнеупорный тигель для муфельных печей. Хороший вариант – обрезанный стакан огнетушителя. Для удобства делают желоб, по которому будет стекать расплавленный алюминий. При работе используют длинные щипцы. Понадобится ложка на длинной ручке для сбора шлака.

Как сделать форму для отливки

Перед тем, как расплавить алюминий, готовят болванку для отливки. Существует несколько способов заливки жидкого расплава. Чаще используют открытый и закрытый метод. О каждом стоит рассказать подробнее.

Открытая форма

Когда плавят алюминий по открытой методике, после плавления расплав выливают в подготовленную емкость, например, жестяную банку. Алюминиевую отливку вынимают из банки в горячем виде, когда горячий расплав немного схватится сверху. Достаточно несильно постучать по емкости. Если не нужен слиток заданной геометрии, расплавленный металл выливают на любую ровную огнеупорную поверхность, он хорошо держится, не растекается, внешне напоминает ртуть.

Закрытая форма

Сложные по геометрии отливки получают в специально приготовленных формах. Она должна соответствовать параметрам детали, обычно делается разъемной. Для изготовления формы используют деталь-макет, по которому делают отливку. В качестве формующего материала используют кремнезем, он хорошо трамбуется, его несложно найти. Кремнезем заменяют:

- смесью речного песка и жидкого стекла;

- смесь песка, цемента, вместо воды добавляют тормозную жидкость;

- гипс, он удобен для сложных макетов.

Из гипса делают сплошные бесшовные формы, они одноразовые, их после застывания алюминия разбивают. Деталь-макет изготавливают из воска или пенопласта. Его помещают внутрь емкости, используемой для формы, затем заливают пустоты. Получаются ровные детали, не требующие дополнительной обработки. Когда используется гипс, его сушат в течение пары дней. Гипс боится влаги, разбухает. Он склонен к растрескиванию при высыхании. При контакте с парафином или пенопластом гипс сохраняет свою структуру, не образуется рытвин, раковин.

Полезные советы

- Расплав должен быть горячим, чтобы форма заполнялась равномерно. Его заливают, когда он приобретает консистенцию ртути.

- Сложные по конфигурации отливки делают быстро, стараются сразу залить формы, чтобы металл не успел схватиться, не образовалось перегородок и пустот.

- В гипс металл можно заливать по воску или пенопласту, от высокой температуры воск и пенопласт выгорают. Поверхность отливки будет ровной.

- Для охлаждения отливку не опускают в воду, литье потрескается.

- При расплавлении чистого алюминия применяется технология использования защитных флюсов, они предохраняют металл от окисления.

Необходимо соблюдать противопожарную безопасность, процесс литья связан с использованием открытого пламени. Важно использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, очки.

Какая температура плавления алюминия по Цельсию

Такой металл, как алюминий, очень распространен в мире. Немалое его количество содержится в организме человека, а уж в окружающем мире его еще больше. Среди материалов, из которых построены дома, а также в конструкции любого автомобиля есть некая доля алюминия.

Такой металл, как алюминий, очень распространен в мире. Немалое его количество содержится в организме человека, а уж в окружающем мире его еще больше. Среди материалов, из которых построены дома, а также в конструкции любого автомобиля есть некая доля алюминия.

Нередко из этого вещества изготавливаются детали мебели. И если вдруг что-то из этого сломается, то можно либо приобрести новый товар в соответствующем магазине, либо заняться самостоятельным ремонтом изделия. В последнем случае придется плавить металл в домашних условиях, а для этого уже нужно знать о некоторых свойствах этого металла.

Для изготовления какой-либо алюминиевой конструкции вовсе не обязательно подробно изучать все характеристики вещества, но на основные моменты следует обратить свое внимание, включая знание, при какой температуре плавится алюминий.

О температуре плавления

Необходимо помнить: алюминий очень легко поддается литью и начинает превращаться в жидкую субстанцию уже при температуре в 660 градусов. Для того чтобы понять, что этот показатель довольно низкий, достаточно сравнить его с температурами плавления других металлов, которые также нередко используются для изготовления тех или иных, нужных в обиходе предметов.

Например:

- сталь начинает плавиться лишь при температуре в 1300 градусов;

- чугун — при 1100 градусах.

Но все же, хоть температура плавления алюминия по Цельсию и не слишком высока по сравнению со многими другими металлами, достичь 600 градусов в домашних условиях с использованием обыкновенной газовой или электрической плиты довольно трудно.

Уменьшение температуры

Прежде чем подвергать металл плавлению, можно специальными методами уменьшить его температуру плавления, например, использовать в виде порошка. В этом случае он начнет плавиться чуть быстрее. Но при этом он становится опасным, так как взаимодействуя с атмосферным кислородом, может окислиться или воспламениться. А в результате окисления, как мы помним из школьного курса химии, образуется оксид алюминия; и температура, при которой начинает плавиться это вещество, уже превышает две тысячи градусов.

Прежде чем подвергать металл плавлению, можно специальными методами уменьшить его температуру плавления, например, использовать в виде порошка. В этом случае он начнет плавиться чуть быстрее. Но при этом он становится опасным, так как взаимодействуя с атмосферным кислородом, может окислиться или воспламениться. А в результате окисления, как мы помним из школьного курса химии, образуется оксид алюминия; и температура, при которой начинает плавиться это вещество, уже превышает две тысячи градусов.

Вообще избежать образования оксида не получится, если заниматься плавлением алюминия, но уменьшить количество лишнего вещества вполне возможно. При плавлении алюминия нужно не допускать попадания в вещество воды. Ведь если это случится, то произойдет взрыв.

Перед началом процесса нужно убедиться в том, что сырье является абсолютно сухим. Чаще всего в качестве исходного материала применяется алюминиевая проволока. Предварительно ее нужно с помощью ножниц разделить на множество мелких по длине кусочков. А для того, чтобы уменьшить площадь контакта с содержащимся в атмосфере кислородом, эти кусочки прессуются пассатижами.

Не всегда есть необходимость создать алюминиевое изделие высокого качества, поэтому вовсе не обязательно всегда использовать порошок или мелко нарезанную и плотно сдавленную проволоку. Можно взять любой предмет, который уже был использован, например, банку, в которой хранились консервы. Но перед плавкой нужно лишить ее нижнего шва или обрезать профиль. Полученное сырье может быть окрашено или испачкано. Не нужно об этом беспокоиться. Все, что имеется лишнее на поверхности, быстро отходит в виде шлаков.

Процесс плавления в домашних условиях

Плавление — это довольно опасный процесс. Предварительно необходимо обязательно побеспокоиться о средствах защиты от различных ядовитых веществ, которые будут образовываться, а также подготовить литейную форму.

Средства защиты

Не обойтись без специальных перчаток даже в том случае, если расплавить алюминий необходимо лишь единожды. Это, пожалуй, основное средство защиты, так как расплавленная масса с большой долей вероятности может попасть на руки, и тогда неминуемо на коже появится ожог, поскольку температура жидкого металла превышает 600 градусов.

Не обойтись без специальных перчаток даже в том случае, если расплавить алюминий необходимо лишь единожды. Это, пожалуй, основное средство защиты, так как расплавленная масса с большой долей вероятности может попасть на руки, и тогда неминуемо на коже появится ожог, поскольку температура жидкого металла превышает 600 градусов.- Следующая часть тела, которую также необходимо защитить от попадания горячего алюминия — глаза. При частой плавке не обойтись без специальной защитной маски, ну или хотя бы очков. Но лучше всего работать в костюме, который устойчив к воздействию высокой температуры в несколько сотен градусов.

- Если необходимо получить чистый алюминий, потребуется рафинирующий флюс. И тогда работать нужно в химическом респираторе.

Выбор формы для литья

Для того, чтобы отлить алюминий, необязательно запасаться литейной формой. Достаточно лишь приобрести лист из более тугоплавкого металла — из стали, вылить на него расплавленный алюминий и подождать, пока последний затвердеет. Но для получения какой-либо детали из алюминия обязательно придется приобретать форму для литья.

Для того, чтобы отлить алюминий, необязательно запасаться литейной формой. Достаточно лишь приобрести лист из более тугоплавкого металла — из стали, вылить на него расплавленный алюминий и подождать, пока последний затвердеет. Но для получения какой-либо детали из алюминия обязательно придется приобретать форму для литья.

Ее можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Для этой цели обычно используется скульптурный гипс. Он заливается в форму, затем какое-то время охлаждается. После этого в него вставляют модель и сверху кладут вторую емкость с гипсом. При этом важно не забыть проделать отверстие в гипсе с помощью какого-нибудь предмета цилиндрической формы. Через это отверстие и будет заливаться горячий алюминий.

При плавлении алюминия не обойтись без так называемого тигеля: то есть емкости из тугоплавкого металла. Она может быть выполнена из фарфора, кварца, стали, чугуна. Впрочем, изготавливать тигель самостоятельно вовсе не обязательно, ведь его можно просто купить в специальном магазине. Объем тигеля зависит от того, какое количество металла требуется получить.

Кратко о процессе

Плавка алюминия в домашних условиях — это не такой уж трудный процесс, которым он может показаться поначалу. Кусочки металла нагреваются до нужной температуры плавки алюминия в специальной емкости.

Плавка алюминия в домашних условиях — это не такой уж трудный процесс, которым он может показаться поначалу. Кусочки металла нагреваются до нужной температуры плавки алюминия в специальной емкости.

Некоторое время полученный расплав необходимо выдерживать в разогретом состоянии и периодически удалять с его поверхности образующийся шлак. После этого чистый жидкий металл наливается в специальную форму, в которой он некоторое время будет остывать.

Время, которое уйдет на плавку, зависит от самой печи, а точнее от той температуры, которую она может обеспечить. Если же вместо печи используется газовая горелка, то она должна нагревать металл сверху.

Удельный вес, теплопроводность и температура плавления алюминия

Алюминий — всем известный из школьного курса химии элемент из таблицы Менделеева. В большей части соединений он проявляет трехвалентность, но в условиях высоких температур достигает некоторой степени окисления. Одним из самых важных его соединений является оксид алюминия.

Алюминий — всем известный из школьного курса химии элемент из таблицы Менделеева. В большей части соединений он проявляет трехвалентность, но в условиях высоких температур достигает некоторой степени окисления. Одним из самых важных его соединений является оксид алюминия.

Основные характеристики алюминия

Алюминий — серебристый металл с удельным весом 2,7*10 3 кг/м 3 и плотностью 2,7 г/см 3 . Легкий и пластичный, хорош, как проводник электроэнергии, благодаря тому, что теплопроводность алюминия довольно высока — 180 ккал/м*час*град (указан коэффициент теплопроводности). Теплопроводность алюминия превышает аналогичный показатель чугуна в пять раз и железа в три раза.

Алюминий — серебристый металл с удельным весом 2,7*10 3 кг/м 3 и плотностью 2,7 г/см 3 . Легкий и пластичный, хорош, как проводник электроэнергии, благодаря тому, что теплопроводность алюминия довольно высока — 180 ккал/м*час*град (указан коэффициент теплопроводности). Теплопроводность алюминия превышает аналогичный показатель чугуна в пять раз и железа в три раза.

Благодаря своему составу, этот металл можно легко раскатать в тонкий лист или вытянуть в проволоку. При соприкосновении с воздухом на его поверхности образуется оксидная пленка (оксид алюминия), которая является защитой от окисления и обеспечивает его высокие антикоррозионные свойства. Тонкий алюминий, например, фольга или порошок этого металла мгновенно сгорают, если их нагреть до высоких температур и становятся оксидом алюминия.

Металл не особенно устойчив к агрессивным кислотам. К примеру, его можно растворить в серной или соляной кислотах даже, если они разбавленны, особенно, если их нагреть. Однако он не растворяется ни в разбавленной ни в концентрированной и при этом холодной азотной кислоте, благодаря оксидной пленке. Определенное воздействие на металл имеют водные растворы щелочей — оксидный слой растворяется и образуются соли, содержащие этот металл в составе аниона — алюминаты.

Известно, что алюминий является самым часто встречающимся металлом в природе, но впервые в чистом виде его смог получить ученый-физик из Дании Х. Эрстед еще в 1925 году XIX века. Этот металл занимает третье место по распространенности в природе среди элементов и является лидером среди металлов. 8,8% алюминия содержит земная кора. Его выявили в составе слюд, полевых шпатов, глин и минералов.

Производство и применение алюминия

Процесс производства очень энергоемкий и поэтому первый большой завод в нашей стране был построен и запущен в XX веке. Основным сырьем для получения этого металла является оксид алюминия. Чтобы его получить, необходимо минералы, содержащие алюминий или бокситы, очистить от примесей. Далее электролитическим способом расплавляют естественный или полученный искусственным путем криолит при температуре чуть ниже 1000 ºС . Затем начинают понемногу добавлять оксид алюминия и сопутствующие вещества, необходимые для улучшения качества металла. В процессе оксид начинает разлагаться и выделяется алюминий. Чистота получаемого металла 99,7% и выше.

Процесс производства очень энергоемкий и поэтому первый большой завод в нашей стране был построен и запущен в XX веке. Основным сырьем для получения этого металла является оксид алюминия. Чтобы его получить, необходимо минералы, содержащие алюминий или бокситы, очистить от примесей. Далее электролитическим способом расплавляют естественный или полученный искусственным путем криолит при температуре чуть ниже 1000 ºС . Затем начинают понемногу добавлять оксид алюминия и сопутствующие вещества, необходимые для улучшения качества металла. В процессе оксид начинает разлагаться и выделяется алюминий. Чистота получаемого металла 99,7% и выше.

Этот элемент нашел свое применение в пищевом производстве в качестве фольги и столовых приборов, в строительстве используют его сплавы с другими металлами, в авиации, электротехнике в качестве заменителя меди для кабелей, как легирующая добавка в металлургии, алюмотермии и других отраслях.

Что такое температура плавки металлов?

Температура плавки металлов – значение температуры нагревания металла, при которой начинается процесс перехода из исходного состояния в другое, то есть процесс противоположный кристаллизации (отвердевания), но неразрывно связаный с ней.

Температура плавки металлов – значение температуры нагревания металла, при которой начинается процесс перехода из исходного состояния в другое, то есть процесс противоположный кристаллизации (отвердевания), но неразрывно связаный с ней.

Итак, для расплавления металл нагревают извне до температуры плавки и продолжают нагревать для преодоления границы фазового перехода. Суть в том, что показатель температуры плавки означает температуру, при которой металл находится в фазовом равновесии, то есть между жидким и твердым телом. Другими словами существует одновременно, как в том, так и в другом состоянии. А для плавления нужно нагреть его больше пограничной температуры, чтобы процесс пошел в нужную сторону.

Стоит сказать о том, что только для чистых составов температура плавки постоянна. Если в составе металла находятся примеси, то это сместит границу фазового перехода, а, соответственно, и температура плавления будет другой. Это объясняется тем, что состав с примесями имеет иную кристаллическую структуру, в которой атомы взаимодейстуют между собой по-другому. Исходя из этого принципа, металлы можно разделить на:

- легкого плавления, такие как ртуть и галлий, например, (температура плавки до 600°С)

- среднеплавкие — это алюминий и медь (600-1600°С)

- тугоплавкие — молибден , вольфрам (больше 1600°С).

Знание показателя температуры плавления необходимо, как при производстве сплавов для правильного расчета их параметров, так и при эксплуатации изделий из них, поскольку этот показатель определяет ограничения их использования. Уже давным давно для удобства ученые физики свели эти данные в одну таблицу. Существуют таблицы температур плавки как металлов, так и их сплавов.

Температура плавления алюминия

Плавление — процесс перерабатывания металлов обычно в специальных печах для получения сплава нужного качества в жидком состоянии . Как уже говорилось выше, алюминий относится к среднеплавким металлам и плавится при нагреве до 660ºС. При изготовлении изделий из металла температура плавления влияет на выбор плавильной печи или агрегата и, соответственно, используемых для отливки огнеупорных форм.

Плавление — процесс перерабатывания металлов обычно в специальных печах для получения сплава нужного качества в жидком состоянии . Как уже говорилось выше, алюминий относится к среднеплавким металлам и плавится при нагреве до 660ºС. При изготовлении изделий из металла температура плавления влияет на выбор плавильной печи или агрегата и, соответственно, используемых для отливки огнеупорных форм.

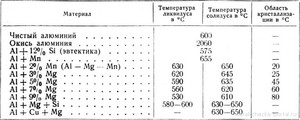

Указанная температура относится к процессу расплавки чистого алюминия. Так как в чистом виде он применяется реже, а введение в его состав примесей меняет температуру плавления. Сплавы алюминия изготавливаются для того, чтобы изменить какие-либо его свойства, увеличить прочность, например, или жароустойчивость. В качестве добавок применяют:

- цинк

- медь

- магний

- кремний

- марганец.

Добавление примесей влечет за собой снижение электропроводности, ухудшение или улучшение коррозионных свойств, повышение относительной плотности.

Обычно добавление других элементов в металл приводит к тому, что температура плавления сплава понижается, но не всегда. К примеру, добавление меди в объеме 5,7% приводит к понижению температуры плавления до 548ºС. Полученный сплав называют дюралюминием, его подвергают дальнейшей термической закалке. А алюминиево-магниевые составы плавятся при температуре 700 — 750ºС.

Во время процесса плавления необходим строгий контроль температуры расплава, а также присутствия газов в составе, которые выявляют через технологические пробы или способом вакуумной экстракции. На заключительной стадии производства сплавов алюминия проводят их модифицирование.

При какой температуре плавится железо

При какой температуре плавится железо

|  |  | 1.3 Основные физические свойства железа |

Температура плавления химически чистого железа составляет 1539 о С. Технически чистое железо, полученное в результате окислительного рафинирования, содержит некоторое количество растворенного в металле кислорода. По этой причине температура его плавления понижается до 1530 о С.

Температура плавления стали всегда ниже температуры плавления железа в связи с наличием в ней примесей. Растворенные в железе металлы (Mn, Cr, Ni. Co, Mo, V и др.) понижают температуру плавления металла на 1 – 3 о С на 1% введенного элемента, а элементы из группы металлоидов (C, O, S, P и др.) на 30 – 80 о С.

На протяжении большей части общей продолжительности плавки температура плавления металла изменяется главным образом в результате изменения содержания углерода. При концентрации углерода 0,1 – 1,2%, которая характерна для доводки плавки в сталеплавильных агрегатах, температуру плавления металла с достаточной для практических целей точностью можно оценить из уравнения

Теплота плавления железа составляет 15200 Дж/моль или 271,7 кДж/кг.

Температура кипения железа в изданиях последних лет приводится равной 2735 о С. Однако, опубликованы результаты исследований, согласно которым температура кипения железа значительно выше (до 3230 о С).

Теплота испарения железа составляет 352,5 кДж/моль или 6300 кДж/кг.

Давление насыщенного пара железа (PFe, Па) можно оценить при помощи уравнения

где Т – температура металла, К.

Результаты расчета давления насыщенного пара железа при различных температурах, а также содержания пыли в окислительной газовой фазе над металлом (X, г/м 3 ) представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Давление насыщенного пара железа и запыленность газов при разных температурах

Согласно существующим санитарным нормам содержание пыли в газах, которые выбрасываются в атмосферу, не должно превышать 0,1 г/м 3 . Из данных таблицы 1.1 видно, что при 1600 о С запыленность газов над открытой поверхностью металла выше допустимых значений. Поэтому обязательно требуется очистка газов от пыли, состоящей в основном из оксидов железа.

Динамическая вязкость. Коэффициент динамической вязкости жидкости ( ) определяется из соотношения

) определяется из соотношения

где F – сила взаимодействия двух движущихся слоев, Н;